熱致變色傳感器為用肉眼監測局部溫度提供了直觀和實時的解決方案。但是,傳統的熱變色傳感器通常使用溶液型或致密薄膜型平臺,當暴露大量的染料分子到表面時,導致靈敏度低和響應速度緩慢。理想的熱變色傳感器應該設計具有高多孔結構,能夠支持熱變色染料的高密度負載,從而最大限度地減少對顏色表達的篩選。

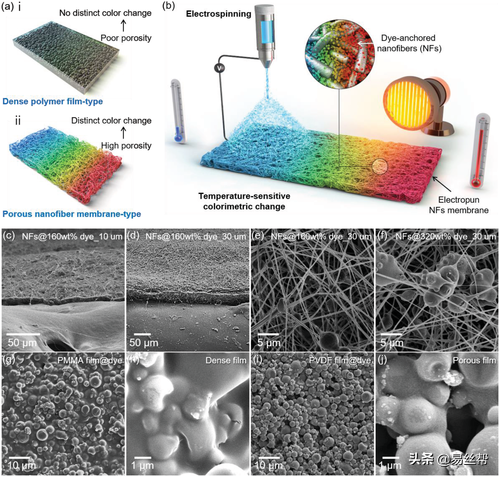

近日,韓國科學技術高級研究院Il-Doo Kim教授團隊開發了一種通用且低成本的合成平臺,利用靜電紡絲技術制備基于納米纖維 (NF) 的熱致變色傳感器,以提高靈敏度、準確性和與可穿戴設備的高度兼容性。靜電紡絲可用于制造由用熱致變色染料固定的 1D NFs 組成的多孔膜(圖 1aii,b)。基于 NF 的熱致變色傳感器的質量受染料顆粒的尺寸、形狀和含量以及聚合物類型、纖維直徑、膜厚度和主體聚合物 NF 排列的影響。在這個 NF 系統中,作者發現孔隙率和透光率是高熱致變色靈敏度的關鍵因素。

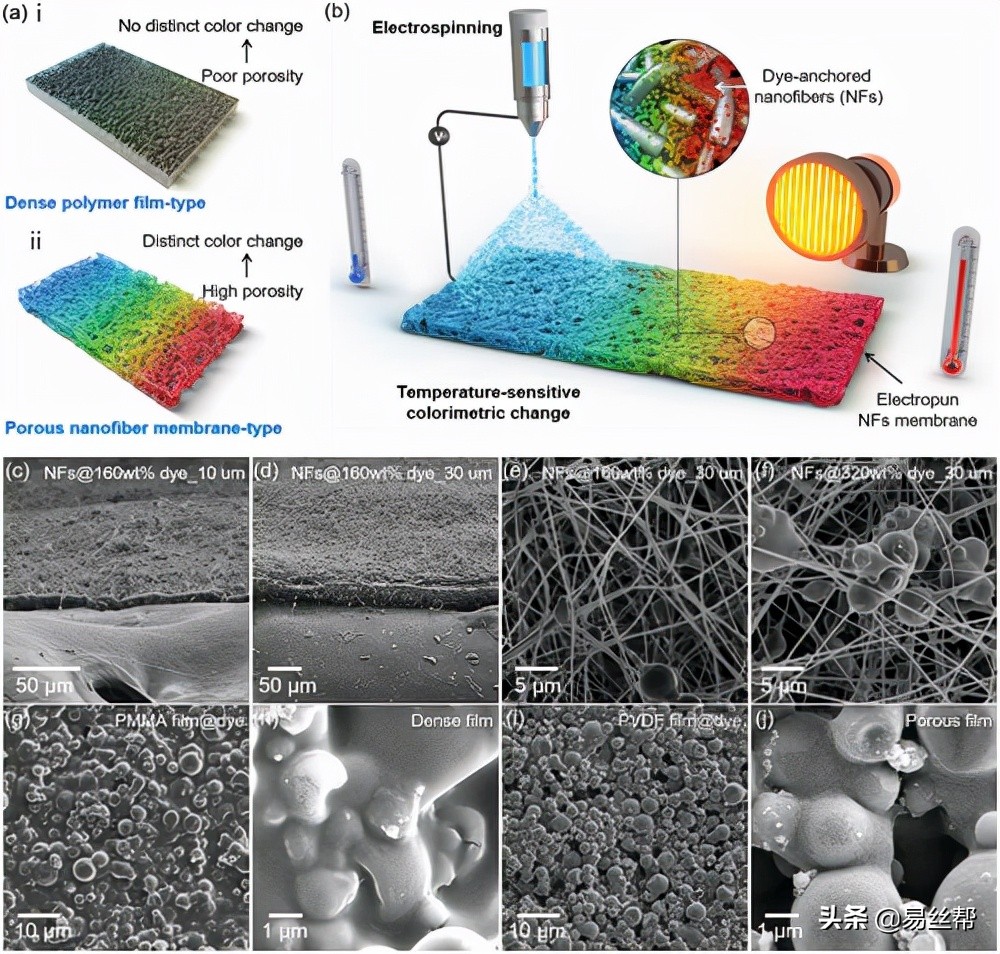

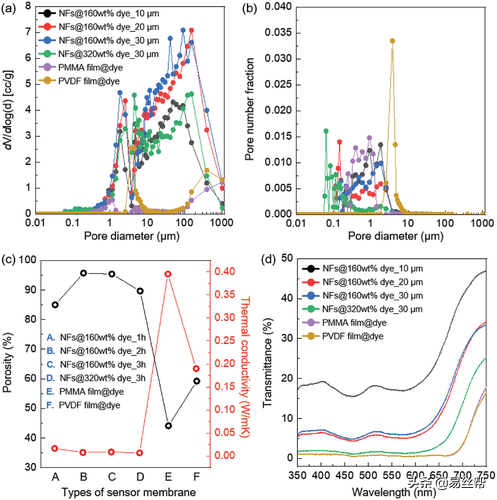

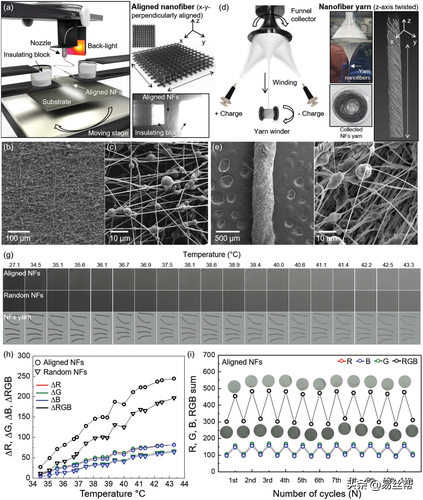

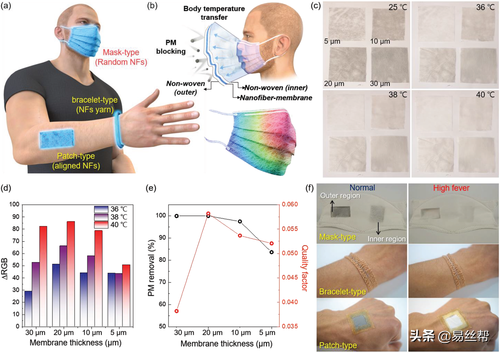

此外,除了傳統的薄膜形式外,這種熱致變色 NFs 膜還可以生產多種不同的形態。系統地設計了NFs的排列方式,即隨機排列(x-y垂直排列)和紗線型排列(z軸扭轉),通過調節電場的空間分布來研究納米纖維結構的影響,包括NF密度和孔隙率對熱變色傳感的影響。研究結果表明,與致密薄膜型傳感器在 31.6–42.7 °C 下相比,基于 NF 的多孔傳感器膜的熱致變色靈敏度 (ΔRGB) 提高了 2 到 5 倍。 這歸因于染料在整個多孔 NF 結構中的均勻分布(≈95.7%),其表現出優異的透光率,比薄膜型傳感器高 10-30 倍。通過將NFs薄膜定制成口罩、貼片和手環的形式,進一步展示了基于NF的熱變色傳感器作為可穿戴設備的潛力。相關研究成果以“Porous Nanofiber Membrane: Rational Platform for Highly Sensitive Thermochromic Sensor”為題目發表于期刊《Advanced Functional Materials》上。

圖1 a) i)致密薄膜型和ii)多孔納米纖維膜型熱變色傳感器示意圖。b)多孔納米纖維膜型熱變色傳感器的合成示意圖。c) NFs@160 wt% 染料_10 μm 和 d) NFs@160 wt% 染料_30 μm 的橫截面 SEM 圖像。e) NFs@160 wt% 染料_30 μm, f) NFs@320 wt% 染料_30 μm, g,h) 致密 PMMA 薄膜@染料和 i,j) 多孔 PVDF 薄膜@染料的 SEM 圖像。

制備過程:將聚丙烯腈(PAN)靜電紡絲溶液溶解在二甲基甲酰胺(DMF)溶劑中,加入一定量的熱致變色染料,制備出一維NF基熱致變色傳感器。特別是,該研究選擇了直徑為1-5μm的聚甲醛三聚氰胺(C3H6N6 CH2O)x基比色染料。這個尺寸范圍是染料粒子成功與靜電紡NFs結合的關鍵。具體來說,如果熱變色染料尺寸太小,染料很有可能被埋在NFs內部,從而降低了顏色的表達。另一方面,大顆粒(如>10μm)不能固定在NFs上,降低了聚合物NFs的機械強度。大顆粒還會降低聚合物溶液的穩定性,導致靜電紡絲過程中形成不穩定的泰勒錐,并引起靜電噴涂。

圖2 a) 使用各種傳感器,包括基于聚合物薄膜的傳感器和基于 NF 的傳感器,具有可控的靜電紡絲時間(1、2 或 3 小時)和染料量(160、240 和 320 重量%)。b) NFs@160 wt%染料_20 μm、PVDF 薄膜和 PMMA 薄膜傳感器的 RGB 值。c) 具有受控膜厚度(10、20 或 30 μm)和染料量(160、240 和 320 wt%)的基于 NF 的傳感器的 RGB 值。

圖3 NFs 和基于薄膜的熱致變色傳感器的水銀孔隙率計分析:孔徑分布與 a) 樣品重量歸一化的汞體積 (dV/dlog(d)) 和 b) 孔數分數。c) NFs 和基于薄膜的熱致變色傳感器的孔隙率和熱導率。d) 350-750 nm 光波長范圍內的透射率 (%)。

圖4 a)使用旋轉絕緣塊誘導聚焦電場技術的 x-y 垂直排列的 NFs 膜的示意圖和 b,c)排列的 NFs@顏料的SEM 圖像。d)使用雙噴嘴系統的 z 軸加捻紗線型 NFs 的示意圖。g) 將傳感器從 27.1 加熱到 43.3 °C 時取向的 NFs@染料、隨機 NFs@染料和 NFs 紗線@染料的照片。h) 傳感器在加熱之前 (27.1°C) 和之后 (34.5–43.3 °C) 的 RGB 總和變化。i) 在 40 °C 下取向NFs@染料傳感器的 11 次循環加熱期間的 R、G、B 和 RGB 總和值。

圖5 a)應用于口罩、手環和貼片的可穿戴熱致變色傳感器。b) 具有阻擋特定物質(PM)和體溫傳感器雙重功能的面罩式熱致變色傳感器示意圖。c) 使用具有不同 NFs 膜厚度的掩模型傳感器分別在 25、36、38 和 40°C 下的熱致變色傳感結果的照片圖像。d) 分別在 36、38 和 40 °C 下與 25°C 相比,口罩型傳感器的 ΔRGB 值。e) 口罩式膜的 PM 去除效率和品質因數。f) 口罩型、手環型和貼片型傳感器在加熱前后的熱致變色行為(灰色到白色)的照片圖像。

小結:在這項工作中,作者通過使用熱致變色染料和取向可控的靜電紡絲技術開發了高靈敏度的基于 NF 的熱致變色傳感器。系統研究了熱致變色傳感性能與納米纖維結構之間的關系,其中納米纖維的特性,即高表面積、高孔隙率和高效透光率,最大限度地發揮了微米級熱致變色染料的性能。在人體溫度范圍內(31.6-42.7°C),與傳統的致密薄膜型傳感器相比,基于 NF 的熱致變色傳感器膜顯示出高達五倍的熱致變色靈敏度(ΔRGB)。

此外,電場工程靜電紡絲技術可以進一步調整NFs薄膜的光學性質,將NFs薄膜排列在二維平面或螺旋線上,從而進一步提高了熱變色靈敏度。特別是,這些取向可控的NFs很容易適用于口罩、貼片、手環等可穿戴設備,擴大了它們作為未來醫療設備的主要體溫指示器的作用。