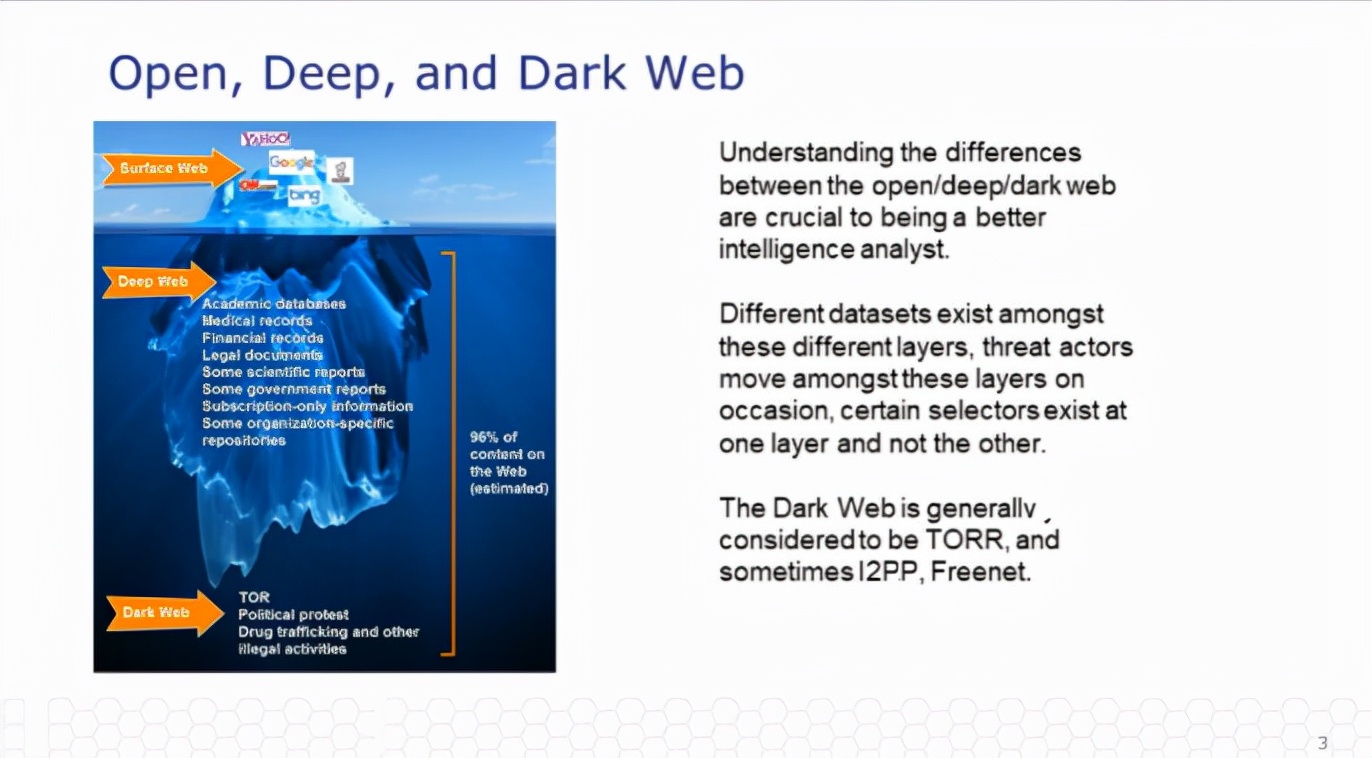

大家熟悉的互聯網,實際上分為三個層次,它們分別是,開放層(Open),深度層( Deep) 和黑暗層(Dark)。也許用海洋來表示更為直接明了,如下圖所示,這里第一層是表面層,第二層是深度層。第三層是黑暗層。

可能讓很多人沒有想到的是,互聯網上96%有價值的信息都聚集在深度層和黑暗層。而現在人們經常聽到的萬物互聯的物聯網,是附加在互聯網之上的子集,從互聯網上的這三個層面的網絡都可以進入物聯網,只是從表面層進入,一般人沒有特別許可是進不去的。同理,今天能上網的智能手機的電話網也是另一個掛在互聯網的子集,從互聯網上的這三個層面的網絡都可以進入智能電話網,從表面層接近,一般人沒有特別許可也是進不去的。但是從深度層和黑暗層進入就容易得多,很多時候不需要任何特別許可就進去了。

為什么會是這樣?事情還得從互聯網當時建網時的設計說起,60年代初期,波士頓一家名叫BBN的公司首先實現從美國東北的波士頓到美國西南部的圣地亞哥的點對點的計算機通訊。為了區別兩個地方不同的發送和接收的計算機的地址,他們設計@這個字符來區分用戶,這就是電子郵件最早的樣機。這之后美國的國防部利用這個技術開始打造互聯網,Internet, 供美國軍方使用,這個網絡建成后可以連接世界各地的美軍基地,當然包括美國本土軍事要地等。80年代初,互聯網對美國高校和研究單位開放,后來又延伸到全世界跟美國關系好的國家的高校。93那年開始互聯網商用化,前期有文字版的瀏覽器,后來開始有圖像版的瀏覽,這里最成功要算網景瀏覽器(Netscape)。 從60年代到90年代,所有科研,軍工的各類信息都在互聯網內,絕大部分都留在深度層的網絡里,80年代后,黑暗層網絡開始建立,更加隱蔽和敏感的信息在這個層面建立,這里面各類的信息可以說是包羅萬象。

而表面層的互聯網,這就是大家熟悉的商業化互聯網,這里大部分數據都是重復的。以新聞媒體網站為例,當天的重大新聞,各國各地的內容都是重復的。稍微有用的信息都在系統后臺,都需要特別登錄許可才能接近(這已經進入了深度層的范疇)。所以表面層的互聯網,除了看看新聞,刷刷自媒體視頻,在論壇里吵吵架,打電話聊天,加上一些騙子在網上發布虛假信息,還真的干不了什么驚天動地的大事。所以真正想干點事,還得往下深挖才行。

在上篇文章《在互聯網高度發達的今天,你對互聯網了解多少?也許只是冰山一角》里,我們介紹了如何利用深度網的工具進入視頻監控網絡。如果付費使用該工具,能看到的內容就會多很多。注意這里不是向有相關數據擁有方付費,而是給萬里之外的工具提供商付使用費。付費后,就可以如入無人之境,隨意觀看各個監控視頻的內容,比如下面打開的這個監控鏡頭就是在俄羅斯境內,

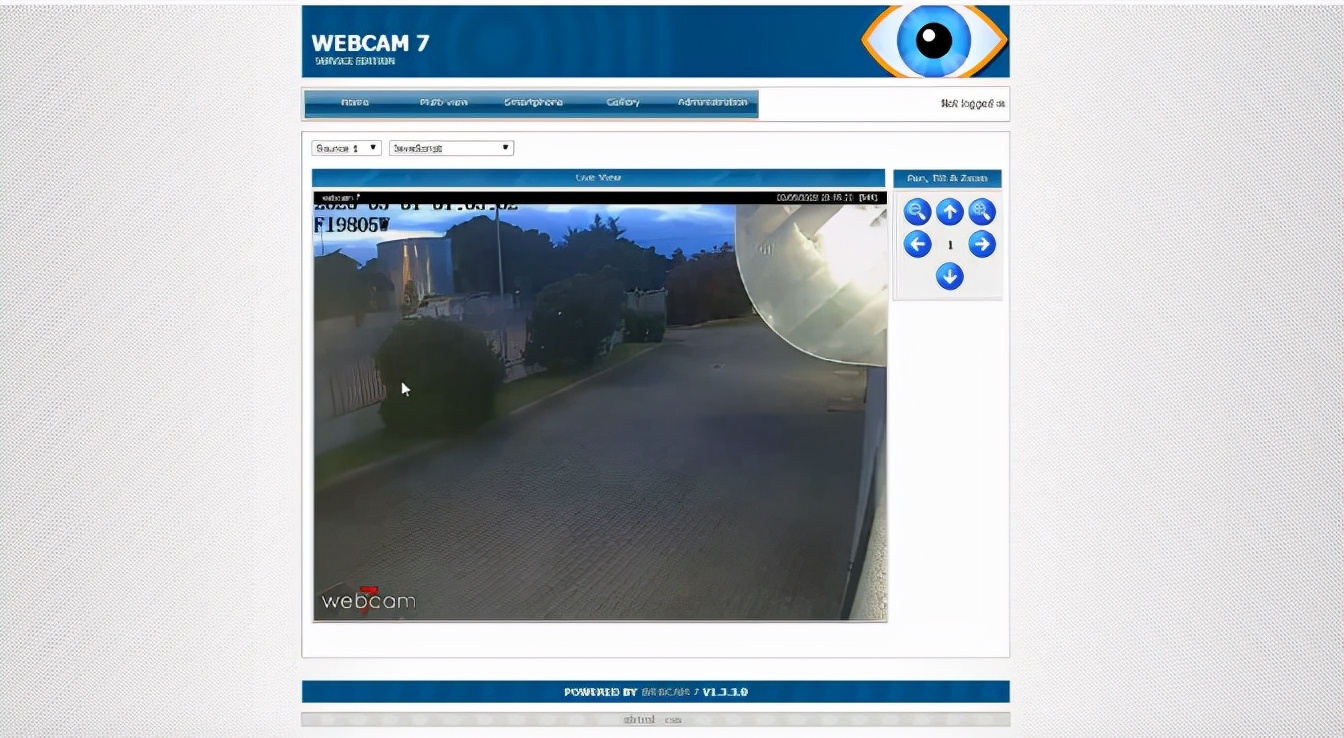

繼續使用工具瀏覽,這里是韓國的監控鏡頭,還可以在網頁上控制云臺。

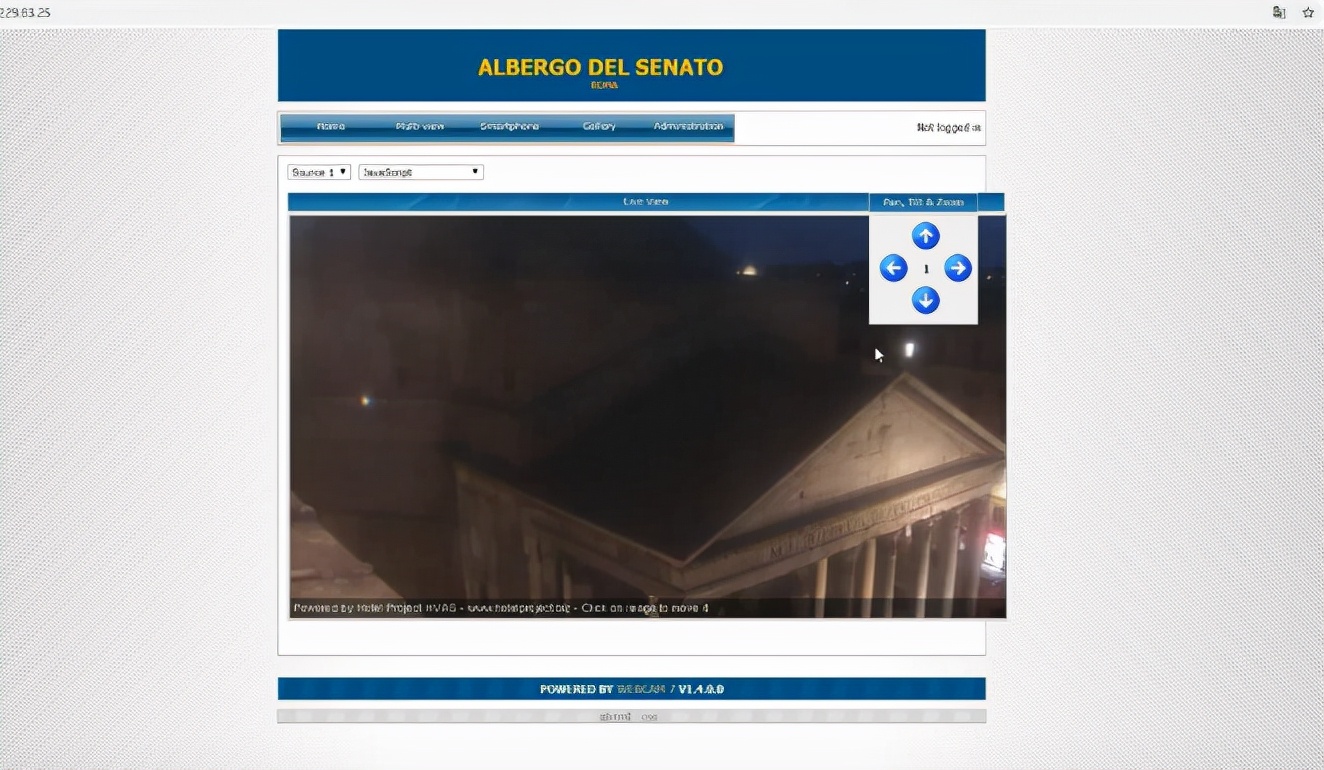

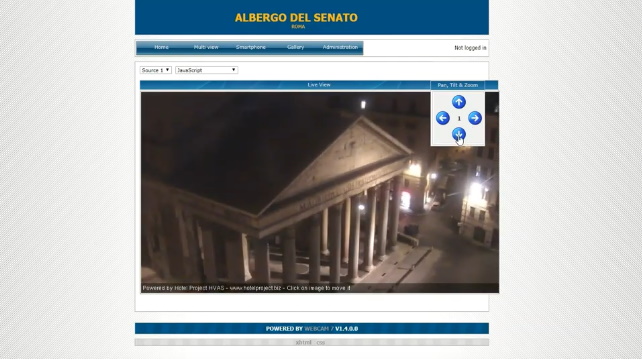

繼續搜索,還找到了意大利的一個視頻監控鏡頭,這里是控制云臺移動的效果,

吃瓜群眾也許會問,同樣是在互聯網,為什么我們在表面層看不到的東西,而在深度層就能看到?也許用一個住在城堡的人,出發去另一個城堡的例子來比喻比較合適。同樣住在同一個城堡,你從表面層出發到別的城堡,就好比你出門只能走高速,在高速上行駛,汽車只能在指定的幾個出口下高速,去有限的地方,而從深度層出發,就像是駕車走國道,你可以隨時停車,沿途各處都可以進去看看。

還有一個問題也是大家問得比較多的,那就是為什么這么多監控鏡頭無人值守,可以讓外人隨便進入?這里至少有兩個原因,1.監控鏡頭出場的設置比較簡單,如果你安裝監控鏡頭時,沒有完全理解這里的安全隱患,而是安裝后,直接接上網線和電源就使用,這種安裝肯定是裸奔模式。2.硬件系統,如網絡監控鏡頭這類設備,在突發停電時,會誤觸發重置系統設置,這樣即便是你安裝時做了很嚴格的設置,一旦碰到這類情況,系統恢復到出廠設置,這大部分時候,就是裸奔狀態。可見,一旦你把設備放在了互聯網上,那就是時時刻刻的都需用心照顧的事情,而不是一勞永逸的事情。