功率提高120%!哈工程這項研究讓物聯網傳感器實現弱磁“自發電”

作者 | 龍江知事2022-03-17

當下,社會生活各領域的智能化發展離不開物聯網,而對物聯網技術起決定性作用的傳感器始終面臨能量供應的難題。近日,哈爾濱工程大學一支深耕磁傳感器和探測領域研究的團隊,設計研發了一種新型弱磁能收集器結構,可使傳感器無需安裝電池實現“自發電”,且輸出功率比傳統磁能收集結構提高約120%。

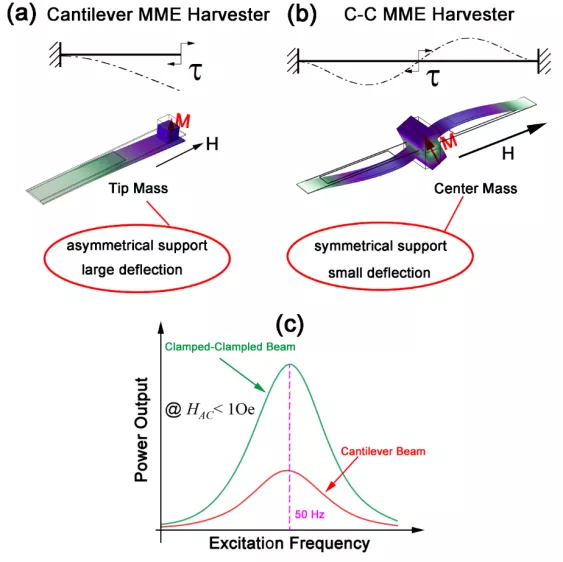

據介紹,以往使用電池供電的傳感器,需要人們及時更換電池才能保證傳感器正常工作,這為傳感網絡運行帶來諸多不便。面對傳感器供電的棘手問題,近年來,研究者們嘗試利用磁場能量收集技術來代替電池為無線傳感器供電,懸臂梁式的磁-機-電(MME) 俘能器件應運而生,但其一般只對大于5個Oe的磁場有較好的能量收集效果。但人體可接觸的安全磁場是不高于1個Oe弱磁場環境,由此研究設計新的器件結構,提高磁場俘能器件的弱磁響應十分必要。

研究相關示意圖 供圖 哈爾濱工程大學

日前,哈工程水聲學院“海洋磁傳感器和探測”團隊青年教師儲昭強副教授作為第一作者、通訊作者,在能源材料領域國際著名期刊《先進能源材料》發表的學術論文“兩端夾持磁-力-電俘能器件中顯著增強的弱磁能量回收性能”,在能源材料領域產生了重要影響。該論文提出了一種兩端夾持式的諧振結構,為磁場能量收集技術提供了一種新的思路,其二階工作模式降低了磁性質量塊的動能,在增加磁鐵體積的情況下大大提升了系統在弱場條件下的輸出性能。實驗表明,相同激勵條件下,該能量收集器的輸出功率比傳統懸臂梁式結構提高了約120%,完全可以使沒有安裝電池的傳感器正常工作,并與手機終端進行通信連接。

熱門文章

3

10

11

12

14

15

16

2周前

20