根據騰訊財報數據,截至2021年底,微信及WeChat的合并月活躍賬戶數為12.68億,QQ智能終端的月活躍賬戶數為5.52億。基于社交生態產生的變現形式如視頻號、小程序、朋友圈廣告等,是騰訊網絡廣告收入的重要組成,直觀表現為:2021年騰訊網絡廣告收入為886.66億元,其中753億元來自“社交及其他廣告收入”類別。

另外一條可參考數據是,截至2021年底中國移動的物聯網智能連接數為10.49億,被劃分到政企業務的全年物聯網收入總額為114億元人民幣,占集團總營收比例為1.34%。

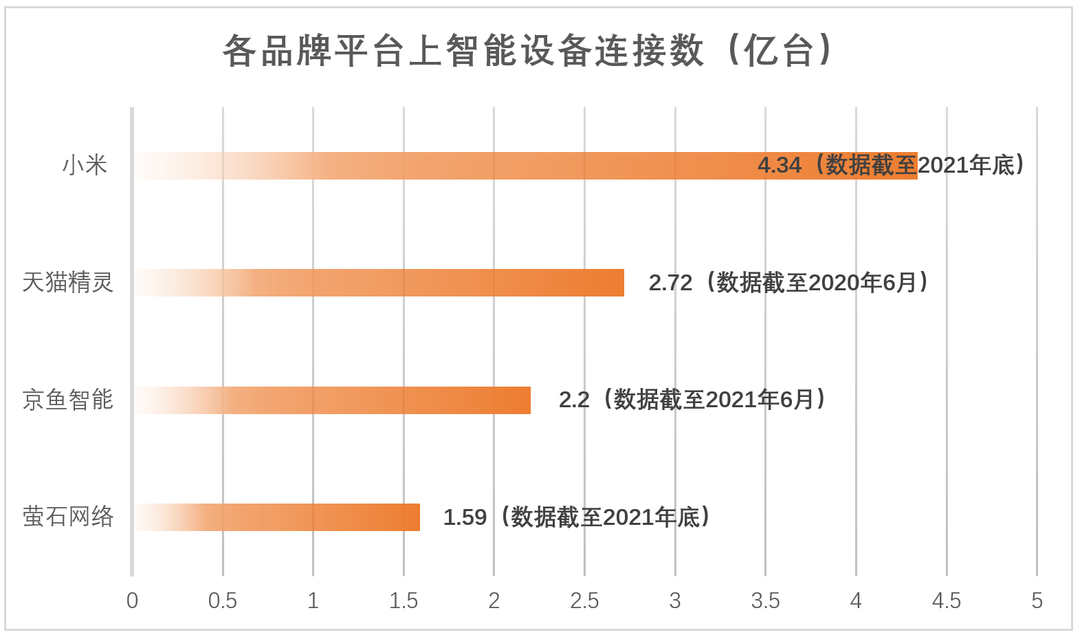

此外在消費物聯網市場,小米集團披露截至2021年底AIoT平臺連接設備數(不包括智能手機、平板機及筆記本電腦)4.34億,2021全年IoT與生活消費品業務收入為850億元人民幣,同比增長26.1%,主要由于智能電視、智能空調、小米平板等產品銷售額增加。

事實上,以上3組數據雖然都提及連接量,但卻是3類不同的商業模式:

1.微信代表的互聯網模式,核心特點在于流量,而微信憑借超大規模的用戶數成為不可忽視的流量入口。

這一優勢甚至復制到了騰訊云做IoT業務的產品打磨,即2019年就推出了以微信小程序為載體的,可面向消費者的應用入口——騰訊連連產品,以消費者日常生活中更熟悉的方式,幫助盤活物聯設備的活躍率和增加增值業務收入。

2.運營商參與物聯網商業的優勢,在于更廣泛的連接能力,因此早期多是以搭建連接管理平臺為主,同時在向綜合型使能平臺演進。

但是,物聯網價值鏈上連接的價值最低,大約僅為10%,這才導致了相較于片面追求連接數增長,運營商們更看重選擇合適的垂直行業,觸及更活躍、更高價值的連接及應用。

3.直接面向C端消費者銷售智能硬件的廠商,平臺上設備連接數往往代表其智能硬件產品的銷量水平,故連接數對其來說是重要、可披露的指標。

圖表.各品牌平臺上智能設備連接數 數據來源:各公司官方數據 制表:物聯傳媒

當然,以上3種類型也不能涵蓋物聯網所有的商業模式。根據工信部2021年11月數據,我國具備一定行業、區域影響力的工業互聯網平臺數量超過100個,連接設備數量超過7600萬臺套。

盡管此時“100多個平臺共同組成的7600萬臺套連接量”這個數字無法與以上任何一家廠商的“億級”連接量作比,連接量在工業行業也可以算是參考數據,但除此以外,接入設備的資產價值、服務的行業類型、服務的客戶數量更是關鍵。

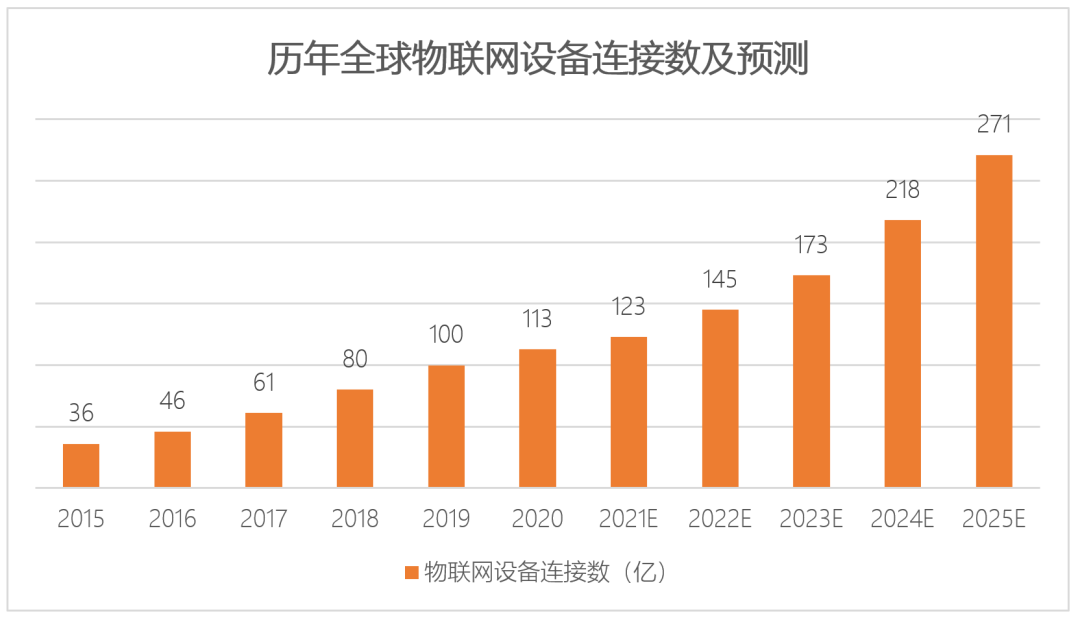

總而言之,按照IDC、IoT Analytics等研究機構的預測:全球物聯網設備發貨數量將持續攀升至百億級別,到2025年將創造由連接、應用、平臺與服務等共同組成的萬億美元市場空間。與這一數據同樣的邏輯模式,眼下很多公司的物聯網平臺、大數據平臺、AI平臺正在形成合力助力客戶開發增值業務,支撐這種目標的前提條件正是部分物聯網平臺連接設備數量初具規模,匯聚了海量數據可以實現進一步開發,進而獲取更大營收。

圖表:歷年全球物聯網設備連接數及預測 數據來源:IoT Analytics

假如有足夠多的價值數據積累

能做出多大生意?

設備接入以后,物聯網核心價值在于數據,這一點被行業普遍認同。

在近期由物聯傳媒、AIoT星圖研究院聯合發布的2022中國物聯網平臺產業研究報告中(文末海報附下載方式),歸納了物聯網公司經營過程中沉淀下來的兩種數據內容:

第一類沉淀下來的是消費端用戶數據。

最典型的是智能硬件品牌通過平臺上的算法及工具研究用戶的使用習慣及偏好,一方面提高用戶的使用體驗,另一方面可以支撐開展一些廣告服務、用戶變現服務,這類路徑與互聯網模式有些相似。

第二類沉淀下來的是垂直行業知識和相關的數據庫、算法工具。

最典型如工業場景,當生產現場設備數據源源不斷上傳時,只看設備物聯的部分或許大同小異,但廠商們往往在此基礎上沉淀大數據平臺、AI平臺,目的為了豐富平臺產品功能,以便支撐更上層的應用,更有價值的項目實施效果。

在該類情況中,最為關鍵的是掌握行業Know-how而構筑起競爭壁壘,以及在物聯網領域形成可快速復制應用的產品或工具。

甚至近年來更強烈的趨勢是:在大環境的影響下,很多行業已經度過了高速、規模增長的階段。

例如一部分可穿戴市場由于產品功能升級有限、民眾消費情緒趨向保守的原因而出貨量下滑,此時需要廠商開發新的功能亮點,同時利用數據挖掘增值服務,運營存量用戶;

例如當疫情反復造成部分行業貨運總量增長放緩時,不僅是單一貨物運輸,此時具有數據智能、具備貨運環節全鏈貫通能力的企業更具競爭力。

物聯網生意經:

堅持在正確的路徑上積累

盡管開篇將微信的連接規模作為引入,物聯網生意卻不似互聯網般快速迭代可復制。一切都需要理解行業痛點,了解行業know-how、掌握使用細分行業生產或運營數據的方法,最終獲得客戶信任并為之提供長期服務。

但盡管探索的時間相對更長,有企業在接受2022中國物聯網平臺產業研究報告調研中表示:

“就像外賣、地圖、電商、支付這些領域能作為獨立分支發展,物聯網產業內也會存在細分的功能點支持產生有競爭力的企業。他們的特性是懂行業,產品及方案具有低成本、部署周期較短、可快速復制的特點,非常具有競爭力。”

在多年扎根行業后,這些企業正在或將要進入行業視野……