近年來,我國工業互聯網發展逐步提速,工業互聯網園區同步加速崛起,重要性日益顯現。政府方面多次出臺相關政策,著力推動工業互聯網園區建設。今年4月,工信部發布的《工業互聯網專項工作組2022年工作計劃》中,提出推動各地利用工業互聯網加快園區轉型升級。明確要求在全國范圍內開展工業互聯網園區百城千園行系列活動,融合工業互聯網產業界科研能力與產業資源,為園區提供數字化服務支撐。

近日,工業互聯網平臺創新合作中心公布了全國城區、園區工業互聯網發展指數,分別以市轄區、國家級經開區及高新區為評價對象,科學系統地評估了工業互聯網推動城區、園區數字化創新情況。也對工業互聯網深度落地,打通平臺落地“最后一公里”的方法論做了系統性的成果總結。

“工業互聯網+園區”帶動區域經濟欣欣向榮

根據《工業互聯網園區指南》,工業互聯網園區是指以高質量發展為目標,按照工業互聯網內涵要求,規劃、建設、運營、提升的新型園區。其愿景是通過園區內工業互聯網一體化信息基礎建設和數據流動共享,以及服務模式和管理理念應用,實現園區本身的集群化、創新化、智能化發展。并通過園區的開放共享、能力協同作用,實現園區與外部資源的網絡化、協同化、融合化發展。還要通過園區的產業吸引與輻射擴散效應,實現園區經濟效應、社會效應、全球效應的價值體現。

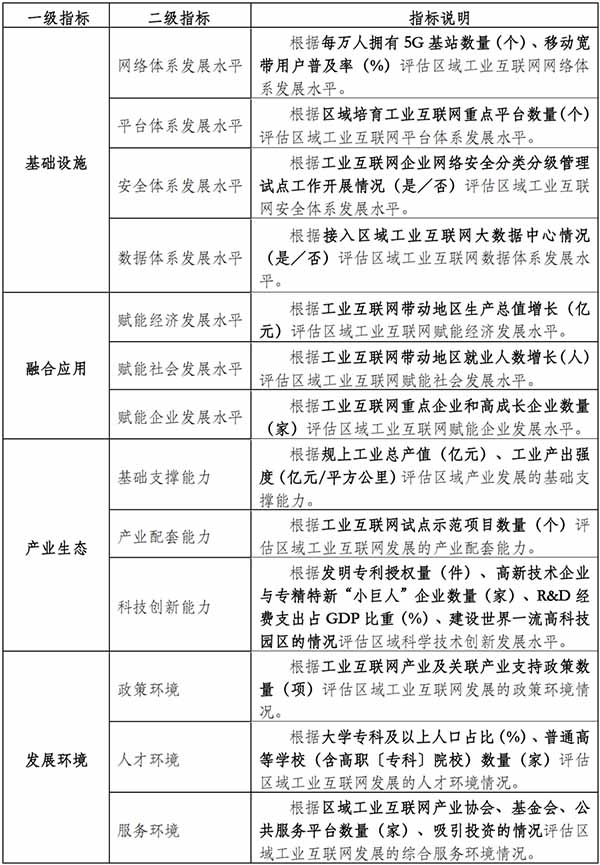

由上述愿景出發,本次全國城區、園區工業互聯網發展指數評選的指標體系涵蓋“基礎設施、融合應用、產業生態、發展環境”4個一級指標,13個二級指標,根據城區、園區情況分別選取測算指標。依托“4L”模型——支撐力(Lifting) 、引領力(Leading)、杠桿力(Leverage)、鏈接力(Linkage)多維度、系統性構建指標體系。

全國城區、園區工業互聯網發展指數指標體系

工業互聯網推動數字化創新領先城區依次為:

蘇州吳江區、佛山南海區、南京江北新區、廣州天河區、杭州臨平區、青島嶗山區、蘇州虎丘區、深圳龍崗區、蘇州吳中區、青島黃島區、南京江寧區、廣州黃埔區、深圳寶安區、南京棲霞區、杭州蕭山區、廣州白云區、寧波鄞州區、青島即墨區、青島市南區、無錫梁溪區。

這些領先城區在5G基站建設、雙跨平臺引育、企業網絡安全分類分級管理工作開展方面成效顯著,每萬人擁有5G基站數量平均達18個,發明專利授權量平均達2206件,國家高新技術企業數量平均超1200家,規上工業總產值平均達3160億元,工業互聯網帶動領先城區年度生產總值增長超1807億元。

工業互聯網推動數字化創新領先園區依次為:

蘇州工業園區、中關村科技園區、深圳市高新技術產業園區、上海張江高新技術產業開發區、廣州開發區、武漢東湖新技術開發區、杭州高新技術產業開發區、成都高新技術產業開發區、濟南高新技術產業開發區、西安高新技術產業開發區、上海金橋經濟技術開發區、昆山經濟技術開發區、廣州南沙經濟技術開發區、廈門火炬高技術產業開發區、天津經濟技術開發區、南京經濟技術開發區、成都經濟技術開發區、鄭州高新技術產業開發區、江寧經濟技術開發區、青島經濟技術開發區。

這些領先園區在基礎設施建設,產業生態發展方面成效顯著,每萬人擁有5G基站數量達22個,研發投入占比平均達5%,重點企業和高成長企業超30家,出臺工業互聯網相關政策超60項,園區中工業互聯網產業協會、基金會、公共服務示范平臺超60個,工業互聯網帶動領先園區年度生產總值增長超2370億元。

“工業互聯網+園區”是“雙跨”平臺發展戰略再升級

工業互聯網創新發展以來,具有顯著的“政府引導、企業主導”特征。作為新興事務、新興產業、新興市場,工業互聯網在政策呵護、政府助力發展壯大。

工業互聯網平臺是制造業全要素、全產業鏈、全價值鏈連接的樞紐。依據市場需要,與地方政府、園區或頭部工業企業合作,打造區域平臺、產業集群平臺、行業垂類平臺,服務園區管理、產業服務及企業數字化轉型,是工業互聯網“雙跨”平臺的主要發展策略之一,其發展戰略逐步升級為“工業互聯網平臺+園區”的模式。

以吳江區為例,近年來,吳江區持續強化服務輸出,注重“外引內育”,著力引進工業互聯網專業院所和重大“雙跨”平臺,帶動區內本土平臺快速發展,形成聯動效應。目前,中國工聯院江蘇分院分中心在長三角生態綠色一體化發展示范區開發者大會成功揭牌,與中國信通院簽訂了數字化轉型合作協議,成功引入華為云、海爾卡奧斯和徐工信息3家國家級工業互聯網“雙跨”平臺。以推動本土工業互聯網平臺企業提檔升級,常態化開展對接、診斷服務,精準把脈問診企業智能化改造數字化轉型的難點堵點,幫助企業改造轉型。

吳江開發區安全生產工業互聯網平臺

工業互聯網平臺與園區結合的新模式具備哪些優勢?中國信息通信研究院院長余曉暉曾表示,一方面,園區作為區域經濟的最小單元,政府的監管、園區的治理和產業轉型的各類場景豐富,通過平臺+園區能夠形成園區數字化的各類新模式新業態,為平臺應用提供廣闊的空間。另一方面,園區政府治理共性場景多,企業關聯性強,數據驅動的平臺應用更容易快速復制和推廣,從而產生規模化推廣的平臺經濟效應,這對于建立工業化驅動的數字化轉型路徑具有重要的實踐意義。

也就是說,園區所具備的產業聚集度高、企業關聯性強、數字化轉型共性需求突出的特點,是發揮平臺作用的重要載體。“工業互聯網平臺+園區”是打造平臺落地“最后一公里”的關鍵舉措,具有十分重大的意義。

目前,我國推進“工業互聯網平臺+園區”的路徑或目標即為實現園區“三通一整合”,支撐政府與企業的數字化轉型。“三通一整合”具體內容為:

通數據。通過部署傳感網絡和軟件接口,推進設備聯網上云和各類業務系統集成,加速數據在平臺匯聚與管理,實現園區內端到端的數據暢通,達到園區產業運行“一圖可見”,園區管理服務“一鍵可達”。

通技術。通過工業互聯網平臺為園區企業導入數字化轉型所需的協議標準、軟件工具、模型算法、解決方案,便于園區企業通過平臺沉淀行業知識,并結合場景需要,基于平臺進行二次開發。

通渠道。利用平臺打通園區內外的專家支援、市場需求、服務商能力、金融機構等各類渠道,建立平臺化、資源對接能力,實現在線定制、集采集銷、金融服務的場景,提升園區數字化水平。

資源整合。通過平臺及服務的基本框架,利用數據標注和模型管理等技術,便捷化、精準化地開展資源的信息存儲管理、檢索與應用,實現各類園區數字化場景的開發培育,提升園區的各類風險的預判和抵御能力。

由此,我國“平臺+園區”大發展模式近年來逐漸清晰,已初具體系。正如余曉暉所說,這就是“數字產業培育+產業數字化服務園區+智慧管理”的賦能體系。

具體而言,在數字產業培育方面,借助工業互聯網平臺的大數據、人工智能應用開發等數字化能力,可以培育園區的數字產業,實現平臺能力的外溢。在產業數字化服務方面,以園區的企業為服務對象,重點幫助企業實現生產優化、經營管理、供應鏈和產業協同以及融資服務。在園區智慧管理方面,以園區管委會為服務對象,基于平臺實現智慧政務、安環管理和工業經濟監測等工作。

“工業互聯網+園區”具備培育區域經濟發展的巨大勢能,在諸多政策的引導下,產業鏈上下游必然會共同探索出產業融合的新生態。

注:本文為中央企業工業互聯網融通平臺原創,轉載請注明來源和出處。

文章來源:《“工業互聯網+園區”打通平臺落地的“最后一公里”》