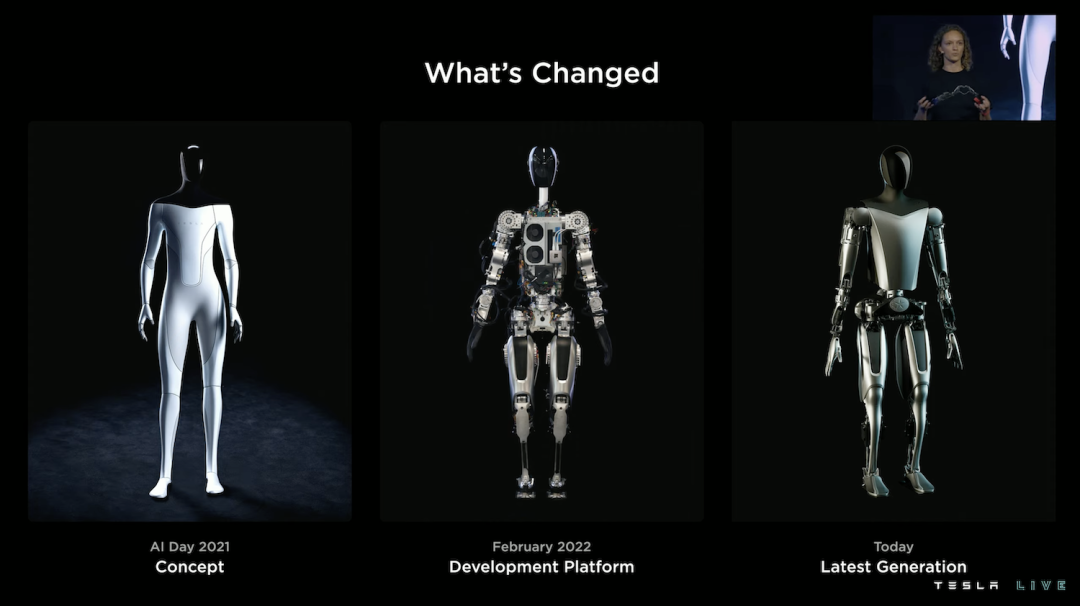

今日,在特斯拉AI Day上,人形機器人擎天柱Optimus原型機正式亮相。馬斯克表示,公司的目標是盡快制造出有用的人型機器人,目前展示的是其第一個版本。

在特斯拉去年的AI Day發布會上,由工作人員穿著特制的緊身服裝,扮成機器人的模樣,向現場觀眾表演了一場略顯生硬的舞蹈,揭開了號稱特斯拉最重磅產品的神秘面紗。

時隔一年,今天上午9時,特斯拉再次召開AI Day發布會,人形機器人擎天柱Optimus的原型機也正式亮相。當舞臺的后門緩緩打開之后,一個內部結構清晰可見的擎天柱Optimus緩緩走向臺前,并做了幾個簡單的動作演示,馬斯克承認,他希望這款機器人今天不要在舞臺上做太多動作,避免它“一敗涂地”。

經過簡單的展示之后,現場則繼續播放了一段預先錄制的視頻,展示了這款人形機器人Optimus目前可以做到的能力,如搬運箱子、為植物澆水、在汽車工廠中移動金屬棒等。接著,在現場幾位彪形大漢的幫助下,另一款“穿上衣服”的人形機器人原型被推出,它的整個身體已經完全組裝完成,但還沒有完全發揮作用,目前只能進行簡單的招手演示。

據馬斯克本人在現場表示,“擎天柱”的應用可能包括烹飪,園藝等各種人類可以做的任務,盡管它似乎還處于極其早期的階段,但馬斯克告訴聽眾,他計劃盡快以大批量、低成本的方式制造這款機器人。在未來,它將有提高經濟產出的巨大潛力,以及徹底改革特斯拉公司裝配線和制造業務的能力。

同時,他還表示這款特斯拉人形機器人擎天柱預計售價不到2萬美元,未來將有數以百萬計的該機器人,成本會比一輛特斯拉汽車低得多。

“擬人化”設計依舊困難重重

仔細想想,和當前算力超高的機器相比,人類在做某些事情時的功耗相當低,但在其他時候就不顯得不那么高效了:雖然人類可以僅靠少量的食物維持生命,但我們并不能在靜止時停止新陳代謝。而在機器人平臺上,閑置時的電力消耗將能夠被大幅度降低,這也是特斯拉人形機器人在電池上的設計思路。

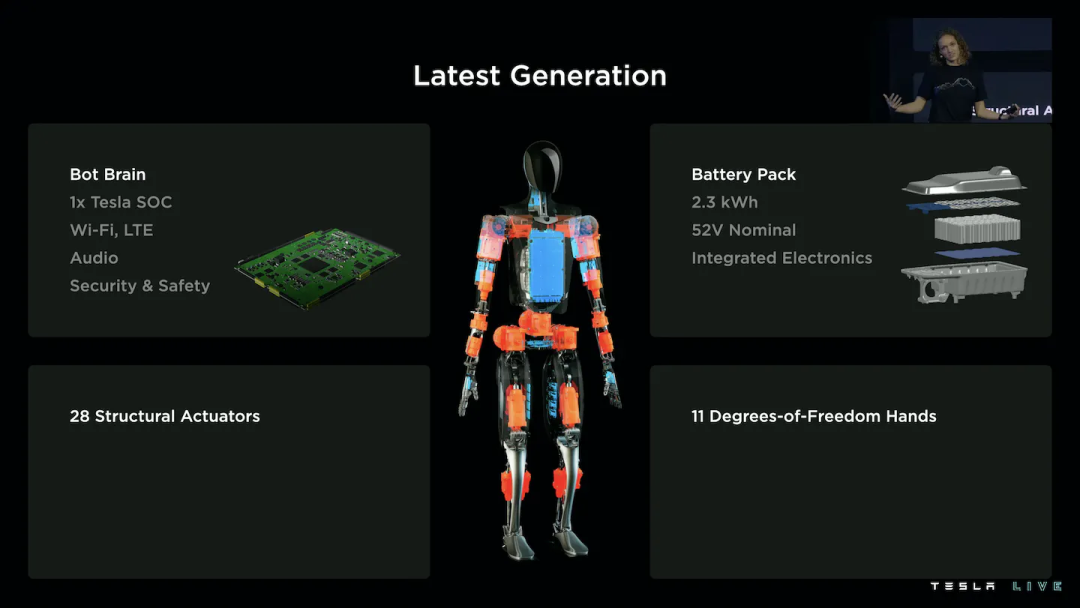

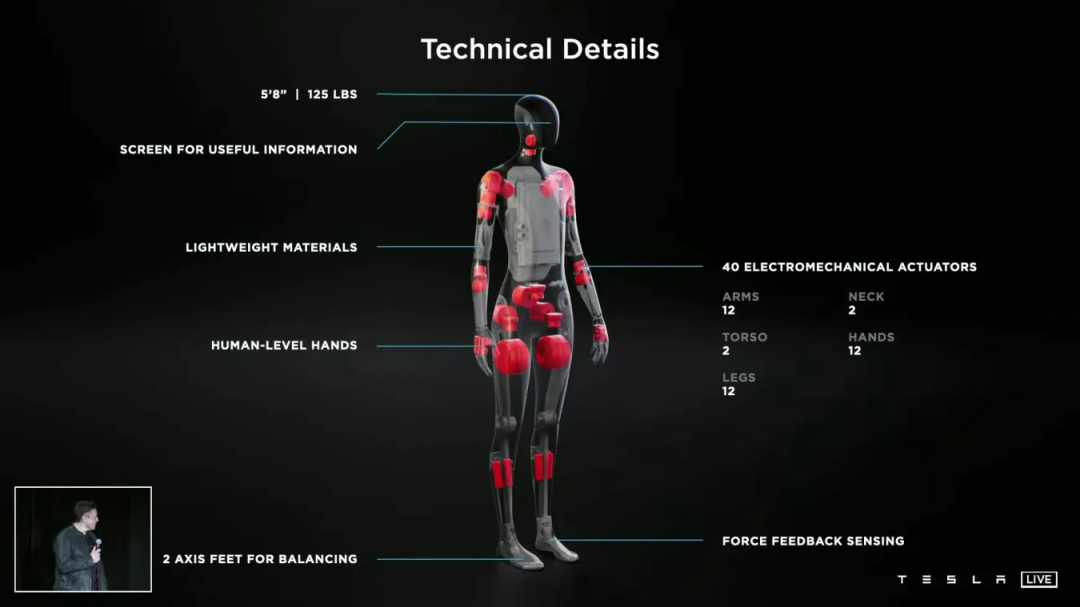

從研發人員的介紹可以得知,這款身高1.72、體重72kg的人形機器人,工作時的功耗是 500W,類似于臺式電腦,包含一個2.3千瓦時的電池組,可以滿足一天的使用,也正如特斯拉去年宣布的那樣,其整體都運行在特斯拉 SoC 上,并具有 Wi-Fi 和 LTE 連接的功能,各種電源控制系統都被集成到了一個 PCB 中。特斯拉還把汽車上的一些技術運用到了人形機器人擎天柱上,如電池組、冷卻系統等,使用了與汽車測試類似的技術來進行擎天柱的運動和對外部碰撞模擬。此外,特斯拉的全自動駕駛系統FSD也直接被應用在擎天柱身上,機器人采用了與汽車一樣的視覺感知,能夠使用攝像頭輸入數據,并通過神經網絡進行計算。

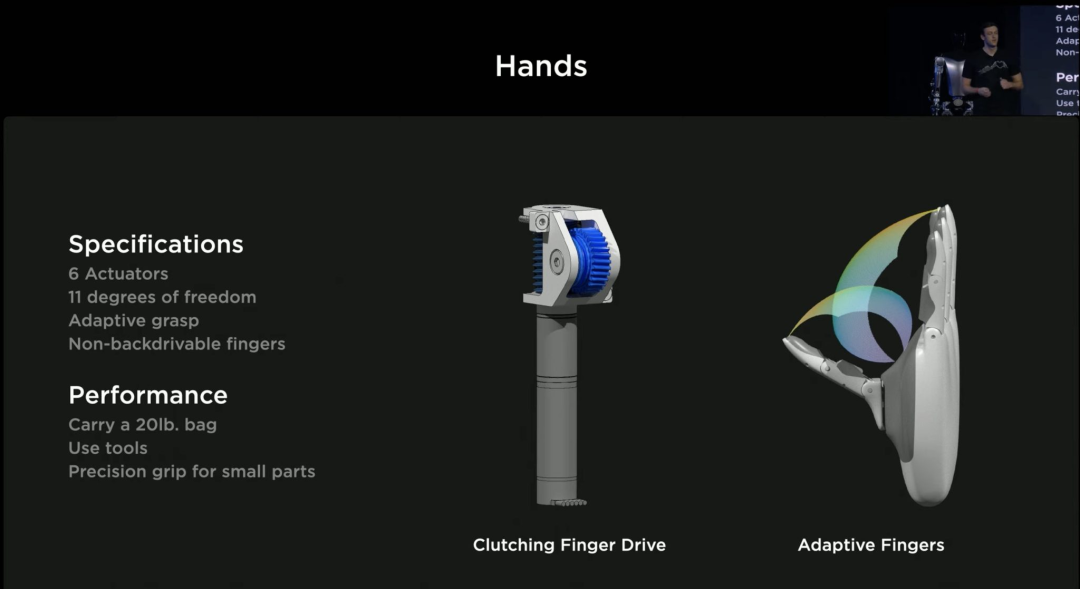

特斯拉方面表示,擎天柱的設計基于人體,希望其行為方式和人的行為盡可能接近。在進行仿人機器人的總體設計時,公司也一直在仔細研究人體的結構。例如,特斯拉在設計擎天柱的手部時,就想利用世界各地的工廠來設計出符合人體工程學的手指。

人類的手指進化成我們今天的五指模式,在有足夠抓力的同時也足夠敏捷,可以精確地操作小型物件。而對于人形機器人來說,無論是用于艱苦的勞動還是照顧人類,雙手的作用不言而喻。

特斯拉今天展示的這款人形機器人,其手部已經做到11個自由度,配備6個致動器,能夠自適應的精準抓取最大20磅的物體,手部動作的整體感覺也已經非常接近真人。

除此之外,特斯拉的研發團隊還分別介紹了有關框架設計、關節驅動馬達動力,以及機器人導航、行走、配合搬運工作的機制。在不斷提升機器人能力的同時,工程師們還在努力降低 Optimus 機器人的功耗和零件數量。

探索從未停止,但市場并不樂觀

可以說,人形機器人是機器人產業界中提出最早、但前景仍舊最不確定的方向之一。

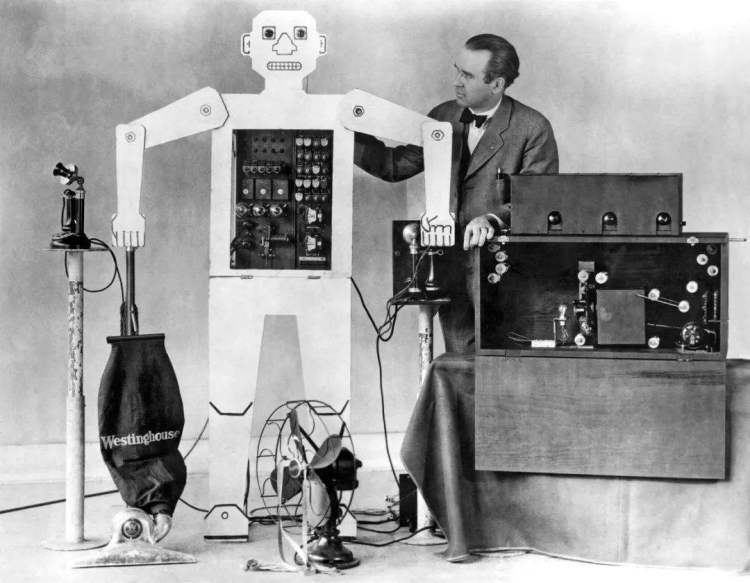

早在1927年,美國西屋公司就已經制造出世界上第一臺人形機器人“Televox”,雖然這臺機器人本質只是塊電路板,只能進行極其簡單的特定操作,但依舊打開了人類對于人形機器人的想象力。此后的100年間,不斷有企業試圖革新技術、完善功能,以求終有一天創造出“人類的替身”。

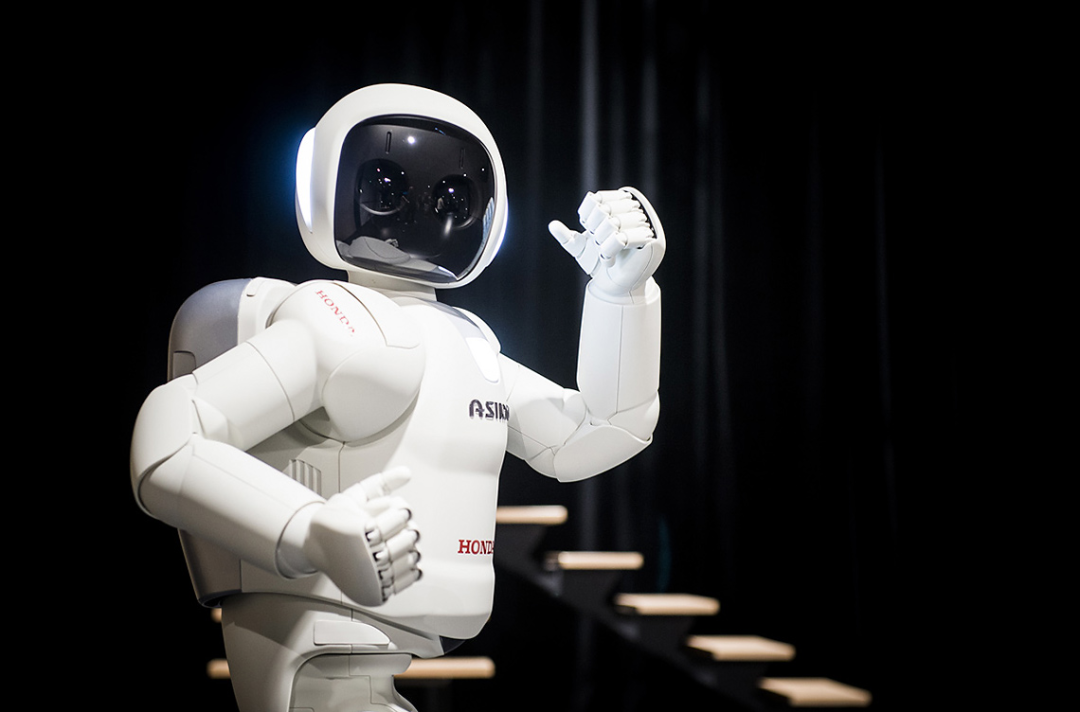

到了2000年時,本田公司推出了第一代“真”人形機器人 Asimo,這款機器人擁有人類一般的行動能力,可以完成行走、奔跑和跳躍等動作,雖然其更多的意義在于展示和教學,還不能代替真人,但在當時已經讓人嘆為觀止。

在今年8月的小米秋季新品發布會上,一款全尺寸人形仿生機器人CyberOne正式亮相,小米的“造人”計劃也在短期內引爆了資本市場,正如馬斯克此前所說,“要讓人形機器人達到跟手機一樣的普及,它的市場份額將難以估量”。

但目前的事實卻是,即使是已經量產的人形機器人,銷量情況和市場前景也不容樂觀。

其中最典型例子就是波士頓動力。作為一家純技術驅動的公司,波士頓動力已經經歷過數次“賣身”,其技術越進步,商業價值越不被看好,今年6月份,現代汽車集團、波士頓動力公司和軟銀集團宣布,現代汽車集團已完成對波士頓動力公司控股權的收購,這筆交易對后者的估值為11億美元,較6年前下降了66%。此外,法國Aldebaran Robotics公司發布的可以踢足球、跳舞、拳擊的NAO銷量僅在萬臺左右,更多用于高校科研教學比賽,而非落實于生活場景。近期,本田推出的Asimo也正式宣布退役,結束了長達 22年的表演服務生涯。

不過,由于“特斯拉效應”的存在,或許其推出的人形機器人會為整個產業鏈帶來新的活力,也能夠大幅度降低研發成本,這不僅意味著增量的零部件訂單,也意味著更多人才和資金的進入,以及行業拐點的到來。

另外,雖然馬斯克表示這款機器人一定是對人類友好的,但很多機器人專家一直在警告人們不要過分相信馬斯克的說法。他們指出,其他公司在開發能夠行走、跑步甚至跳躍的機器人方面進展得更為迅速,但沒有一家公司聲稱自己即將取代人類勞動力,因為這在未來或許會產生更大的隱憂。

寫在最后

在今天的特斯拉AI Day上,除了人形機器人以外,特斯拉還展示了最新的自動駕駛技術(FSD)和Dojo超級計算機的最新進展,為觀眾帶來了更多驚喜。自新能源汽車之后,馬斯克率領著特斯拉等一眾企業不斷涉足更多領域,從火箭回收到星鏈衛星,再到如今的人形機器人和超算。可以看出,特斯拉想要做的事,是撕掉新能源的標簽,成為一家先進的、面向未來的人工智能公司,將科幻中的想象更多且更快地帶到現實中來。

參考資料:

1. Tesla AI Day直播

2.《我們真的一定需要人形機器人嗎?》,品玩