國家政策的大力支持,行業標準的日漸完善,產業應用的快速拓展以及標簽天線、芯片等制造工藝的不斷提升,為無源物聯網帶來新的發展契機。然而,不斷擴展的應用需求也帶來了新的技術挑戰,為實現能量受限條件下的通信距離增強、覆蓋能力提升、感知能力集成等,亟需推動無源物聯網技術的演進與迭代。

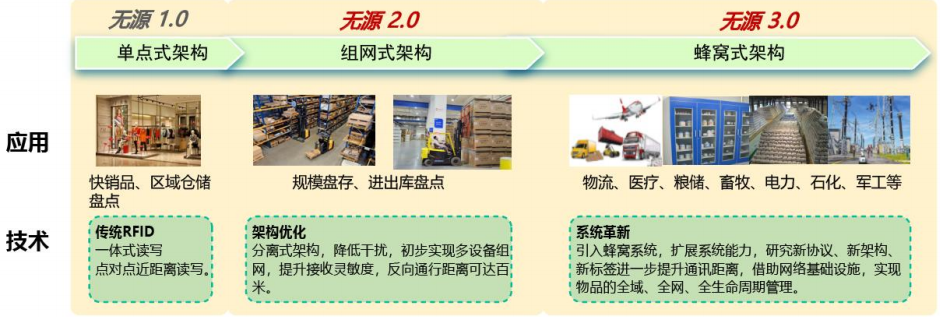

綜合產業整體的發展需求,無源物聯網技術發展可劃分為三個階段∶如圖4所示,一是以單點式架構為主的無源1.0階段,在傳統RFID基礎上,對讀寫器及標簽性能進一步優化,有效提升點對點、近距離通信性能;二是以組網式架構為主的無源2.0階段,將激勵器和接收器分離,有效降低讀寫一體機的自干擾問題,有助于提升單系統通信距離,同時支持組網部署,優化系統效率,實現幾十米到百余米區域級覆蓋;三是以蜂窩式架構為主的無源3.0 階段,無源物聯技術與蜂窩通信技術融合,將進一步推動移動物聯網發展。利用基站實現對無源標簽的激勵和感知,借助蜂窩網絡上下行干擾抑制、優化編碼調制方式、實時資源調度、多天線多節點聯合傳輸、移動性管理等優勢,能夠為用戶提供“全程全網”的連接服務,并實現中遠距離、規模化覆蓋。

若類比現階段成熟的物聯網技術特征,我們可以看到,1.0系統解決的問題類似藍牙系統,主要針對單點覆蓋;2.0系統在架構及性能上進行優化,其工作模式可類比于室內 Wi-Fi 通信,局部區域可組網;3.0系統由于和蜂窩融合,屬于移動物聯網的下一步演進方向,可以充分體現5G的技術優勢,廣域覆蓋,規模通信。

無源1.0~3.0系統以覆蓋與讀寫能力增強為目標,不斷進行系統內的迭代與演進,可分別滿足不同行業的應用需求,未來很可能將長期共存。由于無源2.0及無源3.0系統在整體性能上有較大提升,極大擴展無源物聯網使用的場景,被行業普遍認為是新型無源物聯網技術發展的代表,成為了產業目前關注的重點,中國移動也將協同產業重點發力新型無源物聯網的技術與產品創新。

圖4 無源物聯網技術發展三階段