正所謂,一個“仙童”倒下去,千千萬萬個“仙童”站起來。“聚是一團火,散是滿天星”,這句話在仙童半導體這里得到了最好的詮釋。

扎根硅谷,網羅英才

1955年,晶體管的聯合發明人威廉·肖克利離開了貝爾實驗室,回到自己的老家—美國加利福尼亞州。志存高遠的他打算在那里創辦自己的公司,建立宏圖偉業。

肖克利花了一個夏天,努力游說德州儀器、洛克菲勒、雷神等公司,希望他們能夠投資50萬美元幫助他建立晶體管制造工廠。但是,這些請求全部遭到了拒絕。最后,肖克利在加州理工學院讀書時的好友、當時擔任化學教授的阿諾德·貝克曼(Arnold Beckman)決定投資。阿諾德·貝克曼是pH值測定法的發明人,當時他的公司規模很大,營業額達2000多萬美元。

得到貝克曼的投資后,肖克利終于如愿創辦了肖克利實驗室股份有限公司,地址選在加州舊金山灣區東南部的圣克拉拉谷(Santa Clara Valley)。之所以選擇這里,是因為當時斯坦福工學院院長弗里德里克·特曼(Frederick Terman)教授的熱心推薦。圣克拉拉谷,也就是現在聞名于世的硅谷(Silicon Valley)。

公司成立后,肖克利立刻面向全國發布招聘信息,招募電子領域的優秀人才。不過,他的招聘方式很奇特:他將招聘廣告以代碼形式刊登在學術期刊上,一般人根本看不懂;此外,他還在面試前對應聘者進行智商和創造力的測試,以及心理評估。這些行為在當時的人看來簡直無法理解。

不管怎樣,肖克利還是以“晶體管之父”的名號吸引了大量的專業人才,其中包括8位來自美國東部的年輕科學家:戈登·摩爾(Gordon Moore)、謝爾頓·羅伯茨(Sheldon Roberts)、尤金·克萊納(Eugene Kleiner)、羅伯特·諾伊斯(Robert Noyce)、維克多·格里尼克(Victor Grinnich)、朱利葉斯·布蘭克(Julius Blank)、讓·霍尼(Jean Hoerni)和杰·拉斯特(Jay Last)(見圖1)。

圖1:從左到右分別是摩爾、羅伯茨、克萊納、諾伊斯、格里尼克、布蘭克、霍尼和拉斯特

他們都不到30歲,風華正茂、學有所成,處在創造力的巔峰。他們有的是雙博士學位獲得者,有的是大公司的工程師,還有的是著名大學的研究員、教授:都是精英中的精英。值得一提的是,八人中有三個是來自歐洲的移民:克萊納(來自奧地利)、格里尼克(來自克羅地亞)、霍尼(來自瑞士)。

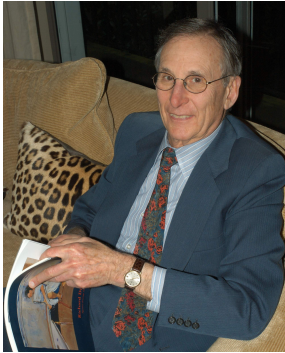

最堅定地“投奔”肖克利的諾伊斯(見圖16-2)算是一位前輩(雖然他當時只有29歲),閱歷稍微豐富一些。據諾伊斯回憶,當他接到錄用電話時,就像接到了來自“天堂”的電話,激動不已。諾伊斯到達舊金山后,所做的第一件事就是買房—他覺得自己后半生肯定會留在這里追隨肖克利。

圖2 羅伯特·諾伊斯

叛逆八人,硅谷傳奇

1956年1月,肖克利、巴丁和布拉頓因為發明晶體管被授予諾貝爾物理學獎。得知獲獎之后,興奮異常的肖克利將手下的年輕科學家帶到舊金山市最豪華的餐館聚餐。這時,所有人都沉浸在喜悅之中,認為肖克利能夠帶領他們創立偉大的事業,改寫人類的歷史。

可惜,他們高估了肖克利的能力。隨著時間的推移,年輕的科學家們發現,自己無限仰慕的肖克利根本不是一個好領導,甚至談不上是一個正常人。這位天才科學家明明對管理技巧一竅不通,卻偏偏自以為是、傲慢刻薄。他雄心勃勃,卻完全沒有商業遠見,公司的經營目標一變再變。甚至有人評價肖克利是“一個天才,又是一個十足的廢物”。

后來的肖克利變本加厲,極度膨脹,容不下一丁點兒不同意見,甚至對幫助過他的投資人貝克曼出言不遜。偏執多疑的肖克利還經常小題大做。有次,一位女秘書在實驗室里意外劃破了手,肖克利卻認定有人蓄意破壞,竟然動用測謊儀對全體員工測謊。

就這樣,公司成立一年多,卻連一件產品都拿不出來。所有人都對肖克利失去了信心和耐心,尤其是那幾位年輕人。他們不希望將自己寶貴的青春年華浪費在肖克利身上,于是開始醞釀自己的“叛逃”計劃。確切地說,前面提及的8個人,除了諾伊斯之外,都下定決心離開。但是,他們除了懂技術之外,什么也沒有,最重要的是沒有資金。于是,克萊納給負責他父親企業銀行業務的紐約海登斯通投資銀行(Hayden Stone & Co.)寫了封信,附了一份非常簡單的商業計劃書,希望獲得投資。

在這份商業計劃書中,克萊納寫道:我們是一個經驗豐富、技能多樣的團隊。我們精通物理、化學、冶金、機械、電子等領域。我們能在資金到位后三個月內開展半導體業務。

這封信寄出后,7個人忐忑不安地等待著對方的回復。不久之后,克萊納的信被輾轉交到了海登斯通投資銀行員工亞瑟·洛克(Arthur Rock,見圖3)的手里。亞瑟·洛克敏銳地意識到了信中的機遇,他非常看重這些年輕人的才華,也看好半導體行業的長遠發展。于是,他說服老板巴德·科伊爾(Bud Coyle)一起飛到舊金山,和這群年輕人碰面。

圖3:亞瑟·洛克,美國科技投資史上的傳奇人物(被譽為“風險投資之父”),英特爾和蘋果的誕生都和他有關

在舊金山,這7個年輕人和來自紐約的投資人進行了初次會面。會面之后,這7個人發現,大家全都是技術型人才,根本不懂管理、不懂商業,需要一個能做主的“帶頭大哥”。誰適合做這個“帶頭大哥”呢?他們不約而同地想到了缺席的諾伊斯。在他們眼里,諾伊斯是他們最認可、最信任的“大哥”。諾伊斯既有智商,又有情商,是他們都心服口服的領袖。但是,正如前面所說的,諾伊斯一直很崇拜肖克利,始終不想“背叛”他。

于是,他們派出羅伯茨作為代表,竭力勸說諾伊斯。羅伯茨很努力,一直和諾伊斯聊到深夜,最終成功勸服了他。其實,諾伊斯之前已經多次受到肖克利的打壓(還錯失了一次獲得諾貝爾獎的機會),他心里也很明白,再堅持下去也不會有什么前途,離開是早晚的事。

第二天一早,迫不及待的羅伯茨開著面包車挨家挨戶地把另外6個人接了出來,直奔舊金山。在緊張又令人興奮的會談之后,洛克和科伊爾被打動了。洛克掏出10張嶄新的1美元鈔票,往桌上一拍:“什么都別說了,干吧!”科伊爾環視著他們說:“協議還沒準備好,要入伙的,就在這上面簽個名!”

于是,這10個人都在華盛頓的頭像旁簽上了自己的大名。

1957年9月18日(這個日子后來被《紐約時報》評為美國歷史上最重要的10天之一),這8個年輕人一起向肖克利提交辭呈。肖克利大發雷霆,痛斥這幫“忘恩負義”的年輕人,罵他們是“叛逆八人幫”(traitorous eight,也譯為“八叛徒”)。

誰也沒想到,肖克利創造的“叛逆八人幫”一詞后來竟然成了硅谷傳奇的代名詞。這種叛逆文化也成為硅谷精神的象征,被一代又一代硅谷人“傳承”了下來。

吸引投資,創立仙童

八人正式辭職之后,洛克開始為新公司尋找投資。他列出了35家公司并逐一打電話,但是均以失敗告終。

一個偶然的機會,洛克和科伊爾遇到了仙童照相機與儀器公司(Fairchild Camera & Instrument)的老板謝爾曼·費爾柴爾德(Sherman Fairchild)。費爾柴爾德的父親曾經資助了老湯姆·沃森(Thomas Watson Sr.)創辦IBM。作為繼承人,費爾柴爾德成了IBM最大的個人股東,非常富有。

費爾柴爾德本人是一個發明家,對技術很感興趣。他發明的飛機照相設備讓自己在第二次世界大戰中發了大財。費爾柴爾德與洛克等人談過以后,決定投資150萬美元。憑借這筆錢,硅谷第一家由風險投資創辦的半導體公司—仙童半導體公司(見圖4),終于宣告成立。

圖4 仙童半導體公司

仙童半導體公司的母公司是費爾柴爾德的仙童集團,仙童集團副總裁理查德·霍奇森(Richard Hodgson)分管仙童半導體公司的業務。起初,霍奇森打算讓諾伊斯做總經理,但是諾伊斯拒絕了,表示只想做技術負責人。于是,霍奇森找來了休斯公司的埃德·鮑德溫(Ed Baldwin)出任仙童半導體總經理。

公司股份規定如下:總共分為1325股,“叛逆八人幫”每人100股,海登斯通投資銀行225股,剩下的300股留給公司日后的管理層。投資協議寫明:如果公司連續三年凈利潤超過30萬美元,仙童集團有權以300萬美元收回股票,或五年后以500萬美元收回股票。

這份協議標志著硅谷第一次真正意義上的風險投資。洛克與科伊爾是硅谷最早的風險投資商,他們協助制定了仙童半導體公司的商業戰略,分析了其融資需求,為其尋找資金并分享收益。

仙童半導體公司的創立被公認為硅谷誕生的標志。雖然是肖克利把“硅”帶到了這里,但是創造了硅谷和硅谷特有文化的,無疑是仙童半導體。

仙童半導體成立之后,第一筆訂單來自IBM。這是一筆“關系訂單”:在IBM大股東費爾柴爾德的幫助下,仙童才得到了這筆關鍵的訂單。在這筆訂單中,IBM以1.5萬美元的價格向仙童訂購了100個硅管。

為了按時按質完成訂單,8個人進行了分工:諾伊斯和拉斯特負責硅晶片蝕刻,霍尼負責擴散工藝,羅伯茨負責切割和打磨,摩爾負責設計、建造熔爐,克萊納和布蘭克負責研制加工設備及改進制造工藝,格里尼克負責測試。

在大家的共同努力下,半年后,仙童第一批雙擴散NPN型硅晶體管問世,訂單成功交付。不過,此后仙童再也沒能從IBM獲得硅管訂單(后來IBM與德州儀器合作,建立起了自己的晶體管生產線)。仙童通過這筆訂單成功站穩了腳跟,開始進入高速發展階段。1958年底,仙童半導體的銷售額達到50萬美元,員工增加至100人。

1959年2月,德州儀器工程師杰克·基爾比(Jack Kilby)申請了第一個集成電路發明專利的消息傳來,讓諾伊斯十分震驚。他立即召集團隊成員商議對策。基爾比在德州儀器公司面臨的難題,比如在硅片上進行兩次擴散和導線互相連接等,正是仙童半導體公司的拿手好戲。諾伊斯提出,可以用蒸發沉積金屬的方法代替熱焊接導線,這是解決元件連接問題的最好辦法。

1959年7月30日,仙童半導體公司也向美國專利局申請了集成電路的專利。為爭奪集成電路的發明權,兩家公司開始了曠日持久的官司。1966年,基爾比和諾伊斯同時被富蘭克林學會授予巴蘭丁獎章,基爾比被譽為“第一塊集成電路發明者”,而諾伊斯被譽為“適于工業生產的集成電路理論的提出者”。1969年,法院下達判決,從法律上實際承認了集成電路是兩人同時的發明。

回到1960年,當時母公司仙童集團根據投資協議行使自己的權利,回購了全部股份。“叛逆八人幫”每人得到25萬美元,這在當時的美國是一筆巨款。

從1960年到1965年,仙童半導體每年的銷售額都翻了一番。到1966年,仙童已經是全球第二大半導體公司,僅次于德州儀器。

二次叛逆,桃李天下

20世紀60年代,仙童的危機開始出現。

首先是仙童集團收購了“叛逆八人幫”的股權,導致他們的工作積極性受到很大的影響。此外,雖然仙童半導體位于加州,但是一舉一動都受到總部遠在紐約的仙童集團的控制,發展受到了太多約束。不僅如此,仙童集團還抽走了仙童半導體的不少利潤,投資給大量不賺錢的業務。

人心思變,“叛逆八人幫”陸續開始了新的“叛逆”。1961年,霍尼、拉斯特和羅伯特出走,共同創辦了Amelco,就是后來的Teledyne(泰瑞達),從事半導體測試業務。1962年,克萊納出走,創辦了Edex,后來又陸續創辦了Intersil公司和風投公司KPCB……資料顯示,他至少創辦了12家公司。

1965年,摩爾提出了著名的摩爾定律。1968年8月,諾伊斯與摩爾一起辭職,同時帶走了工藝開發專家安迪·格魯夫(Andrew S. Grove)。他們三人(見圖5)創辦的公司,就是后來如日中天的IT巨頭—英特爾(Intel)。

圖5 英特爾創始人:格魯夫(左)、諾伊斯(中)和摩爾(右)

此后不久,格里尼克也離開了仙童,回到大學教書。1969年,“叛逆八人幫”中的最后一位—布蘭克,也離開了。至此,“叛逆八人幫”全部離開了仙童半導體公司。

連創始人都選擇離開,員工就更不用說了。仙童迎來了大規模的離職潮,其中就包括銷售部主任杰里·桑德斯(Jerry Sanders)。他帶著7名仙童員工一起離職,創辦了超威半導體公司(Advanced Micro Devices,AMD)。

隨著仙童半導體大量人才的流出,新的半導體公司如雨后春筍般崛起。對此,蘋果前CEO喬布斯做了一個非常有名的比喻:

仙童半導體公司就像一株成熟了的蒲公英,你一吹它,創業精神的種子就隨風四處飄揚了。

20世紀80年代初出版的著名暢銷書《硅谷熱》也提到:

硅谷大約70家半導體公司中的半數,是仙童半導體的直接或間接后裔。在仙童半導體供職是進入遍布硅谷各地的半導體企業的途徑。1969年在森尼韋爾市舉辦的一次半導體工程師大會上,在400位與會者中,只有24人未曾在仙童半導體工作過。

可以說,仙童半導體就是硅谷乃至全世界半導體人才的“黃埔軍校”。

在人才不斷流失、競爭對手不斷涌現的情況下,仙童走下坡路肯定是不可避免的。從1965年到1968年,仙童半導體的銷售額不斷滑坡。1967年,仙童半導體遭遇自創立以來的第一次虧損—虧損760萬美元,股票從一年前的每股3美元下滑至0.5美元,市值縮水一半。

仙童半導體后來的故事就沒什么好說的了,無非是在風雨飄搖中被頻繁轉賣。1979年,仙童半導體被賣給法國的一家石油企業—斯倫貝謝公司(Schlumberger)。

1987年,斯倫貝謝公司以購入價的三分之一將仙童半導體轉賣給一家美國公司—國家半導體公司(National Semiconductor,NSC)。諷刺的是,美國國家半導體公司的老板正是當年從仙童出走的總經理查爾斯·斯波克(Charles Sporck)。

到這里,仙童半導體品牌一度消失。1996年,美國國家半導體公司把原仙童公司總部遷往緬因州,并恢復了“仙童半導體”的名字。“硅谷人才搖籃”就此離開了硅谷。

1997年3月,仙童半導體被再次出售。因為這次的出資者是一家風投公司,所以仙童半導體成為一家獨立公司,由克爾克·龐德(Kirk Pond)擔任CEO。

2016年,安森美半導體以24億美元完成了對仙童半導體的收購。曾經叱咤硅谷的仙童半導體就這樣結束了它的一生。

結語

正如大家看到的,仙童半導體公司對硅谷乃至全世界的科技發展有著巨大而深遠的影響。

根據粗略統計,仙童半導體公司的員工在出走后創辦的公司大約有92家。這些公司的員工總人數超過80萬,市值也高達21萬億美元,超過了大部分國家的GDP。受到仙童半導體間接影響的公司更是不計其數。

可以說,如果沒有仙童半導體的倒下,就沒有今天的硅谷,也沒有半導體行業舉世矚目的發展成就。

正所謂,一個“仙童”倒下去,千千萬萬個“仙童”站起來。“聚是一團火,散是滿天星”,這句話在仙童半導體這里得到了最好的詮釋。