華為海思麒麟芯片僅有的庫存已經消耗殆盡,麒麟終成“絕唱”!

近日,市場研究機構Counterpoint Research發布了2022年第三季度全球智能手機AP(應用處理器)市場報告,結果顯示,備受網友關注的華為海思麒麟芯片當季的出貨量占比已經從第二季度的0.4%下降到幾乎0%。這意味著華為海思麒麟芯片僅有的庫存也已經消耗殆盡。

同時報告指出,由于受到美國對華為所采取的芯片斷供的禁令影響,華為也將無法從臺積電、三星等芯片代工廠獲取到新的芯片。未來,華為旗下新的手機只能通過采用第三方公司(高通公司)的4G處理器維持“生存”。

此前曾有數碼博主透露,華為麒麟芯片將在明年回歸,同時也有自稱華為內部的工程師爆料佐證,稱“現在芯片研發的進度還算順利,已經完成流片生產,等待最終落地”。該消息一出就引起了網友的關注,不過最終遺憾的是,這則消息很快就被華為方面否認了。

現在當“麒麟絕唱”的消息傳來時,仍舊不免令人唏噓和遺憾。曾幾何時,華為“麒麟”是與高通公司“驍龍”,以及蘋果公司“A系列”齊名的唯一國產手機芯片,如今在美國禁令的打壓下,“麒麟”產品已經不復,但卻已經超越了其本身僅作為一個產品而存在,更多的是像是一種精神象征,一種減少對美國芯片依賴的精神存在。

麒麟絕版是板上釘釘的事

2020年5月,美國商務部工業與安全局(BIS)宣布了一項新的禁令,將嚴格限制華為使用美國的技術、軟件設計和制造半導體芯片,此舉是美國進一步限制華為的重要舉措。同年9月15日,是美國對華為新禁令正式生效的日子,自此之后,包括臺積電、高通、三星及SK海力士、美光等半導體芯片大廠都將無法再將芯片供應給華為。

彼時在“中國信息化百人會2020年峰會”上,華為消費者業務CEO余承東就預言式透露,華為即將發布的Mate 40/Pro搭載的麒麟9000芯片可能將會成為絕唱。根據媒體披露,當時華為麒麟9000的備貨量大概在1000萬片左右,計劃支撐半年的時間。而如今來看,華為在犧牲掉龐大的智能手機市場份額的情況下,讓麒麟芯片又足足支撐了華為手機兩年之久——實屬奇跡。

距離本次“麒麟清空”最近的一次消息發生在上個月,當時有媒體爆料,代表華為麒麟9000最后火種的華為Mate X2已經從官方商城下架,該消息一出也讓不少網友紛紛猜測,當時華為麒麟9000芯片就已經庫存無幾了。因為按照推測,華為Mate X2是華為Mate 40系列之外,唯一同時滿足搭載麒麟9000且貨源充足的機型,但華為官方在沒有進行任何原因說明的情況下就下架該產品,無疑讓外界更堅定是因為缺少芯片支持。

因為,此前銷售緊俏的Mate 40系列早早就被下架,就是由于沒有富余的麒麟芯片可用于生產制造,而Mate X2的情況很顯然可能如出一轍。

十年磨一劍,一出天下知

華為麒麟的故事大概就此告一段落了,時間定格在麒麟9000上,不過華為麒麟的故事大概率還不會結束。

說起來,華為做芯片并不像做手機一樣被逼到了死角,華為做芯片更多的是出于戰略考量。就像華為在考慮做終端操作系統一樣,目的是防止萬一哪天美國不賣給華為高端芯片了,華為應該用什么去彌補。為了這一設想,自2012年投入商用以來,華為麒麟芯片歷經了十年的“攀登史”。

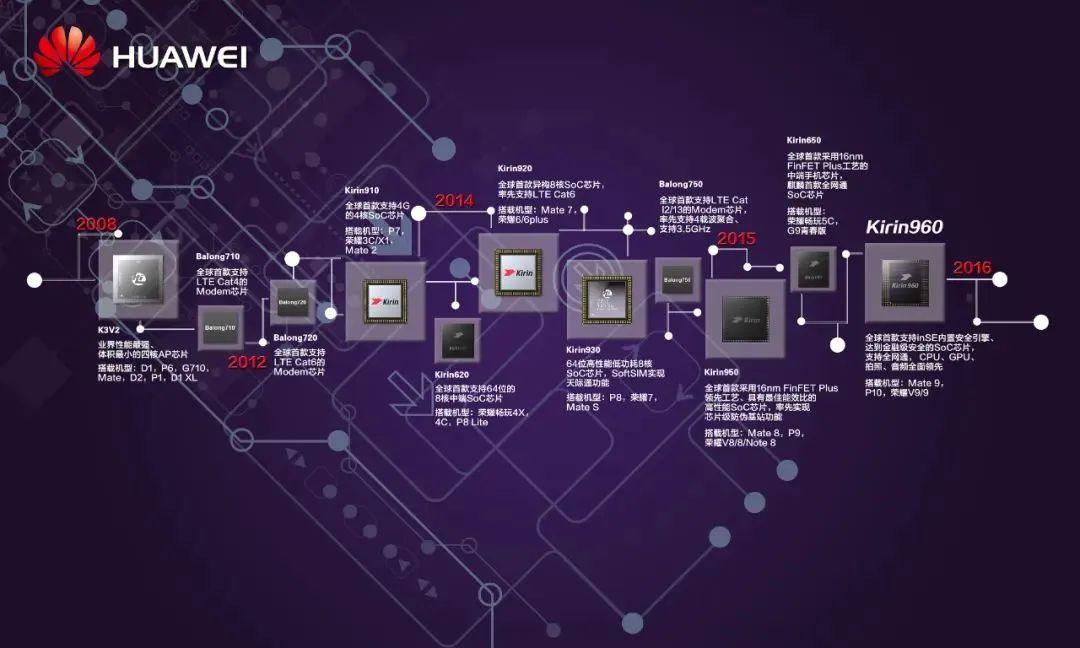

為了推廣D2、P2和Mate1手機,華為在海思K3V1的基礎上又自研設計了40nm的海思K3V2,但遺憾的是,這款芯片并不算成功,出現了功耗高、發熱量大等一系列問題。

2014年是華為麒麟芯片的“元年”,也是華為順風順水、逐漸進入世界舞臺的起點。這一年華為正式推出麒麟910芯片,這是華為首款以“麒麟”命名的芯片。2015年麒麟950系列發布,華為開始進入全球手機芯片第一陣營;麒麟960成為華為第一款集成全網通基帶的手機芯片;麒麟970開啟了華為手機芯片AI算法先河。

隨后麒麟980的發布又將華為推向了新起點,因為自此華為麒麟芯片開始在半導體工藝上采用更先進的制程。麒麟980就是業界首款7nm工藝制程的處理器芯片,并且擁有GPU增強功能“GPU Turbo”。這也是余承東此前在微博上所稱的“嚇人”的技術。

麒麟990是華為芯片邁入5G時代的標志,首次集成了5G芯片巴龍5000。華為Mate 30和P40系列均是搭載了該系列的5G版本,采用的是臺積電先進的EUV-7nm工藝,集成多達103億個晶體管,在移動SoC中首次實現破百億,但芯片卻是業界5G最小的手機芯片方案。

2020年,是華為麒麟芯片的巔峰時刻,也是華為麒麟芯片的“終章”。麒麟9000芯片一經發布,即實現了口碑和銷量的雙豐收。余承東稱,“麒麟9000擁有更強大的5G能力、更強大的AI能力、更強大的CPU和GPU能力。是全世界最領先的終端芯片”。

不過終究是百密而一疏。華為余承東在“中國信息化百人會2020年峰會”上對華為芯片做了十分恰當的評價,過去十幾年華為在芯片領域的探索從嚴重落后,到比較落后,到領先,到被封殺。“我們投入了巨大研發,但很遺憾在半導體制造領域,華為沒有參與。我們只做芯片設計,沒有芯片制造,我們很多很強大的芯片都沒有辦法制造了。”

麒麟退場再次攪動市場風云

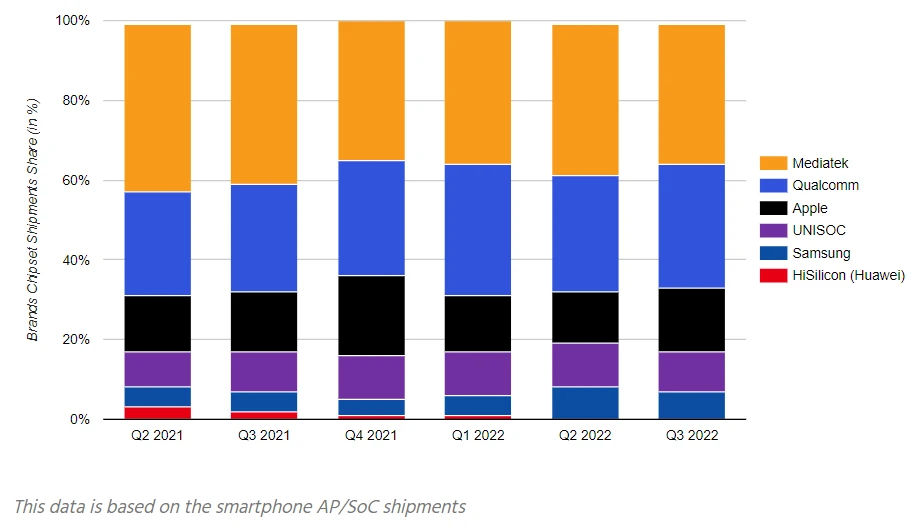

華為的退出,對于其他芯片供應商來說也產生了微妙的變化,芯片供應格局不再是“你來我往”的“三足鼎立”格局。根據Counterpoint Research的數據統計顯示,目前處理器市場的格局基本上呈現出了“雙超一強兩追趕”的形式,具體來說:

聯發科以35%的份額排在首位,但相較去年下滑了7%;

高通以31%的份額排在第二位,相較去年提升了5%;

蘋果以16%的份額排在第三位,相較去年提升了2%;

紫光以10%的份額排在第四位,相較去年提升了1%;

三星以7%的份額排在第五位,相較去年提升了2%。

值得一提的是,排在前兩位的聯發科和高通以及第四位的紫光均無終端業務,只提供智能手機及物聯網設備的通信解決方案;蘋果擁有終端業務,芯片采用自研設計代工生產的模式;三星則是其中唯一涉及終端、芯片設計、芯片制造全鏈路的廠商。

展望未來格局,高通有望重登智能手機芯片供應商第一的寶座。一方面來自于高通自身的布局,隨著驍龍8+系列移動平臺的布局,高通對其他手機廠商尤其中國手機廠商而言依舊保持著絕對的吸引力。從外部來看,聯發科呈現的下滑趨勢,以及三星galaxy s23系列份額全數回歸,給了高通新的增長空間。

蘋果方面主要受到整體市場變化的影響會較大,基于蘋果特殊的市場定位,其份額一直在13%-20%之間波動,主要是受到旗下iPhone產品周期性的影響。根據其產品發布的規律,其處理器占比也呈現出明顯的周期性變化。

倒是兩個“追趕者”紫光和三星,前者聚焦在入門級低端手機市場,后者除了自用外,在中高端市場的競爭力也相對高通和蘋果來說有限。如果隨著購機周期的進一步拉長,以及整體手機市場放緩,有可能進一步壓縮市場空間。

寫在最后

麒麟的退場確有遺憾,但卻也刺激了大批的中國手機企業開始在自研芯片的道路上持續探索。相信在不久的未來,“雙超一強兩追趕”的格局還能夠因為國內企業而打破,麒麟的故事還能夠得到續寫,努力自強擺脫國外依賴的精神還能夠繼續發揚。

參考資料:

1.《曲終!華為麒麟真沒了!》,EETOP

2.《華為“機霸”突然下架!麒麟芯片真的要落幕了?》,IT之家

3.《一直不被相信的華為,余承東:華為打贏了一場生死之戰》,藍血研究