ChatGPT創造了一個明確的分水嶺,把很多企業前進的步伐又拉回到了統一的起跑線,起跑之后不僅賽道更長,而且配速比我們想象的更快。

這是我的第282篇專欄文章,我在【數字原生組織】寫的第9篇文章。

有爭議就有機會,最近圍繞ChatGPT的矛盾現象很多。

一邊是微軟聯合創始人比爾·蓋茨認為:ChatGPT是1980年以來最具革命性的技術進步,另一邊是前Google高級資深研究員、硅谷風險投資人吳軍表示:ChatGPT不算新技術革命,沒有理論創新,不會創造什么就業崗位。

一邊是ChatGPT接連刷新消費級應用程序用戶增長速度記錄,另一邊是95%的人沒有接觸到ChatGPT的行業應用場景。

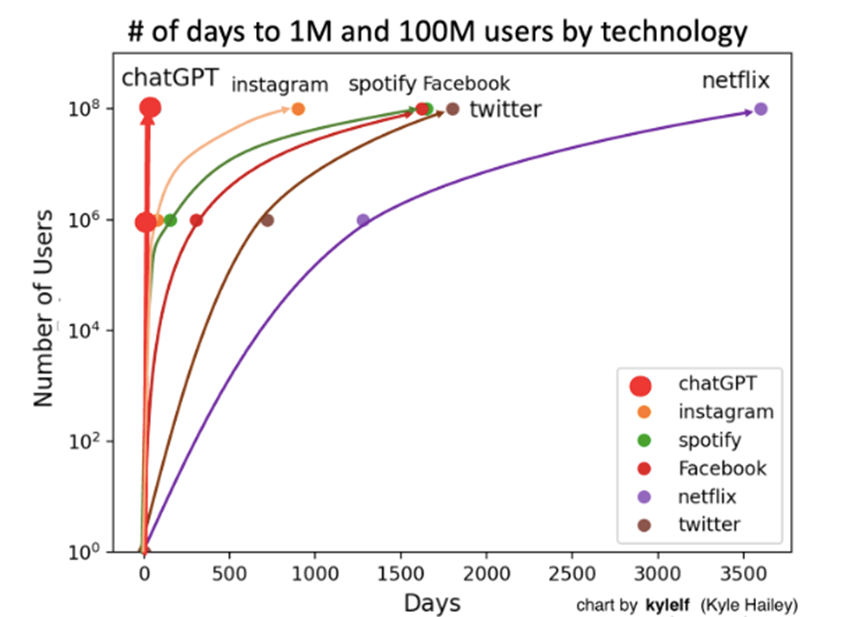

上面這張圖,很多朋友應該見過,對比了ChatGPT、Instagram、Facebook…從用戶為0增長到1億所用的時間。

根據OpenAI公布的數據,截至2023年1月末,ChatGPT的月活用戶已經突破了1億,從而創造了上圖中最左側那條陡峭的曲線。

與此形成對比的是,微軟大中華區數字化應用創新市場業務負責人許豪在最近演講中分享的幾點近期個人觀察:

每場交流,平均60%左右的參會者沒有直接跟ChatGPT對過話。

90%的人用簡單的提示詞,把ChatGPT當做知識庫和搜索引擎。

95%的人沒有接觸到ChatGPT的行業應用場景。

99%的人并不清楚這一輪AI大模型創新意味著什么。

100%的人都很焦慮。

這些爭議與矛盾,正是機會所在。

人們一方面感慨于ChatGPT的能力,一方面又尚未理清這一波人工智能浪潮的應用價值。

我身邊的AIoT企業很多,他們具備強智能的基因,最近ChatGPT和大模型是我們經常討論的話題。

通過與他們交流,我發現雖然一些企業沒有想清楚如何利用大模型來創造新的模式、開展新的業務,但是超過半數的企業已經在使用ChatGPT等工具來提升不同工作流程的效率。還有一些走在前列的企業,比如云知聲,即將推出自己的大模型產品。

這些交流讓我感覺到,ChatGPT創造了一個明確的分水嶺,把很多企業前進的步伐又拉回到了統一的起跑線,起跑之后不僅賽道更長,而且配速比我們想象的更快。

多數人仍未覺醒的時刻

直觀反應,企業需要將ChatGPT用于企業內部效率的提升。市場研究機構Info-Tech Research Group匯總整理了在企業的常規流程中,使用AIGC可以實現降本增效的部分,如上圖所示。

分析中,Info-Tech使用3個特征評估AIGC是否試用:一、是否處于生成式/對話式AIGC的能力范疇;二、該任務的完成是否能夠顯著創造價值;三、該任務是否可多次重復。后面兩點主要用于評估AIGC的部署是否能夠“值回票價”。

然而,ChatGPT引發的變革要深遠的多。

很多企業都對K8s帶來的云原生變革記憶猶新,ChatGPT正在帶來的智能原生變革,有過之而無不及。

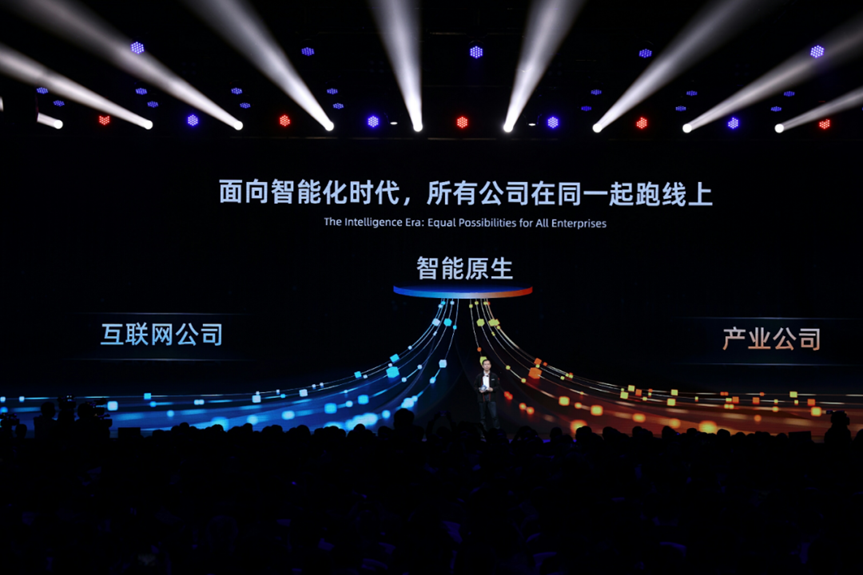

“智能原生企業”這個概念由阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇提出,他認為“當前的人工智能浪潮是和二十年前的數字化浪潮同等重要的機會,行業正處于智能化時代的歷史新起點,智能化時代必將出現一系列智能原生企業。”

智能原生企業是指利用人工智能和相關技術來驅動業務和運營的企業。這些企業將人工智能作為核心能力,并將其嵌入到企業的各個業務流程中,以提高效率、增強創新能力、優化客戶體驗和提高競爭力。

在這個機會面前,每家企業都有可能變成智能原生企業。

重要的是我們如何看待這一次機會。

奇績創壇創始人兼CEO陸奇最近在演講中談到,Google的價值是把“信息獲取”的邊際成本降為0,ChatGPT的價值是把“知識獲取”的邊際成本降為0。

如果加之我們在上篇文章《GPT實體機器人今夏發布,為什么這將是對企業組織能力的一次大考?》中提到的腦子里裝了大模型的1X實體機器人,未來很有可能“產品獲取”的邊際成本趨近于0。

美國經濟學家和社會理論家杰里米·里夫金描繪的“零邊際成本社會”可以望見。

如今,我們站在這樣一個大時代的開端,就像18世紀末,人類站在“工業革命”的開端那樣。

這個事實,如今大部分人還沒有意識到。

也就形成了文初提及的矛盾、爭議和機會。

優勢把握在傳統企業手中

如果將當前的人工智能浪潮,類比于二十年前的數字化浪潮,那么這一波浪潮的機會把握在傳統企業手中。

因為從大模型應用在產業價值鏈上的比例來看,對產業價值的理解是關鍵,占比更重。如果我們將大模型產業應用的全價值鏈占比視為100%,那么傳統企業由于深耕多年,積累了很多行業實踐經驗和know-how,加之數字化浪潮的沉淀,80%以上的基礎已經有了,只需要補全大模型應用的20%占比,相比大模型創新型企業進入產業的路徑要短得多得多。

何況在數字化浪潮時期,很多傳統企業已經驗證了實力。

這些傳統企業不僅將數字化能力“內化”于自身,而且剝離形成數科公司,將新技術新能力“外化”創造營收。

比如,居然之家執行總裁王寧曾經講過,他們在數字化浪潮的過程中,面對互聯網企業的猛烈沖擊,逆勢翻盤的故事,有一定的代表性。

2012-2013年,居然之家就像我們見到ChatGPT一樣,100%的人都很焦慮。幾乎所有的實體店都受到了互聯網的沖擊,齊家網、愛蜂潮和土巴兔等互聯網企業來勢洶洶,而且背后都有雄厚的資本進入。

他面對的典型質疑包括:“你沒戲,因為你是陸軍,而我們是空軍,你穿著兩個沉重的鞋(房租+人力),跑不起來。”

居然之家當時面對了一腦門的問題,比如線上線下左右手互搏怎么解決?這二者的KPI怎么分配?品牌商與經銷商的利益博弈怎么處理?線上和線下的交易價格沖突了怎么辦?

就在他很悲觀的時候,恰恰轉角偶遇了之前傳遞質疑的那家互聯網企業的體驗店。當他走到店里轉完一圈以后,心情從焦慮變成了坦然:“看來人力和地租這兩只沉重的鞋互聯網企業也需要。一旦你穿上鞋了,不就跟我一樣了嗎?甚至你還不如我。”

快進到現在,居然之家正在完成從“線下賣場”到“產業平臺”的轉變,與各種合作伙伴一起打造共生協同的商業平臺。

但是同時,我們也應該看到那些沒有成功進行數字化轉型而沒落的企業。

當技術變革來臨,從長遠看,所有人終將受益;但從短期看,身處那個時代的大部分人都會受到巨大的挑戰和沖擊。

少數企業跟上了,變得更強;一些企業沒有跟上,被無情碾過。

當下,是企業做決策的關鍵時期。

值得關注的暗牌與工具

任何能輕易想到的點子,都是明牌。這些線索沒有爭議,大家基本達成了共識。這些明牌是巨頭企業、產業龍頭企業的機會。

比如,我國一定會有自己的AIGC平臺和通用工具,就像搜索引擎一樣,我們有自己的合規要求。每個垂直領域的數字化平臺,也都將會植入AIGC能力。甚至垂直行業的大模型,也可能是明線。

在這些場景中,根據遠望資本程浩的分析,創新型企業想要取勝,無非基于以下幾種情況:

大企業沒看懂,覺得這事沒價值;?大企業沒看上,覺得市場太小;

大企業沒看清,技術路線比較多,想等創業者驗證;

大企業覺得離自己主營業務太遠;

也就是只有在非共識的情況下,創新型公司才有機會“搶跑”,獲得先發優勢。但是“明牌”不具備這種情況,AIGC、大模型這個賽道經過媒體的信息轟炸,沒有一家大企業不重視。

什么是暗牌?暗牌是尚未形成共識的那些分支,所謂大企業沒看懂、沒看上、沒看清、覺得遠的那些部分。

就像數字化浪潮一樣,智能原生的浪潮也會催生許多暗牌機會,這些完全從0到1的創新挖掘的是隱性需求,市場空間模糊,能否泛化未知。

在產業領域,不僅是ChatGPT,一些工具的迭代同樣值得關注。

雖然AIGC操作系統和通用工具都是大企業的機會,但是如何運用這些工具的機會則見仁見智,每家企業都可以擁有。

首當其沖的就是AI大模型實體機器人。

除了之前提到過的由OpenAI投資的1X實體機器人,最近阿里也發布了接入千問大模型的工業機器人。

通過釘釘消息,即可遠程指揮機器人干活。

在實驗視頻中,工程師通過釘釘對話框向機器人發出指令:“我渴了,找點東西喝吧”。隨后,千問大模型在后臺自動編寫了一組代碼發給機器人。

機器人開始識別周邊環境,從附近的桌上找到一瓶水,遞給了工程師。

通過捕捉設備或人類的運動數據,大模型可以被工業機器人自動生成控制邏輯和命令,工程師無需編程就能通過自然語言實現機器人的操控。此外,大模型還可以幫助工業機器人理解周圍環境,并將最終目標與實現目標的過程聯系起來,無需人工干預,即可完成高水平的任務。

其次,值得關注的是大模型用于各種代碼生成的工具。

典型的比如GitHub Copilot,這是一個AI編程合作伙伴,由OpenAI Codex 開發的新AI 系統提供支持,可在編碼時提供自動完成建議。

我們可以將GitHub Copilot看成一位人工智能結對程序員。結對編程是一種敏捷軟件開發的方法,用來代指兩個程序員在一個計算機上共同工作。通常來說,會有一個人輸入代碼,而另一個人審查他輸入的每一行代碼。輸入代碼的人稱作駕駛員,而審查代碼的人稱作觀察員。為了保證結對編程的糾偏能力,兩個程序員經常互換角色。

人機結對編程已經是一個較為成熟的概念,指的是人機協同的交互式智能編程,在這個過程中,程序員在機器的輔助下進行編程,并且在共同完成一個個程序編寫的過程中,程序員會及時糾正機器人的錯誤,從而改進機器人學習的模型。

最后,還有一類工具推薦,設備之間的社交工具。

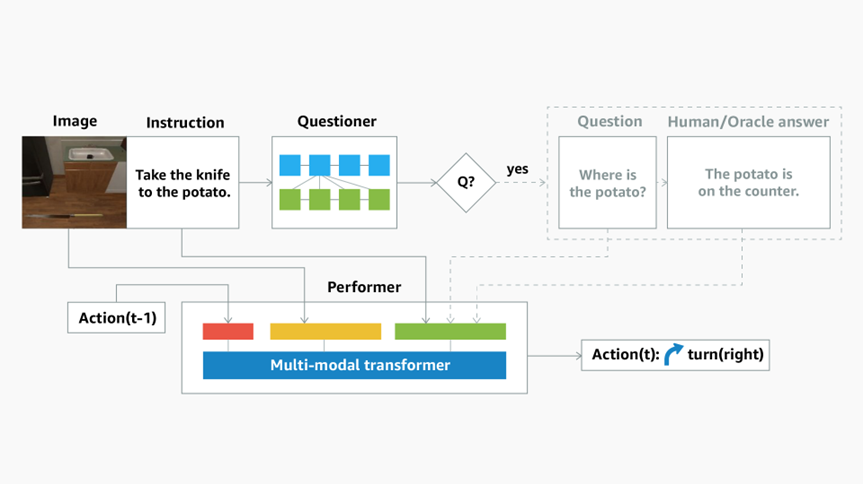

除了人與人之間需要社交之外,設備與人之間也需要社交。社交的目的是幫助人們更好的使用設備,便于人們更改設備的配置,或者當任務指令不清時主動詢問建議。

比如亞馬遜開發的DialFRED 框架,它允許機器人在不確定時,向工程師提出問題。通過強化學習,大模型經過微調,可以在正確的時間提出正確類型的問題,從而有利于任務的完成。

寫在最后

為了更好的引導制造業企業思考自身的組織結構與業務,通過其他企業的創新案例開拓思維,引導培養“智造”新思維,探索創新思維與企業變革之間的連接。我們于近期開設了“智造”新思維工作坊和研學營,歡迎感興趣的朋友們掃碼咨詢或報名。

參考資料:

1. 遠望資本程浩:AI大模型創業的生死5問,作者:程浩,來源:遠望資本iVision

2. 居然之家執行總裁:400家門店、房租高、重人力,我們數字化8年的經驗教訓,作者:混沌大學,來源:混沌學園

3. AI中的明牌與暗牌,作者:吳炳見,來源:AI大航海

4. GPT面前,AI應用創業的思考框架,作者:吳炳見,來源:AI大航海

5. 當AI大模型遇上機器人,看科幻情節如何照進現實,作者:阿里達摩院掃地僧,來源:今日頭條

6. 張勇:人工智能和實體經濟的深度融合將根本性改造產業,來源:阿里云注:本文使用了Notion AI和GPT-4輔助寫作