近日,物聯網市場研究機構IoT Analytics結合2023年第一季度舉辦的世界移動通信大會(MWC)和嵌入式系統展(EW)兩大國際性展會中物聯網通信相關企業的重磅產品及亮相,以及對第一季度物聯網通信企業的調研,形成了一份物聯網通信市場趨勢報告。

在這份報告中,IoT Analytics對物聯網通信市場提煉出了10大趨勢,涵蓋物聯網通信市場的并購、無線接入網的虛擬化、5G專網部署、低功耗廣域網、衛星物聯網、eSIM/iSIM、物聯網安全等。筆者對其中部分趨勢進行合并和重新分類,選出重點的7個方向進行分析。

1.物聯網通信市場重大并購整合

過去幾個月關于物聯網通信市場影響力最大的并購整合有2大事件:一是美國的虛擬運營商Aeris完成收購愛立信的物聯網業務資產,二是物聯網連接管理服務商KORE收購Twilio的物聯網事業部。

關于Aeris收購愛立信的物聯網業務,筆者曾在《又一家巨頭物聯網業務被“蛇吞象”收購!僅專注連接的平臺都會陷入困境?》一文中進行過詳細分析,去年12月,愛立信宣布將其包括IoT Accelerator和Connected Vehicle Cloud的物聯網業務出售給美國物聯網方案商Aeris公司。這兩個平臺構成了愛立信物聯網業務的核心,交易完成后,Aeris將擁有一個連接全球超過1億臺物聯網設備的平臺,覆蓋190個國家,快速成為物聯網領域具有影響力的一個平臺商。

另一起收購案的主角是KORE,該公司在今年3月份宣布已簽署了一項最終協議,收購Twilio的物聯網業務部門,作為其建造世界上第一個“超大規模物聯網”使命的一部分,KORE聲稱自己是物聯網連接即服務(CaaS)的領導者。筆者曾在《區區1000萬連接就能帶來十億收入,物聯網連接服務商KORE紐約上市》一文中對該公司進行過分析。Twilio此前也是一個典型的虛擬運營商,物聯網連接也是其主要業務之一,本次收購案,Twilio獲得1000萬股KORE普通股,這使它成為KORE的最大股東之一,約占KORE股份的11.5%。

可以看出,虛擬運營商在海外正在成為物聯網連接市場的一個主力,這些廠商服務大量垂直客戶,深諳物聯網連接背后的價值,并持續挖掘連接之上新的增值服務,在連接管理平臺基礎上能夠獲取更多收益。今年年初,工信部發布了《關于中國聯通和優友互聯合作開展移動物聯網業務轉售的批復》,正式啟動了移動物聯網業務轉售工作,或許未來虛擬運營商也將成為推動國內物聯網繁榮的一股重要力量。

2.全球化開放網絡帶來新的想象空間

在今年的巴展上,GSMA發起了“Open Gateway”的倡議,旨在建立一個通用的網絡應用編程接口(API)框架,為開發者提供對全球移動網絡功能的聯合訪問。該倡議得到了包括中國移動在內的21家全球運營商和大型企業的支持。

在巴展期間,開放網關倡議的開放API協調各行業的愿景已經有了多個Demo演示,其中包括來自Axiata的沉浸式音樂會的體驗,該演示就使用API調用進行設備定位、運營商計費和認證;另一個演示來自于5G未來論壇現場的一個音樂家即興表演,由邊緣位置模型API提供支持,來自世界各地的音樂家參加演出;還有一個演示是由Orange、西班牙電信、沃達豐和愛立信等提供的沉浸式游戲和高清視頻展示,是調用按需提升網絡質量的API形成的。

GSMA開放網關API是在CAMARA中定義、開發和發布的,CAMARA是一個開源項目,由Linux基金會與GSMA合作驅動,供開發人員訪問增強的網絡功能。在CAMARA中,電信運營商和開發人員之間的API可以使用開發人員友好的工具和軟件代碼快速交付。

目前,該倡議已經宣布了八個通用網絡API(例如,用于設備狀態的API),更多的API正在計劃中。總體來說,該框架旨在簡化服務交付,促進電信運營商和云計算廠商之間的合作。該倡議還可能支持沉浸式技術和Web3,以更好地達到臨界質量。

開放網關的倡議給業界很大的想象空間,亞信聯合創始人田溯寧曾撰文指出:這是一個令人興奮的開始,這個聯盟的設想是全球運營商聯合起來把自己網絡能力(如位置、狀態、認證)開放出來以標準接口(API)提供給各種應用。如果能實現這個目標,不僅會改變今天運營商管道化命運,也是將來Web3的網絡基礎。

3.虛擬無線接入網得到業界的認可

虛擬無線接入網(vRAN)生態系統正在擴大,越來越多的玩家宣布進入該市場,其中包括多個行業巨頭,如三星、愛立信、諾基亞、樂天移動、Mavenir、NEC和富士通等,多個渠道預測vRAN收入將在2023年增長。vRAN的性能在不斷提升,能效不斷改善,與傳統的無線接入網之間的差距越來越小,因此發展勢頭迅猛。

開放的無線接入網的產業鏈已形成,從芯片到基站,到系統/管理軟件(BSS/OSS)等各環節已有豐富的廠商。IoT Analytics專門針對vRAN的芯片提到了英特爾的相關信息,英特爾的全新第四代英特爾至強處理器集成了vRAN加速器,因此客戶無需定制第1層加速卡。通過消除對外部加速卡的需求,電信運營商可以降低其vRAN的組件需求,這反過來又會顯著節省計算能力,簡化解決方案設計,并降低運營商的總擁有成本。

4.低成本5G專網不斷涌現

隨著經濟實惠的便攜式解決方案的出現,5G專用網絡在企業用戶領域獲得了巨大的吸引力,例如,沃達豐發布了一款微型5G基站,使小型企業和家庭能夠從該技術中受益。然而,盡管專用的無線生態系統具有巨大的前景,但IoT Analytics認為5G在工業領域的采用率仍然很低,數百家工業企業已經開始了5G專網試驗,但很少有公司進一步推廣該技術。

不過,近期多家工業企業對5G專網的態度進一步重視,并開始推廣這一技術,使得5G專網進一步成為業界關注熱點。最為典型的是西門子重申將向業界推出全套5G專網產品,西門子表示,其5G專網產品是一個全套的系統,包括核心網和無線接入網的所有組件,例如無線接入網的集中式單元(CU)、分布式單元(DU)和無線單元(RU)所有部分均包含在西門子這一系統中。西門子發布工業5G專網解決方案,則進一步成為5G網絡方案的供應商,可以看出西門子不僅僅滿足于作為5G專網用戶的角色,而更希望成為5G專網的提供者,將自己的5G網絡技術輸出到其他工業企業中。

5G專網市場越來越熱鬧,尤其是公有云廠商的入局,將5G專網做到更加廉價、更容易部署。例如AWS推出的Private 5G,宣稱讓企業只需幾天時間,即可采購、部署和擴展5G專網,而非幾個月,在很大程度上降低了5G專網部署的門檻。

5.NB-IoT芯片和模組迎來新的入局者

今年3月,意法半導體(ST)宣布推出尺寸超緊湊的低功耗物聯網模塊ST87M01,這是一款集成了NB-IoT和GNSS地理定位功能于一身的器件。而在此前,瑞薩科技也推出了一款NB-IoT模組RYZ024A。

物聯網從業者對這兩家廠商b并不陌生,這兩家廠商都是全球知名的半導體廠商,在微控制器、模擬器件等方面全球領先,但是蜂窩網絡基帶芯片并不是兩家廠商的優勢,因此兩家的入局讓業界不少從業者感到有些意外。不過,兩家廠商的蜂窩芯片可以和已有產品形成高度協同。這一特點無疑向NB-IoT現有廠商提出挑戰,甚至蔓延至蜂窩物聯網模組廠商。

例如,ST是一家IDM模式的半導體廠商,因此該廠商宣稱推出的NB-IoT產品以及其中的新品都是自主設計、研發、制造,所以ST能夠全盤控制、管理物料成本和供應鏈,在產品質量方面有較高的保障。一直以來,ST的產品以穩定性高著稱,這款NB-IoT產品也將延續其以往的特點。另外,ST擁有非常豐富的半導體器件產品,可以為其NB-IoT產品供應鏈穩定性和產品的協同形成強大的“靠山”,這或許是該公司在物聯網領域最大的優勢之一。ST也提出,ST87M01 可與自己的各種技術產品配合使用,包括微控制器、AI 解決方案、傳感器、執行器、PMU、轉換器、接口、存儲器和其他連接技術,這些產品在全球市場中都具有巨大優勢,為下一代物聯網生態系統賦能。

6.基于3GPP的衛星連接的興起

基于3GPP的衛星連接漸行漸近,主要芯片制造商都展示了其最新進展,如聯發科、高通公司、索尼半導體。

例如,聯發科的MT6825是專用的獨立3GPP NTN標準調制解調器,支持摩托羅拉Defy Satellite Link的附屬設備,具有信用卡大小的外形,支持雙向衛星通信,在地面網絡覆蓋有限的地區尤其有用可以讓iPhone 或 Android 智能手機支持衛星通訊功能。

與此同時,索尼半導體的ALT1350是第一款將蜂窩LTE-M/NB-IoT與sub-GHz低功耗廣域網(LPWAN)通信協議和衛星連接以及支持AI的傳感器集線器相結合的芯片組,為物聯網設備超越傳統網絡界限進行通信開辟了新的可能性。這些發展凸顯了衛星連接在電信行業日益增長的重要性,以及實現可靠和無處不在的連接的潛力,特別是在偏遠或難以到達的地方。

7.eSIM/iSIM在物聯網中的應用將加速

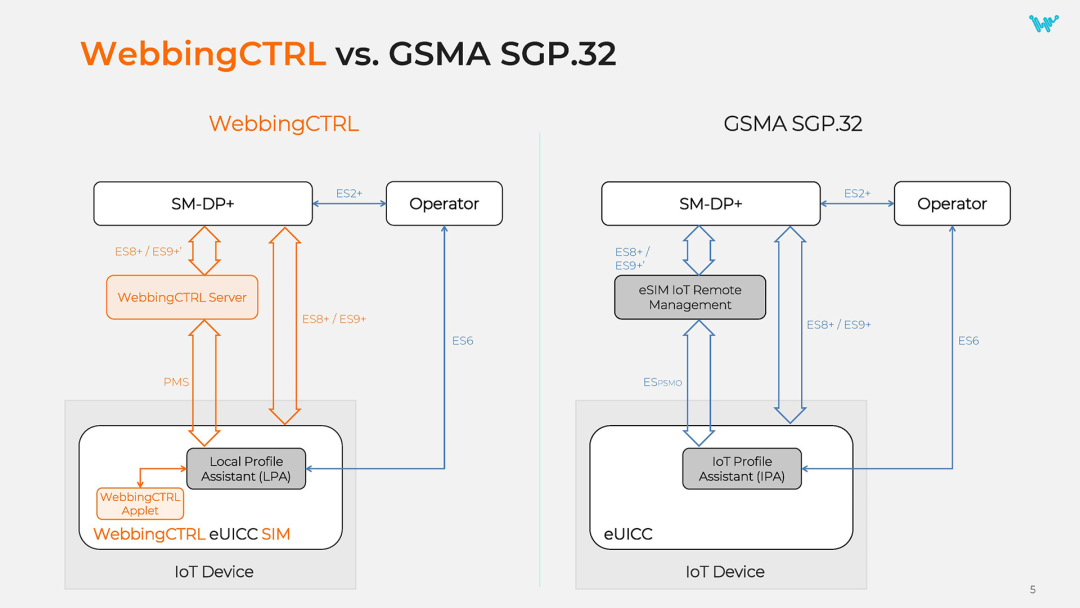

物聯網設備對eSIM的采用有些緩慢,部分原因是其復雜的生態系統。為了應對這一挑戰,GSMA正在開發兩個新的eSIM物聯網規范,即SGP 31和32,這將補充現有的M2M (GSMA SGP.02)和消費者(GSMA SGP.22) eSIM標準。新規范將通過專用管理模塊實現eSIM的遠程控制和配置,無需用戶交互和運營商集成,有望簡化物聯網連接并加快物聯網部署的上市時間。

使用eSIM和iSIM技術跟蹤和監控小型和輕型物品的趨勢越來越明顯,尤其是在物流和供應鏈管理中。多家公司正在與其他行業領導者合作開發智能標簽跟蹤解決方案,這種像紙一樣薄的設備能夠以前所未有的精確度、準確性和安全性跟蹤小型和輕型物品,這在以前是傳統跟蹤設備無法實現的。這些技術利用低功耗廣域網和衛星連接以及全球導航衛星系統和其他傳感器來收集和傳輸關于位置、溫度、濕度、運動和其他關鍵指標的實時數據。隨著對安全、靈活和高效的物聯網解決方案的需求持續增長,這些合作伙伴關系和協作將推動行業的重大創新和增長。