北京此次提出的這些措施比較領先,眼光比較超前。

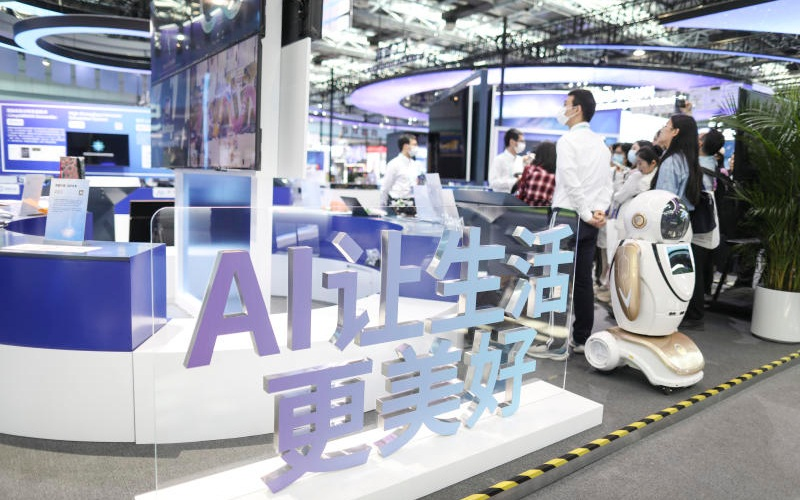

▲2023年5月24日,中關村論壇人工智能展區,北京通用人工智能研究院工作人員在介紹他們研發的一個具有人類認知智能能力的模型——“通慧模型”。新京報記者 浦峰 攝

5月30日,在2023中關村論壇閉幕式重大成果發布會上,北京市科委、中關村管委會二級巡視員劉航正式發布兩項政策。這兩項政策分別是:北京市政府印發《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案(2023-2025年)》(以下簡稱《方案》);市政府辦公廳同步印發《北京市促進通用人工智能創新發展的若干措施》(以下簡稱《措施》)。

圍繞著人工智能如此密集地發布重要文件,實屬罕見,北京市建設人工智能高地的決心和力度清晰可見。

1兩份重磅文件邏輯緊密相連

讀了這兩份重要文件,可以看出兩份文件內在邏輯其實緊密相連。

首先,《方案》圍繞著突破關鍵技術、夯實底層基礎、構建產業方陣、推動場景建設、構建創新生態五大方向,提出16項重點任務;《措施》則從提升算力資源統籌供給能力、提升高質量數據要素供給能力、系統構建大模型等通用人工智能技術體系、推動通用人工智能技術創新場景應用、探索營造包容審慎的監管環境五個方面退出的具體措施。

《方案》重點是“要做什么”,《措施》則是“具體怎么做”。《方案》側重宏觀產業發展方向,《措施》側重具體操作,任務的落地。

“人工智能核心產業規模達到3000億元,持續保持10%以上增長,輻射產業規模超過1萬億元。”《方案》提出了具體的目標數據。16項重點任務和21條具體措施就是圍繞著這個目標展開。從大的方向上看,是在國家發展新一代人工智能的決策框架之下,針對北京市的“兩個人工智能區”——北京國家新一代人工智能創新發展試驗區和國家人工智能創新應用先導區,“一個地”——全球影響力的人工智能創新策源地,“一個中心”——國際科技創新中心的繼續布局、深化加強和全面推動。

2幾個關鍵詞值得關注

在兩個重磅文件中,幾個重點和關鍵詞值得關注。

一是突破和原創。《方案》提到了“突破人工智能前沿基礎理論創新”,強調“圍繞人工智能數學機理、大數據智能、多模態智能、決策智能、類腦智能、科學智能、具身智能等方向開展研究布局,形成具有國際影響力的人工智能原創理論體系。”不僅僅是要有基礎理論框架體系,而且強調“原創”。

目前,在AI領域,大部分的基礎理論框架都是由國外的科學家和工程師提出,這不是什么秘密,國內的業界也一直期待什么時候有我們的科學家或者工程師提出的原創性的框架和體系,打破國外的壟斷局面。如今,北京在此方面敢為人先,提出這樣一個任務,有希望早日實現突破。

二是兩個重要內容。《方案》提到“支持創新主體重點突破分布式高效深度學習框架、大模型新型基礎架構、深度超大規模圖計算、超大規模模擬計算等基礎平臺技術。支持數據與知識深度聯合學習、高維空間多模態語義對齊、大規模認知與推理、可控內容生成、高效低成本訓練與推理等關鍵算法研發,著力推動大模型相關技術創新。鼓勵相關技術和算法開源開放。”

這里提到了兩個重要的內容。一個是框架和算法的研發,一個是鼓勵開源。框架和算法,是生態的基礎,比如早期谷歌提出的Tensorflow,到當前比較流行的PyTorch,主要是來自于美國,后來百度提出的飛槳,也逐漸形成了自己的技術生態。這個堪比電腦的操作系統,重要性可見一斑。開源則是一種態度、底氣和實力,目前絕大部分框架都是開源的,包括百度的飛槳。開源社區的共享程度,一直是業界衡量實力的一個重要指標。

再者,《方案》提到“推動國產人工智能芯片實現突破。面向人工智能云端分布式訓練需求,開展通用高算力訓練芯片研發;面向邊緣端應用場景的低功耗需求,研制多模態智能傳感芯片、自主智能決策執行芯片、高能效邊緣端異構智能芯片;面向創新型芯片架構,探索可重構、存算一體、類腦計算、Chiplet 等創新架構路線。”

眾所周知,芯片是人工智能的王者。自從美國對中國芯片方面接連實施限制,我國在芯片方面逐漸獨立自主成為了剛需。前面所說的理論和框架,技術體系都是需要算力做支撐,如果說算力是基礎設施,芯片則是基礎的基礎。《方案》可謂抓住了重點的重點。

3措施領先,眼光超前

說了《方案》,再來談談《措施》。

首先,《措施》提到“算力資源統籌供給”。眾所周知,大模型對算力要求非常高。以ChatGPT為例,ChatGPT3.5光訓練就用了萬級別的A100的卡,這種算力全世界也沒幾家公司具有。除此之外,實現大模型商用,隨著千萬級甚至上億級的高并發,如果沒有足夠的算力完全撐不住,非常容易造成服務不可用。

在這種算力資源非常緊缺的情形下,單打獨斗不行,資源統籌非常有必要。北京市可以發揮非常好的統籌作用,集中全部的算力,合理地分配與調度,實現需求和供給的高效匹配。

其次,《措施》提到“高質量數據要素供給”。數據、算力和算法是人工智能的“三劍客”,缺一不可,數據堪比工業界的“石油”。就語言大模型來說,國外提出的大模型訓練過程中,中文數據是缺乏的,中文的知識也是缺乏的,所以其模型推斷出來的結果在中文方面是有限的。中文數據這方面,中文是母語,我國更有優勢。所以,只要積累到更多的高質量的中文數據和知識,完全可能訓練出比國外大模型更好的中文大模型,這恰好也是我們所需要的。

再者,《措施》提到人工智能的應用落地,主要是政務服務、醫療、科學研究、金融、自動駕駛、城市治理這些領域的示范應用。這些領域都是北京的重點領域和優勢領域,將人工智能在這些領域的應用推廣可謂“強強聯手”,發揮出協同效應。

此外,《措施》提到人工智能的監管創新、網絡安全和數據防護、加強科技倫理的治理。北京此次提出的這些措施比較領先,眼光比較超前。人工智能不僅僅起到正面的積極作用,如果不加管制,其負面效應會逐漸爆發出來,對社會乃至人類造成傷害。

對人工智能的監管和治理,就要早早把人工智能之“惡”關在籠子里。

綜上所述,《方案》和《措施》兩份重磅文件在大模型形成一個新的大爆發,人工智能進入一個新的爆發周期的起點這個重要時刻發布,展示出北京沖刺“AI第一城”的決心和部署,值得期待。

▲5月26日,中關村國家自主創新示范區展示中心的一款全尺寸人形仿生機器人。圖/新華社

4北京在國際人工智能城市排名提升

北京在人工智能方面具有非常好的基礎。

首先是人才,北京聚集了眾多以清華大學、北京大學、中國科學院等國際和國內知名的高校和科研院所。人工智能是一個人才密集型產業。人才優勢非常關鍵。

其次是資金,在長期看好的有利條件下,北京吸引了國內外資金。還有就是政府推動。相互之間形成了巨大的合力。在這些基礎上,北京在人工智能建設方面取得了重大進展。

2022年10月,北京市經濟和信息化局在北京人工智能產業創新發展大會上發布了《2022年北京人工智能產業發展白皮書》。白皮書顯示,北京持續保持人工智能領先優勢。截至2022年10月,北京擁有人工智能核心企業1048家,占全國人工智能企業總量的29%,位列全國第一。

根據白皮書,北京創新“策源地”建設提速。北京人工智能領域核心技術人才超四萬人,占全國的60%。人工智能論文發表量居全國第一。在專利授權數量全球排名前100的機構中,北京總部機構30家。白皮書顯示,北京人工智能支撐能力不斷增強。人工智能算力發展排名全國第一。

白皮書還顯示,北京國家人工智能先導區建設成果顯著。數字人、智能機器人等技術在冬奧會成功落地,彰顯科技冬奧魅力。海淀、朝陽、西城、昌平、通州等區已開始或完成“智慧城市大腦”相關部署,北京已邁向全域場景開放的智慧城市2.0階段。無人出行服務從示范運營邁入商業化試點新階段。2022年度北京市智能工廠和數字化車間名單正式發布,36家智能工廠和47家數字化車間名單出爐,人工智能與智能制造融合創新加速落地。

除此之外,最近,據不完全統計,目前中國10億參數規模以上的大模型已發布79個,14個省市/地區都在開展大模型研發,主要集中在北京和廣東,其中北京38個大模型,廣東20個大模型。中國大模型中,已有半數以上大模型開源,高校/科研機構是開源主力。

在國內,北京長期占據人工智能城市排行榜第一的位置。在國際人工智能城市排名榜上,北京的排名也從2020年的第七到2023年的第五,地位逐漸提升。

可以預見,北京未來將有一個越來越清晰的新名片:AI之城。