2023年618表現如何?市場用“無聲”給出回應。

作為618開創者,京東自2017年以來首次不發聲,而天貓已是第三次。拼多多、蘇寧、抖音、快手、小紅書同樣悄無聲息。

緊接著的6月20日,就是眾所周知的阿里拆分,張勇交棒,馬云直言形勢嚴峻,過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了,應該迅速改掉。

種種跡象背后,巨頭們正渴望新的“零售”模式。

京東這邊,6月26日亦莊大廠官宣換將,原京東國際業務負責人閆小兵,正式回歸,成立創新零售部,整合七鮮、拼拼等業務,向京東集團CEO許冉匯報。閆小兵及團隊重心在于:深入零售線下業務布局,探索創新模式。

阿里也有大動作,在眾所周知的阿里重塑中。帶著“新零售”及“線上線下”標簽的盒馬被相中,預計最快11月IPO。

所以,2023年,新零售還能怎么玩?

七年之后,重估新零售

其實“新零售”不算新詞。2016年云棲大會,馬云第一次提出該概念。其原話說道:未來的十年、二十年,沒有電子商務這一說,只有新零售這一說,也就是說線上線下和物流必須結合在一起,才能誕生真正的新零售。

現在7年過去,其底層邏輯變化并不大,一言以蔽之,打通線上線下。具體體現在三方面。

一是場所新。

古早是線下,上一個時代是線上,而下一個時代則是線上線下的打通。

二是對象新。

過去電商邏輯聚焦線上用戶轉化和復購,如何將“用戶”從互聯網抽離出來,變成一個個“人”。進而運用一套系統打通線上線下,再看轉化、復購,事情或有不同。

三是商品新。

此商品新在于零售鏈條流轉的“新”。從制造到供應鏈,再到宣傳、銷售環節一旦將數據反饋鏈條打通自然能產出新的價值。

而上述一切,都離不開新技術的應用及規模化落地。最近一些物聯網行業的新變化,或許能給出答案。

6000萬個電子價簽落地

就在上個月,沃爾瑪宣布,將把6000萬個電子貨架價簽引入500多家商店中,落地周期為18個月。

沃爾瑪合作方名叫SES-imagotag,是一家1992年成立于法國的電子價簽及解決方案公司。2018年,中國半導體顯示產品龍頭企業京東方對其完成收購。

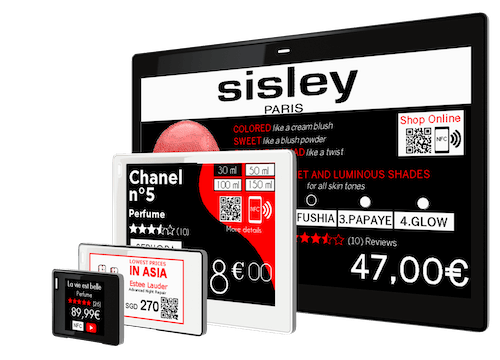

據其官網顯示,SES-imagotag電子價簽尺寸從1.6-12.2英寸不等,采用墨水屏顯示,功耗極低,號稱電池平均使用壽命為13年,對零下25度到40度的溫度范圍均能適應。

一旦接入零售物聯網平臺,通過其VUSION OS,整套系統不止直接解決了過去員工更改標簽的麻煩及錯誤風險,還能上傳數據,可依靠數字化系統,幫助經營者分析各種經營數據。

據稱,價簽上的傳感器甚至可以檢測人們在逛超市過程中在哪里停留了多久。

上述種種目的,自然也不難猜到,一方面可以根據更細微的數據及反饋確立商品定價;另一方面,可幫助商店管理人員改進商店布局、促銷和產品展示,達到商超利益最大化。

電子價簽還能提高電商線上運作效率,當員工掃描線上訂單,產品價簽配有的LED就會閃爍,幫助員工找到正確的產品,縮短揀貨時間。

沃爾瑪從去年就開始同SES-imagotag一起測試相關技術,此番大規模官宣落地,很明顯已然準備充分。一位相關從業者對此表示,對于歐美市場,電子標簽不僅比零售商幾十年來使用的舊紙質模擬系統更環保,博取消費者好感,同時也能幫助超市管理者們了解客觀經營狀況,改變行業游戲規則。

Straits Research報告顯示,到 2030 年,電子貨架標簽市場規模預計將達到37.4億美元,復合年增長率為 16.1%。該報告稱,由于零售業的自動化和數字標簽的價格下降,對電子貨架標簽的需求正在擴大。

僅SES-imagotag一家,其營收就已經達到 6.21 億歐元,服務覆蓋歐洲、亞洲和美洲的全球 350 多家大型零售商,系統云接入設備達40億個。2023年Q1其銷售額為1.59億歐元,較上一年同期增長32%。

無獨有偶,西班牙Dia、意大利Iper 和比利時Intermarche Jurbise 等連鎖超市,也都在使用電子價簽,配合機器學習算法動態調整貨品價格,同時還能避免臨期過期食品的浪費。

電子價簽及背后系統不單單是“電子化”的一種變化。實際上,也代表了線上線下價格的“打通”,告別陷入瓶頸的“線上增長”,走入“線下增長”的一種途徑。

相比國外,中國電子價簽應用市場尚處于初期。根據調研機構洛圖科技(RUNTO)電子紙行業研究數據顯示,2022年第一季度全球電子紙價簽出貨量約為7200萬片,同比增長接近95%,其中,中國市場2022年第一季度的出貨量約為105萬片,同比增長5%。

更直觀的數據對比是,在法國電子價簽滲透率為30%,而中國不超過2%。隨著用工成本上升,消費市場競爭加劇,中國電子價簽市場潛力巨大,相關公司包括漢朔、保資、菁致空間、翰墨等。

商超智能屏刷“抖音”

5月底,零售業巨頭Kroger官宣,正在為全美500家門店配備數字智能屏幕。其目的在于通過動態、交互式媒體和數字營銷來改善店內消費者體驗。

在對外聲明中,Kroger提到,此次合作可以幫助客戶根據自己的喜好、飲食、健康需求、預算和生活方式做出購買決定。對于品牌而言,屏幕為店內零售媒體提供了一條新途徑。與其合作的公司名叫Cooler Screens,起初他們是以冰柜顯示器起家,繼而商用屏幕業務不斷擴展。

傳統冰凍飲料柜門往往是玻璃透明的,Cooler Screens將其做成了一整塊4K高分辨率電子屏幕,把逛超市變成了“刷抖音”。

若將幾個冰柜并列一塊,商超就能獲得一整個大屏,播放廣告所帶來的效果類似電影。

這樣的改變一方面可以將冰柜變成廣告載體,增加商超營收,且當傳感器監測到顧客靠近冰柜,屏幕內容又會變回商品介紹。另一方面,其屏幕背后有傳感器,還能介紹商品并提示消費者貨物庫存。

但這些,仍不足以說明數字智能屏對零售業的價值。

實際上,數字智能屏設備對于商超來說,真正有價值的在于營銷投放驗證迭代。設備呈現廣告后,相關數據又會回傳到數字平臺,便于了解消費者偏好及展示信息對消費決策的影響大小,進而迭代改進。

如此來看,這樣的投放驗證思路又與抖音等電商如出一轍,且創造出前所未有的購物場景。

換而言之,線下高清大屏結合物聯網的系統性“打法”,即是一種“短視頻帶貨”的線下延伸,將屏內價值拓展到線下,也是對新模式新場景的進一步探索。

Cooler Screens在其官網宣傳,公司旗下產品服務技術涉及人工智能、云和邊緣計算、物聯網、數字制冷基礎設施、安全、連接、高科技顯示器、組件和電子產品。

目前,Cooler Screens已與一些頭部零售商展開合作,合作方包括百事、紅牛、可口可樂、Monster、Walgreens、GetGo便利店等。

在近期一次發布會中,Cooler Screens預計到 2024 年初,旗下屏幕每月將覆蓋超過 2 億受眾,未來12-18個月,公司落地的屏幕數量將達到40000個。

但對上述宏愿,也有相關從業者擔心,美國當地數字基建能力在部分邊遠地區并未達到較高水平,這意味著如果想在這些地區便利店落地IoT智能屏幕,未必可行。

對比國外,國內相關領域鮮有玩家將4K屏幕、IoT模塊與數據系統打通,公司們或聚焦顯示,或關注信息系統,商業模式有待進一步開發。

寫在最后

如今回看,無論是智慧屏幕,還是電子價簽,這當中數據與系統為核心驅動,傳感器與電子屏幕各發揮所長,最終將線上線下打通。

表面上,全球消費萎縮似乎已成共識,但從底層看,當下諸多前沿技術都可以為零售業創造新的可能。

人工智能浪潮下,基于深度學習的計算機視覺算法也被更多人關注,有機構預測,到 2025 年,零售業圖像識別軟件的全球市場價值預計將達到37 億美元,復合年增長率為 22%。

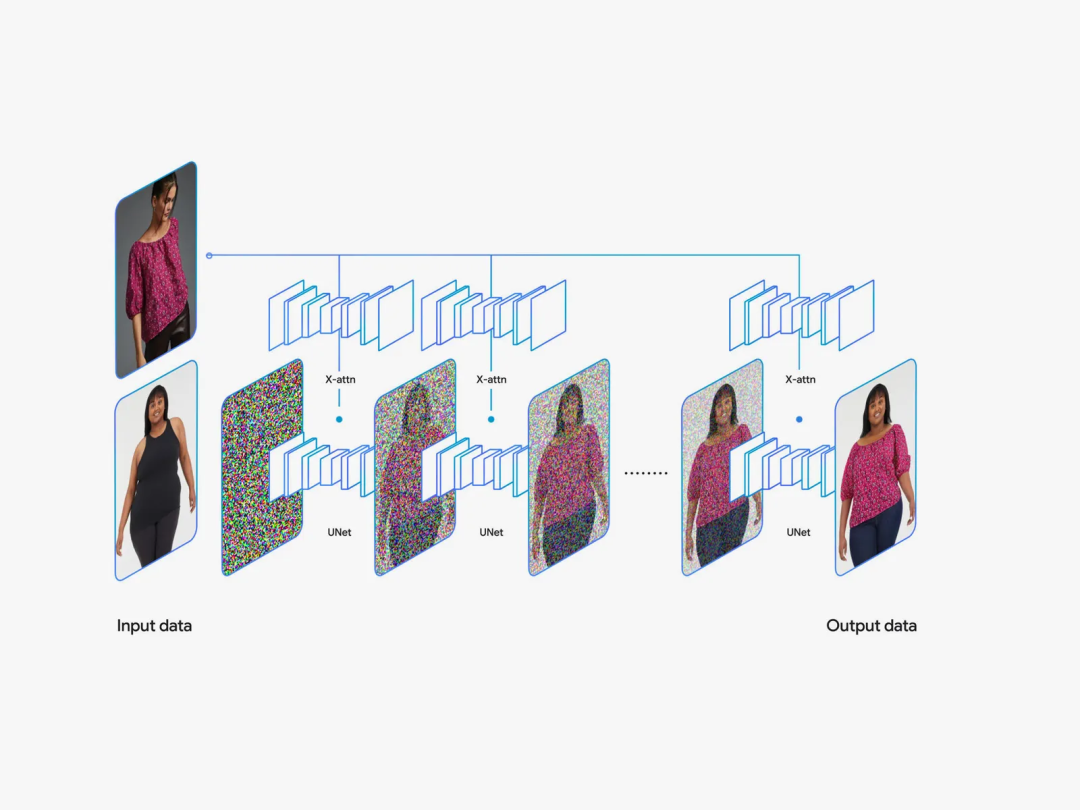

6月初蘋果頭顯Pro Vision的發布,在家“沉浸式”逛店也引發了消費者無盡的聯想。就在6月14日,谷歌發布一個全新的AI工具,名叫虛擬試穿功能(VTO)。該工具基于擴散模型,能夠將一件模特衣服絲滑地穿在當事人身上。當試穿變成點點手機就能完成,那電商模特的價值將被重新定義,大膽設想,「賣家秀」與「買家秀」的鴻溝也許就此填上。

以上種種,仍只是冰山一角。當多數人感慨著“消費升級”結束,也許這只是一種技術驅動商業范式的結束,新的智能浪潮已在暗涌。

它對整個零售業的變革方式可能不同,或摧枯拉朽,或春風化雨,但變化已在進行中。