工業互聯網的概念誕生至今,已經有超過10年的時間。在物聯網、人工智能、大數據等新興技術快速崛起的十多年里,中國工業互聯網產業逐漸探索出了屬于自己的特色路徑,取得了舉世矚目的成就。

工信部最新數據顯示,截止2023年第一季度,我國工業互聯網產業規模已超過1.2萬億元;工業互聯網標識解析體系覆蓋31個省(區、市)和40個行業,服務企業超過了25萬家;形成綜合型、特色型、專業型的多層次工業互聯網平臺體系,重點平臺連接設備超過了8100萬臺(套);工業互聯網已覆蓋45個國民經濟大類、166個中類,覆蓋工業大類的85%以上。

然而,在產業蓬勃發展的背面,卻無可避免的面臨著“人才之困”。據中國工業互聯網研究院總工程師王寶友透露:按照目前人才培養模式計算,到2025年工業互聯網核心產業人才缺口數量將達到254萬人左右。人才的稀缺也帶來了薪酬的水漲船高,業內人士表示:如果是懂工業互聯網或者有相關工作背景的人才,當前在招聘市場比較吃香,薪水可以談到正常水平的1.5倍。

如今,我國工業互聯網人才評價機制尚未建立,人才選用及發展通道缺乏統一的衡量標準,為了破解“人才之困”,亟需建立起科學的技術資格認證和人才評價機制。

新華三集團副總裁、運營管理部總裁兼新華三人才研學中心主任 李濤

在此背景下,近日,新華三集團副總裁、運營管理部總裁兼新華三人才研學中心主任李濤和智次方·物聯網智庫等媒體進行了深入交流,聊了聊工業互聯網專業人才培養現狀與困境,以及新華三工業互聯網人才培養體系建設及實踐成果。

工業互聯網產業呼喚怎樣的人才?

業內在談到工業互聯網時,一個繞不開的話題就是IT(信息技術)/OT(運營技術)融合。

過去,IT和OT之間似乎隔著一條涇渭分明的“界線”——OT難以跟上IT技術、工具、能力日新月異快速迭代的步伐,而IT也不理解OT工業現場紛繁復雜的硬件設備、軟件分類和接口協議。就專業能力來說,搞IT的需要學習計算機科學、軟件開發、網絡和數據管理等方面,而搞OT的則涉及物理工程、自動化控制、機械操作等領域。

而后,隨著工業4.0和工業互聯網等概念的興起,現代工業越來越注重數字化轉型和智能化生產,工廠車間的自動化設備和傳感器產生了越來越多的數據,IT和OT之間,甚至ICT和OT之間的融合成為必然,以期實現工廠內外各環節數據的互聯互通,從而帶來整個生產流程的全面優化。

這種趨勢也對工業互聯網人才提出了新的要求,正如李濤所述:產業需要能將信息技術與運營技術融合使用的“復合型人才”。而現實卻是高校培養人才專業分得比較細,現有人才隊伍技能相對單一,企業往往需要同時雇用信息技術與運營技術人員,用人成本較高。

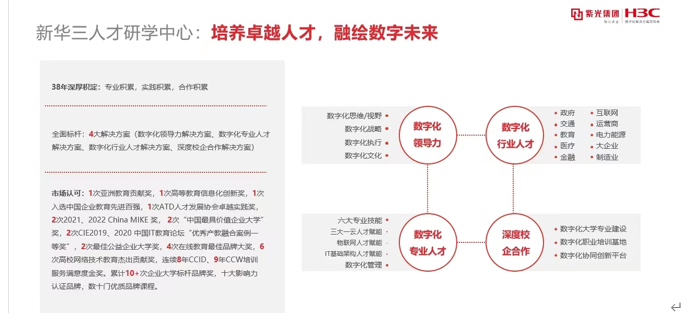

圖 新華三人才研學中心

另一方面,從人才結構的角度來看,李濤認為還有兩類產業人才屬于稀缺資源。

第一類是“頂層設計人才”。企業在進行數字化轉型決策時,往往最關注的是投資回報比。說一千道一萬,即使工業互聯網的概念再花哨,無人工廠的前景再酷炫,如果不能切實地幫助企業提質、降本、增效,則全部都是“空中樓閣”。怎么能確保給企業帶來益處?這離不開工業互聯網架構師的規劃和設計,這個架構師不僅要懂ICT技術,更要懂企業的生產流程,這對人才水平的要求非常之高。

第二類是“人機協同人才”。未來,隨著工廠自動化水平越來越高,機器設備越來越多,重復性勞動崗位越來越少,人機協同型人才將成為“香餑餑”。這類人才能夠熟練操作大量機器設備,與機器協同完成生產,從而幫助工廠提升效率,因此需要具備對人工智能、機器學習、自動化等技術的深刻理解和應用能力。

基于以上分析,我們知道工業互聯網人才短缺是一個長期問題,需要深化工業互聯網產教融合,建設工業互聯網公共實訓基地和高技能人才培養基地,將教育教學與學生實際崗位、工作場景結合起來,培育更多適應新一代制造業需求的高素質創新實踐人才。

實現“人才培養”到“人才輸送”的閉環

對于工業互聯網產業人才培養而言,人才認證體系的建設十分關鍵。通過建立統一的人才認證標準和評價體系——從業者可以明確知道應該提升哪方面的技能和水平;企業也可以更高效的找到符合標準的人才。

過去二十余年,新華三在ICT圈已經形成了非常完善的人才認證體系。具體而言,ICT圈有許多標準化的產品,無論是服務器、儲存還是網絡,每個賽道基本都形成了寡頭壟斷的格局,包括新華三在內的頭部企業往往能吃掉整個行業80%以上的市場份額,所以行業人才的培養也基本上是圍繞著這些巨頭們的產品和解決方案開展的。但工業卻是個隔行如隔山的領域,協議繁多復雜,沒有放之四海而皆準的標準化產品,因此設置人才體系標準更加復雜。

“但即使如此,有些底層的技術還是相通的。” 據李濤介紹,“新華三的工業互聯網人才認證標準體系主要圍繞五個方面展開,第一是連接,第二是平臺,第三是安全,第四是數據,第五是人機協同。”

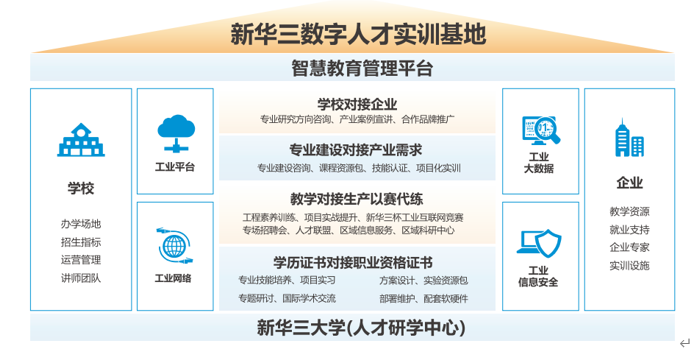

圖 新華三人才實訓基地

基于多年ICT人才培養經驗及對工業互聯網行業發展的深刻理解,新華三積極參與國家相關標準的制定,比如工信部和人社部聯合發布的《國家職業技術技能標準——工業互聯網工程技術人員(2021年版)》,與此同時也推出了自己的工業互聯網認證標準。

2022年12月,新華三聯合蘇州工業職業技術學院,正式成立“新華三工業互聯網學院”。在當日的簽約儀式上,新華三重磅發布工業互聯網認證體系,并推出了《新華三工業互聯網技術》課程。該體系圍繞H3C iConnecting工業互聯網技術戰略,培養在產品使用、方案融合、頂層規劃三大領域,既懂信息化、又懂智能制造技術的雙料人才。認證體系的發布,標志著新華三集團正式建立起完善的工業互聯網人才體系。未來,新華三將以工業互聯網學院為落腳點,聯合新華三人才研學中心共同成立工業互聯網考試平臺聯合開發作戰室,進一步夯實人才培養評價機制。

人才是第一資源,創新是第一動力。早在2021年教育部發布的《職業教育專業目錄(2021年) 》中,就已經明確增設工業互聯網技術工業互聯網應用、工業互聯網工程等4個工業互聯網新專業。當前,國內各大高校也逐漸開始重視工業互聯網人才的培養。然而,學生在學校里能學到的終歸是書本上的理論知識,工業互聯網本身又是非常強調產學研融合的學科,怎么把高校科研轉變為產業動能是十分關鍵的一環。

而像新華三這樣服務過百行百業,了解各個行業業務流程和生產流程的企業,就擔當起了“搭建最后一公里生產工藝環境”,為學生們提供實訓環境的重任。據介紹,依托新華三工業互聯網有限公司的產業優勢,其將幫助更多學生參與開發項目,進入企業實習實訓,實現“人才培養”到“人才輸送”的閉環,構建起良性循環的工業互聯網人才生態,賦能工業互聯網產業的高質量發展,為產業數字化轉型升級提供源源不斷的新血液、新動力。

環境快速迭代,未來任重道遠

產業的變化比所有人想象中都更快一些。2022年11月,美國人工智能公司Open AI推出ChatGPT對話模型,迅速風靡全球并快速迭代,在不到4個月后發布能力更強大的GPT-4,隨后又推出了聯網和第三方應用插件功能,不斷刷新生成式AI帶來的變革。當前,雖然生成式AI在工業制造領域的應用還不成熟,但其改變傳統生產方式、推動制造業未來數字化轉型的趨勢已經勢不可擋——這類新技術無可避免的會對人才市場帶來新的沖擊。

李濤對此評價:“人類能從遠古走到今天,最大的發展在于能站在過去的臺階上,把我們擁有的知識、經驗傳承下來,動物死亡后只能靠基因延續,人類不僅有基因,還有知識的傳承。知識如果不盤活,它的效用是發揮不出來的,而ChatGPT這樣的大模型正好能把海量的知識盤活,以解決人們提出的各種各樣的問題。面對新浪潮的沖擊,新華三首先的態度是積極擁抱,第二則是思考怎么利用這些更先進的技術和工具去更高效的培養人才。”

當然,除了未來的星辰大海,當下最重要的則是要腳踏實地。我們需要認識到,我國在高端制造領域要追趕的路程還很長,如何發揮國家整體實力提升產業人才水平,需要政府、企業和高校共同努力。

“我們希望能為國家輸送更多既懂技術又懂實踐的人才,這是新華三作為企業的社會責任。”李濤感慨的表示,“盡管做的還有很多不足,但我們一直在努力。”