華為蘋果之后,SpaceX放大招!首批6顆直連手機衛星上天!

“如果你能清楚地看到天空,你就可以通過手機進行連接。”2022年8月,當美國移動運營商T-Mobile和馬斯克旗下太空探索公司SpaceX聯合宣布名為“ Coverage Above and Beyond”的計劃時,提出了讓“手機連接無處不在”的愿景。

雙方表示,將通過SpaceX的Starlink低軌道衛星與T-Mobile的地面移動網絡結合,讓手機可以直連衛星,終結地面移動網絡的覆蓋盲區。T-Mobile首席執行官Mike Sievert表示,該服務將于2023年底進入測試階段。

彼時,手機衛星通信還是個新鮮概念,因此雙方的合作在業界引發了廣泛討論。然而,沒過幾天,具有“向上捅破天”北斗短報文功能的華為Mate 50 重磅發布,緊隨其后,蘋果的iPhone 14系列也搭載了類似的衛星緊急通信功能。

兩大巨頭的接連入局和密集宣傳,讓手機衛星通信逐漸成為普羅大眾不再陌生的話題。

與蘋果、華為的迅速動作相比,時隔一年半后,SpaceX和T-Mobile的合作終于在近日迎來關鍵性進展——美國時間1月2日,SpaceX成功發射21顆衛星進入軌道,其中6顆可為現有手機提供衛星直連服務(Direct-To-Cell ),這也是其首批支持移動通信的衛星。預計未來半年內總共要發射大約840顆,之后還會繼續增加。

圖源:SpaceX 官方社交賬號

馬斯克在社交媒體網站X上發帖稱,該服務“將允許在地球上任何地方進行手機連接”,不過他補充說,由于技術限制,“與現有的陸地移動網絡沒有實質性的競爭力”。

按照規劃,SpaceX和運營商將于2024年首先提供衛星短信服務,并在2025年將衛星通信服務擴大至語音通話和網絡數據。

把基站建到天上

優先發布消息卻沒趕上第一波熱潮的SpaceX和T-Mobile看起來像“起了個大早,趕了個晚集”,但同樣還有句話叫“好飯不怕晚”,這是因為SpaceX的方案有自己的獨到之處。

關注過華為衛星通信功能的人應該知道,由于華為直連衛星方案對終端硬件有要求,并不是所有的華為手機都能享受衛星通信,需要特定的搭載衛星通信基帶芯片的天線的機型,因此絕大多數現有4G/5G手機無法實現衛星通信功能。

以華為Mate 60 Pro為例,此前多家機構的拆機視頻發現——該機內置了兩顆專用的衛星通信芯片,一顆是用于衛星通訊的射頻收發芯片,型號為RX6003EQK;另一顆型號HTD1010,疑似為衛星移動通信基帶芯片。其中,RX6003是一款高集成射頻芯片,只需要少量外圍元器件配合,即可實現 S 頻段衛星信號收發和北斗 B1/GPS L1頻段接收功能。同時,納米級天線技術允許Mate 60 Pro將衛星通信天線嵌入到手機內部,并在微小的空間內實現高效的信號接收和發送。

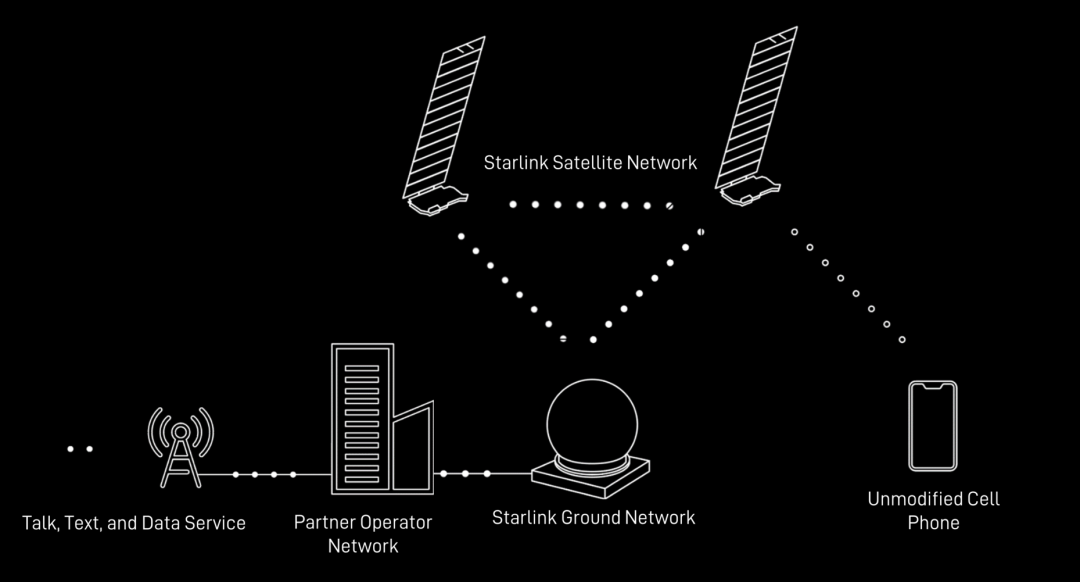

與之相比,星鏈衛星方案則針對現有LTE手機推出手機直連衛星的服務,無需手機硬件改造,能支持4G普通手機提供直連服務,并且與當前大多數智能手機都兼容。

之所以能實現這一點,是因為這些衛星的功能類似太空中的蜂窩基站,并具有先進的 eNodeB 調制解調器,可實現類似于漫游合作伙伴的網絡集成——相當于直接把基站建到天上。原理如下圖所示:

需要強調的是,SpaceX自己沒有IMT頻段,要想提供直連服務,必須借助運營商的頻譜資源在相應國家/地區運營服務。

除了美國的T-Mobile,Starlink 正在與澳大利亞的新加坡電信有限公司(Optus)、瑞士的Salt Mobile SA、加拿大的Rogers Communications Inc.、新西蘭的One New Zealand Group Ltd.、智利和秘魯的Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA以及日本的KDDI Corp.進行合作。

SpaceX 發射了第一顆具有直接連接蜂窩能力的 Starlink 衛星

當然,介紹了這么多并不是為了說明星鏈的衛星通信比華為更牛叉,相反——由于星鏈屬于低軌道衛星,距離地面500公里,華為連接的天通衛星屬于高軌道衛星,距離地面3萬多公里,反而是華為直連衛星的技術難度更高。因為相對于低軌衛星,高軌衛星通信對天線、發射功率要求更高,技術難度更大。

同時,星鏈也不是第一個把基站帶上天的。在世界移動通信大會(MWC2023)上,諾基亞就首次向公眾展示了其準備在月球部署的首個4G通信網絡的Demo,并透露將于2023年內將相關測試設備發往月球。這是人類首次將蜂窩網絡帶上月球。

換言之,單純爭論方案技術的難度和先進性沒有意義,手機衛星通信能否得到大范圍普及,還需要綜合成本、基礎設施、標準、市場等多方面因素——畢竟能笑到最后的才是贏家。

產業格局初顯

衛星通信具有多方面的好處:一方面,衛星通信系統可以提供全球范圍的覆蓋,無論用戶身在何地,都能保持通信連接,這對于偏遠地區、海洋、沙漠等人口稀少或難以覆蓋的區域尤為重要;另一方面,在自然災害或緊急情況下,地面基礎設施可能受到破壞,手機衛星通信可以提供臨時而可靠的通信手段,支持救援和協調工作,確保關鍵信息的傳遞。

市場研究機構ABI Research發布的NTN報告指出,到2030年,全球非地面網絡移動連接數預計將達到1.75億,全球衛星服務的年度市場規模將達到1246億美元。

目前,各大電信公司正在競相爭奪衛星通訊市場,致力于提供連接到普通消費者手機的電話服務。隨著如今SpaceX取得關鍵性進展,整個市場格局初顯,可以簡單概括為兩條技術路徑和多家巨頭爭強。

兩條技術路徑分別為3GPP衛星通信技術和企業專有技術。就當下來看,相對于其他技術陣營,3GPP衛星通信技術在商業上似乎更具競爭力。正如智次方此前撰文所述,對于3GPP陣營的廠商來說,5G NTN作為3GPP支持的技術,將能夠利用蜂窩通信領域標準化產品、組件的大型生態系統,為技術供應商提供在設備間快速擴展和兼容性的機會。同時,也可以有效利用蜂窩通信產業鏈與用戶群,快速擴大天基網絡的用戶群體,從而攤薄天地一體化網絡建設、維護、推廣的成本。

而在入局玩家方面,主要以手機巨頭、衛星運營商、移動運營商等有資金、有資源的玩家為主,各家企業的步伐也并不一致。

華為方面算跑的比較快、比較前的——畢竟當別家還在手機“衛星通信”的時候,華為Mate 60 Pro已經升級為手機“衛星通話”,所用的衛星是中國航天科技集團有限公司五院抓總研制、中國電信運營的天通一號衛星。

從“通信”到“通話”,雖然看起來只有一字之差,但背后涉及的技術難度卻不可同日而語。衛星通話本身并不是什么新技術,甚至可以說技術非常成熟,但是想把這項功能集成在輕薄小巧的民用手機上卻難如登天,要求天線功率大、抗干擾性強。常規版衛星電話為了保證通話質量,都配有一根又大又長的天線,但這顯然不符合現代智能手機的設計美學。如今華為可以實現衛星直連通話,說明華為在天線技術、功耗控制技術等方面一定取得了重要突破。

蘋果方面算走得比較“穩健”——蘋果公司選擇Globalstar公司作為其衛星服務提供商,在iPhone 14系列機型中引入緊急SOS技術,使得用戶可以在沒有Wi-Fi和蜂窩網絡信號的情況下,通過衛星緊急聯系家人和救援人員。在最近的一份文件中,美國證券交易委員會公開披露了Globalstar向馬斯克旗下的SpaceX支付6400萬美元的消息。這筆款項將用于在2023-2025年期間發射衛星,進一步擴展蘋果iPhone系列的SOS衛星服務。

衛星運營商們也不甘落后——2023年4月25日,美國手機直連衛星初創公司AST SpaceMobile宣布打通全球首個天基蜂窩語音通話。2023年6月,AST聯合AT&T在夏威夷使用多個智能手機進行下載速度測試,初步速度達到10.3Mbps,達到4G水平,驗證了天基3GPP技術向地面超過80億部存量手機(unmodified smartphone)提供寬帶通信的服務能力。

2023年7月25日,美國通信衛星運營商Lynk Global發布其基于衛星及存量普通手機雙向語音通信的測試視頻。視頻顯示,通過Lynk現有在軌衛星能夠與普通移動電話進行語音通話。在此之前,Lynk與帕勞最大的移動通信運營商PNCC聯合宣布,開始使用Lynk的衛星向該島國提供手機直連衛星服務。PNCC 是全球首家為其用戶推出 Lynk 手機直連衛星的移動通信運營商。

不可避免的挑戰

雖然目前手機衛星通信正在蓬勃發展,但不可避免地也存在一些風險和隱憂。

標志性事件是高通與銥星終止手機直連衛星項目合作。在今年1月的CES展會上,高通首次發布了Snapdragon Satellite技術,選擇的合作對象是老牌衛星公司銥星(Iridium),宣稱這是全球首個基于衛星的雙向消息通信解決方案,將會為旗艦級智能手機提供更多可能性,尤其是將基于衛星的連接帶到下一代安卓智能旗艦手機中。

后續,業界未等到高通和銥星合作的旗艦手機問世,而是雙方合作終止。銥星公司表示,兩家公司成功開發并展示了這項技術,然而智能手機制造商尚未將該技術納入他們的設備中。手機廠商未選擇專用解決方案,其中一個原因是成本問題——高昂的成本要么需要手機廠商自身承擔,要么需要消費者承擔。

華為Mate 60 Pro“衛星通話”功能的資費問題此前就曾引發諸多爭議,中國電信當時提供了兩套收費標準:第一種收費標準,電信用戶可以開通專屬套餐,每個月的費用是200元,其中包含了200分鐘的通話時長,如果超過200分鐘的話,后續將按照1.6元/分鐘收取,而衛星短信則按照0.4元/條收取。第二種收費標準,電信用戶可以開通衛星通話功能,基礎服務費是10元/月,不包含任何贈送的通話時長。如果后續使用了衛星通話,用多少收多少,國內衛星通話按照10元/分鐘收取,國際衛星通話則按照20元/分鐘收取!顯然,對大多數消費者而言,這個收費并不便宜。

成本之外,還有許多其他挑戰,比如頻譜資源問題——SpaceX和T-Mobile的合作,需要T-Mobile拿出一部分1.9GHz頻段(PCS頻段)來建設衛星網絡。衛星網絡使用的頻段肯定不能與地面4G和5G網絡的頻段相同,否則會產生嚴重干擾。因此,為避免干擾,運營商需單獨為衛星網絡劃出一部分頻段。但這帶來了新問題,頻譜是運營商最寶貴的財富,運營商需再次權衡這個衛星網絡是否值得為之單獨劃出一段頻譜資源。

另外,標準問題也不容忽視——當前的低軌衛星運營商似乎正在創建多個獨立且互不兼容的低軌衛星星座,鑒于適當的軌道數量有限,運行成本高,理想的情況是低地球軌道系統能夠與地面網絡兼容互操作。也就是說,從低軌衛星系統接收的互聯網接入服務應是與通過地面寬帶或移動連接接收的連接類型相同的連接。在地面部分,它應該使用互聯網工程任務組(IETF)、3GPP和其他標準化機構發布的開放標準。

行業媒體IoT Business News去年11月發表的分析認為,SpaceX正在押注開放物聯網標準,衛星通信產業正從專項解決方案向標準化轉變。

總而言之,衛星通信仍然是地面蜂窩網絡連接的補充,但不會對現有蜂窩物聯網市場形成替代。綜合技術、成本、價值、監管、實用性等多方面的因素,“手機直連衛星”并達到與當前地面移動網絡接近的體驗,仍然任重而道遠。

參考資料:

Starlink官網:https://direct.starlink.com/

SpaceX Launches First Direct-to-Cell Starlink Satellites for Service With T-Mobile,Via Satellite

SpaceX Launches First Direct-To-Cellular Capable Starlink Satellites,Mobile Internet

SpaceX launches first set of satellites with direct-to-cell capabilities,REUTERS

《手機直連SpaceX星鏈,顛覆還是炒作?》,網優雇傭軍

《馬斯克蘋果都沒做到!揭秘華為Mate60衛星通話強在哪里?》,物聯網智庫,Sophia

《突發,高通與銥星終止手機直連衛星項目合作,“捅破天”技術路線將走向統一?》,物聯網智庫,趙小飛

文章精選