自2012年至今,國內陸續推出多批國家智慧城市試點名單,目前已有290個城市入選國家智慧城市試點。數據顯示,我國95%的副省級以上城市、83%的地級城市,總計超過500個城市,均在《政府工作報告》或“十三五”規劃中明確提出或正在建設智慧城市。

而關于智慧城市的評定標準在逐步完善,并沒有形成最終結論。究其原因,發展智慧城市,并不是一蹴而就、一勞永逸的,而是不斷更新迭代,沒有“終點”。

隨著信息技術、網絡技術向更多產業擴張滲透,形成了諸多的城市場景。企業服務、智慧社區、交通管理、平安城市、電子政務、數字城管等已逐漸成為智慧城市領域的主要落地場景。

同時,城市各系統間的強關聯,與城市主體、數據、治理間的強關聯,將形成城市經濟的高耦合發展,過程中將誕生新興產業、新的經濟增長點,實現為城市“造血”。

面對多維、融合、持續性的發展要求,智慧城市的建設也應該是長期的、不斷完善的,而不是一次性“交鑰匙”工程。

一方面智慧城市建設要有前瞻性,要有應對技術變革和城市發展的準備;另一方面,技術公司協助智慧城市建設時,應通過智慧城市發展盤活產業,催生城市新的活動力和經濟增長點,為城市實現“造血”。

未來智慧城市建設的技術趨勢主要體現在兩個方面:

一是響應統籌協同智慧城市建設模式要求,統一的智慧城市基礎支撐平臺將成為未來必然需求。GIS(地理信息系統)平臺將是智慧城市基礎支撐平臺的最優底層平臺。一方面,GIS平臺的高兼容性支持智慧城市各類業務應用的開發。另一方面,基于GIS平臺構建城市信息模型(CIM)基礎平臺,進而打造城市數字孿生體,可實現將城市地理空間數據、行業管理數據、公共專題數據、政務服務數據、物聯感知數據和互聯網大數據等城市數據統一化、空間化、高效化管理,支撐城市各類業務的精細化治理。

二是為滿足事先治理的智慧城市治理方式要求,數智融合(大數據與人工智能)是未來智慧城市建設的另一個重要技術趨勢。將城市發展規律的數字化表達與城市信息模型(CIM)、人工智能、云計算、區塊鏈等智能技術融合運用,是實現城市數智融合的基本路徑。其中,城市發展規律是構建人口、用地、交通、產業、公共服務設施、城市應急等推演模擬和智能決策模型的理論基礎,挖掘、掌握城市發展規律的能力在未來縣域智慧城市建設中將顯得尤為重要。

實踐:不治理無智慧城市

如何讓智慧城市大腦更智慧、耳更聰、目更明?顯然,數據治理是必不可少的關鍵組成部分。經過廣泛實踐,億信華辰認為數據治理作為智慧城市的“良心工程”, 是靠日積月累運營出來的,我們可以通過具體案例來論述。

例如在佛山禪城區政數局項目中,利用睿治數據治理平臺根據數據應用的需求,對人口庫、衛計、工商、流管等數據建立質量規則,通過構建模型、配置規則、人工智能識別等方法對數據進行數據核查、數據清洗、數據更新及數據修復,并輸出數據分析報告。通過對教育局自身數據、住建數據、社保數據、公安數據進行了比對和打通,為教育無紙化應用提供了強有力的數據支撐。

在江蘇江陰市大數據中心項目中,利用睿治數據治理平臺建設涵蓋全市各政務部門超17億條數據的大數據治理平臺,成功打通省級數據共享直連鏈路,累計交換數據量達88.37億條,建立超過3000條數據質檢規則。此舉為智慧城市底層建設,建立覆蓋數據全生命周期的數據治理,提供各類數據服務。另外,圍繞市民查詢打印各類證明需求,共享52個資源近190萬條數據,為市民提供全天候、精細化線上政務服務。

在實踐中,各大政務部門緊緊圍繞政務服務“一網通辦”和辦事“只進一扇門”、“最多跑一次”等要求,加強政務信息系統整合共享,建設數據治理體系,推動智慧城市建設,打造政務服務高地。

方案:數據治理最優架構體系

隨著大數據平臺和工業互聯網興起,數據治理平臺主要采用數據中臺技術和微服務架構逐步替代傳統架構、面向大數據的架構,為數據資源中心與外部數據系統提供數據服務。

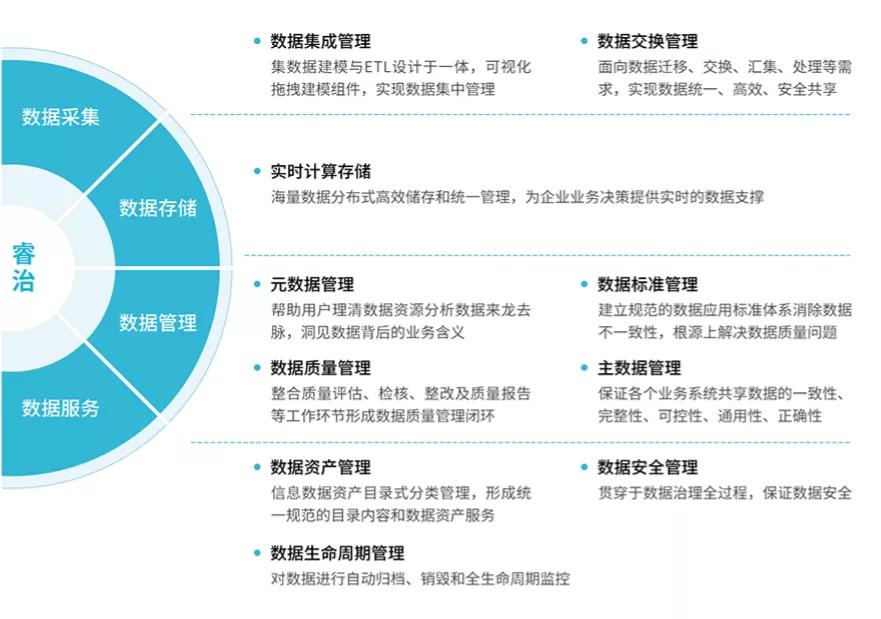

作為數據治理核心玩家,億信華辰憑借大數據領域15年經驗沉淀,積極布局數據治理領域,百余次產品迭代,形成包含數據集成管理、數據交換管理、實時計算存儲、元數據管理、數據標準管理、主數據管理、數據質量管理、數據資產管理、數據生命周期和數據安全管理十大模塊的數據治理產品方案,助力數據標準落地,提升數據質量,實現數據資產化。

值得關注的是,睿治數據治理平臺的十大模塊能根據客戶的個性化需求,可獨立或任意組合使用,快速滿足政府各類不同的數據治理場景,夯實技術基礎,加強數據匯聚融合。在真實的治理過程中,政府可參考各模塊的作用并結合自身特點,以一兩個作用域為切入點,小步迭代,通過收益逐步驅動治理行為的貫徹落地。

對于具體如何推動建設智慧城市,模式并非一成不變,而是在不斷推進變化。

這不難理解。隨著大數據分析、人工智能技術發展及融合,未來城市發展將從數字化向智能化的進行躍遷,多項先進技術都會在智慧城市建設中得到應用,人們將會普惠性地體會到“智慧”帶來的便捷。

“未來曙光城市云將會更加注重以資本為驅動,提升城市發展速度;以技術為手段,驅動城市創新發展;以人才為根本,激活城市發展動力;以項目為抓手,顯現城市發展效果,從而為各地發展智慧城市貢獻自己的力量。