元宇宙,這個詞誕生的意義可能大于一切,大于任何對她的解讀。元宇宙,無疑是顛覆式創新的集大成者,我很希望元宇宙能夠遍地開花,扎扎實實的在各行各業展現她的魅力。于是,我開始了這本以元宇宙為主題的書籍的寫作,和以往不同的是,這次你可以一起加入,方式詳見文末。

《人類簡史》的作者尤瓦爾·赫拉利說過,人類可以成為萬物之王是人類可以通過群體合作完成一些轟轟烈烈的大事,比如說造金字塔和探月;所有大規模的人類活動,都是基于這種群體合作,其他物種如蜜蜂也有群體合作,但不管在合作規模還是在靈活性上,都無法和人類相比。

為什么只有人類可以做到?人類之所以擅長群體合作是因為人進化出一種其他物種沒有的能力,這就是想象力。人類通過這種想象力構造了一種超越客觀現實的虛構現實。國家、民族、貨幣、制度、人權乃至信仰都是人類虛構出來的,虛構這些概念的人包括巫師、宗教領袖、律師、統治者和公司等等。人類生活在包含客觀現實和虛構現實的雙重現實中,其他動物只生活在客觀現實中,這是人類可以統治地球的真正原因。

元宇宙的誕生,讓我們人類有了一個新的共同想象。在大航海時代,我們滑動船槳,開拓未知之地,挖掘全球化的巨大市場。接著,我們開啟了對太空的探索,面向更為壯闊的星辰宇宙,我們開啟更為深遠的征程。現在,元宇宙讓我們看到除了由客觀現實構成的物理世界,還有廣袤的虛擬世界,我們可以用眼睛做夢,又一個激動人心的探索時代正在來臨。

元宇宙是下一代互聯網

元宇宙,這個在科技圈迅速躥紅的詞語,已經有三十年的歷史。元宇宙,英文是Metaverse,最早由美國一位科幻作家尼爾·斯蒂芬森,在他的小說《雪崩》中被提出。這部小說出版于1992年。與斯蒂芬森的其他許多小說一樣,它涵蓋了歷史、語言學、人類學、考古學、宗教、計算機科學、政治、密碼學、模因學和哲學。

在《雪崩》的最初中文譯本(郭澤譯,四川科學技術出版社,2009年版)中,Metaverse被翻譯為“超元域”,書中這么寫道:“他在一個由電腦生成的世界里:電腦將這片天地描繪在他的目鏡中,將聲音送入他的耳機中,用行話講,這個虛構的空間叫做‘超元域’。”

《雪崩》一經出版便引起了巨大反響,并且在美國高科技界一直享有盛譽。《雪崩》這本小說1993年獲得英國科幻小說獎提名,1994年獲得亞瑟C.克拉克獎提名。而且斯蒂芬森憑借這本書,成為了北美廣受歡迎的未來學家,并在藍色起源(Blue Origin)公司和擴增實境(Magic Leap)公司擔任未來學家,足見這本小說的影響力。

關于元宇宙有很多解讀,最言簡意賅的說法,元宇宙就是“下一代互聯網”。

之前我們經歷了兩代互聯網,第一代是計算機互聯網,第二代是移動互聯網,如今互聯網邁入第三代。在第三代互聯網中,包羅萬象。物聯網、區塊鏈、人工智能、增強現實、虛擬現實…統統都涵蓋其中,因此把她們統稱為元宇宙最為合適。元宇宙就是最新科技的綜合體。

在計算機互聯網和移動互聯網時代,雖然我們每個人都擁有數字身份,但是數字身份只是我們現實身份的輔助,離開數字身份,我們可以照常生活。但是在第三代互聯網中,我們逐步進入了數字生存的新狀態,人們處于數字身份和現實身份同等重要,甚至數字身份更加重要的狀態。我們的行為數據,我們創造的各種數字價值,都會關聯到數字身份上,離開了數字身份我們將會寸步難行。

舉個例子,在疫情期間,我們使用健康碼出入各個場所,在某種程度上健康碼就是由我們的行程軌跡形成的數字身份認證,失去“綠碼”可以說是步履維艱。通過健康碼,我們可以快速建立信任,確認對方沒有去過高風險區域。這是第三代互聯網的另一個特征,在信息的基礎上增加了價值維度。之前互不相識的兩個人,可以通過數字身份快速建立信任和社交關系,實現低成本、遠距離、實時性的互相協作。

看到這里,你可能會問:既然元宇宙在上世紀九十年代就被提出,為什么直到最近,元宇宙才開始盛行呢?

元宇宙也曾經歷寒冬

在誕生以來的三十年中,人們從未停止對元宇宙的探索。在這個過程中,元宇宙經歷過一次涅槃重生。正如Metaverse最初的中文翻譯“超元域”逐漸淡出視野,“元宇宙”接力傳承一樣,Metaverse正在以新的姿態卷土重來。

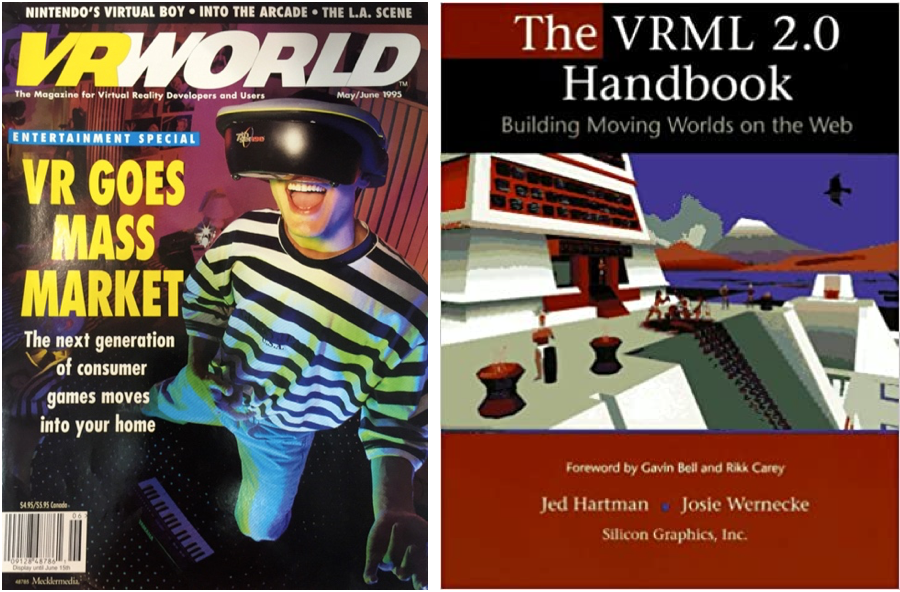

國外對元宇宙的討論較早,最早的相關討論為1995年發表在《新科學人》期刊上的論文“如何構建元宇宙”。同時在1990年代初期,未來學家和企業聯合創建了VRML,這是一種虛擬現實建模語言,承諾將3D圖形和虛擬世界帶入網絡,預示著元宇宙的曙光。但是它卻沒有成功。

在1990年代初期,科學家和工程師們預判虛擬現實VR將會提供可視化數據的新方法,成為與計算機交互的新界面。1993年末,軟件工程師馬克·佩斯和安東尼·帕瑞斯創建了一個3D網絡瀏覽器的雛形。隨后VRML這個術語被提出,全稱是虛擬現實建模語言。VRML試圖通過互聯網動態鏈接到虛擬的3D世界,創建人們想象中的元宇宙,人們可以在這個世界中自由的聊天、交易、學習和購物。

起初VRML僅支持3D靜態對象,隨著時間的推移,VRML逐漸支持頭像化身、動畫和多媒體對象,并且得到了微軟、網景、硅谷圖形公司等數十家企業的支持,一時之間風光無二。

VRML為什么沒有被廣泛應用?雖然VRML 2.0版本成為了ISO國際標準,但是到了1997年人們對VRML的興趣開始減弱,因為3D在線的世界并沒有人們預測的那么實用。美國科技媒體分析認為,VRML未能達到預期,是由于受到帶寬、硬件的限制,并且缺乏應用程序生態。那時計算機速度太慢,無法運行復雜的VRML,而且撥號帶寬有限,網站的加載時間令人撓頭。因此主流瀏覽器從未集成對VRML的支持,用戶必須以來第三方插件或者客戶端才能使用,加之VR虛擬現實頭顯既貴又不實用,沒人愿意佩戴,更別提出現殺手級應用。隨著VRML淡出視野,人們普遍對元宇宙有些失望,甚至有媒體預言元宇宙可能永遠不會出現。

產業元宇宙的序曲開啟

人類對于元宇宙的探索,起始于Metaverse概念誕生之前。在這個歷程中,有很多值得記住的年份和名字。

1926年,尼古拉·特斯拉構思了一個無線連接的世界。在他的設想中,地球將轉化為巨大的大腦,而實現這一目標的設備將比電話更加簡單,體積也足夠小,可以輕松放入口袋。1945年,范內瓦爾·布什描述了Memex,這是一個基于微縮膠卷存儲的“個人圖書館”,可以存儲各種書籍和文獻,并且相互索引。20年后,“超文本”這個概念誕生。1964年,馬歇爾·麥克盧漢提出將互聯城市作為一個完整的信息系統。1966年,卡爾·斯坦布赫預言計算機將被融入到幾乎全部的工業機器與產品中。1992年,尼爾·斯蒂芬森在科幻小說《雪崩》中,構建了一個新世界,叫做Metaverse。一個脫胎于現實世界、又與現實世界平行、且始終在線的新世界在迭代中正慢慢顯露出來。1999年,凱文·阿斯頓創造了“物聯網”一詞,用來描述射頻識別技術在供應鏈中的應用……

2021年,可能將被回憶為元宇宙走進現實的元年。2021年3月,沙盒游戲平臺Roblox作為第一個將“Metaverse”概念寫進招股說明書的公司,成功登陸紐交所,上市首日市值突破400億美元,引爆了科技和資本圈,元宇宙才又重回大眾視野。

Metaverse的前綴“meta”有超越的意思、元的意思,翻譯成超元域和元宇宙都合理,但后者能讓所有人瞬間認識到這件事情是創造平行世界,是宇宙尺度的事情,有可能包羅萬象。

隨著微軟、英偉達、波音等公司紛紛入手布局元宇宙,人們逐漸意識到元宇宙的內涵仍在不斷演進。元宇宙不是單純的虛擬世界,她與物理世界也不是相互割裂,而是交匯融合。現實與虛擬的共存共榮,是元宇宙的存在模式,她正在解決如何將人的各種身份、現實世界中的各種事物,與虛擬世界進行融合。元宇宙最終會達到虛實相生的狀態。虛擬世界與現實世界一開始存在邊界,但兩者的邊界會變得越來越模糊,最終變成一個硬幣的兩面,相互依存。

元宇宙的價值并不是讓我們脫離現實,沉迷虛擬世界,元宇宙需要為實體經濟服務,為制造業服務,為各種傳統行業的數字化轉型服務。因此我們需要推進產業元宇宙,通過構建和真實世界完全打通的虛擬空間,為真實世界提供更好的數字化支持。未來我們將不再區分傳統企業和創新企業,因為所有企業都會是數字化企業。

本書將采用5W2H分析法,解讀產業元宇宙即將給我們帶來的全面、深度的變革,以及變革過程中產生的疑問:

Why→我們為什么需要產業元宇宙?(參見第1章)

What→什么是產業元宇宙?產業元宇宙的兩個重要屬性:安全與零碳(參見第2章、第6章、第7章)

When→產業元宇宙何時到來?(參見第3章)

How→產業元宇宙如何構建?關鍵技術有哪些?(參見第4章、第5章)

Where→各行各業如何應用產業元宇宙?(參見第8章)

How→如何通過產業元宇宙獲利?(參見第9章)

Who→誰在做產業元宇宙?(參見第10章)