RedCap在5G物聯網場景中的地位毋庸置疑,但在筆者看來,其商用的過程要從一個長遠的角度來看,因為在未來數年中,RedCap的商用面臨巨大挑戰。

根據3GPP的計劃,今年6月,5G最新版標準R17將凍結,對于物聯網從業者來說,RedCap是業界最關注的領域之一,這是3GPP為了使5G網絡能夠賦能大量中低性能物聯網場景,專門推出的“低配版”5G。

去年年底,5G Advanced首個版本R18主要演進方向研究課題塵埃落定,RedCap的持續增強成為其中重點方向之一,可見RedCap在5G物聯網場景中的地位之重。業界對RedCap抱有很高期望,但在筆者看來,其商用的過程要從一個長遠的角度來看,因為在未來數年中,RedCap的商用面臨巨大挑戰。

補齊5G網絡能力的中間地帶:RedCap是蜂窩物聯網又一重要演進

RedCap全稱是ReducedCapability,即“降低能力”,是在5G R17階段確定的專門方向,相對于eMBB和uRLLC,它可以說是輕量級的5G,但相比NB-IoT這類低功耗廣域網,其性能高一些。已經凍結并開始商用的5G R16標準對eMBB、uRLLC和mMTC都有完善的標準,但對于處于這三者的“中間地帶”則沒有相應的技術標準,使5G網絡能力并不能完全覆蓋所有無線場景,而RedCap則補齊了這一“中間地帶”,因此對5G標準和能力的完善意義重大。

在3GPP R17研究方向的討論中,各廠商代表就提出了RedCap的研究意向,在這些討論中形成的共識中提出:

5G的一個重要目標是實現工業場景互聯互通,在工業環境中場景非常復雜,就傳感設來說,包括壓力傳感器、濕度傳感器、溫度傳感器、運動傳感器、加速度計等,未來希望將這些傳感器連接到5G接入網和核心網絡。3GPP的多個技術研究和規范中都描述過大規模工業無線傳感網絡(IWSN)的用例和需求,這類用例中不僅包括要求較高的uRLLC服務,還包括設備外形和尺寸較小的相對低端服務,這類服務需要完全無線形態實現無人維護,電池壽命能達到數年的程度。綜合來看,這些用例的要求高于LPWAN(如NB-IoT),但低于uRLCC和eMBB。另外,在智慧城市領域,一些用例也有類似的需求,比如一些監控場景;在可穿戴設備場景,包括智能手表、智能手環、健康類設備和醫療監測相關設備一般都需要較小的尺寸,需要在滿足通信需求的前提下縮小終端尺寸。

諸如此類場景,在此前5G R16版本標準中并未考慮,而未來5G若要支持這些場景,就必須提出新的課題,對于各類用例都有一些明確要求。其中,通用性要求包括:

設備復雜性:與R15和R16定義的eMBB和uRLLC高要求設備相比,新設備類型的主要的要求是降低設備成本和復雜性,工業互聯網場景尤其明顯

設備尺寸:大多數用例都有此要求,新的標準要允許設備設計具有緊湊的外形

部署:系統應支持在FR1/FR2所有頻段上實現FDD和TDD的功能部署

具體應用場景的要求包括:

工業無線傳感網:3GPP TR 22.832和TS 22.104規范文檔中對參考用例和要求進行描述,包括通信服務可靠性為99.99%,端到端時延小于100毫秒,參考帶寬速率小于2 Mbps,并且設備大部分是靜止的,電池至少能用幾年。當然,對于安全類相關傳感器,延遲要求達到5-10毫秒。

智慧城市視頻監控:正如3GPP TR 22.804中所述,一些性價比較高的視頻場景要求的帶寬為2-4Mbps,時延小于500毫秒,可靠性在99%-99.9%之間;高一級的視頻則需要7.5-25 Mbps的帶寬。當然,此類場景的業務模式以上行傳輸為主。

可穿戴設備:智能可穿戴應用的參考帶寬為下行5-50Mbps,上行為2-5Mbps,峰值速率下行最高150Mbps、上行最高50Mbps,設備的電池應能使用數天(最多1-2周)。

根據3GPP文檔的定義,針對這些場景的研究方向是:

減少終端接收和發射天線;

減少終端帶寬,在Sub 6GHz頻段下其最大帶寬為20MHz;

FDD半雙工;

減少終端處理時間和終端處理復雜度

從3GPP的技術文檔描述中,可以看出RedCap在很大程度上與現有LTE在物聯網方面有很多類似的性能,因此可以用于當前LTE所賦能的不少場景。

為了推動RedCap的演進,R18確定了RedCap增強的課題,而其主要方向包括:

基于Rel17的評估方法,研究進一步降低用戶終端復雜度的技術,聚焦于在Sub 6GHz頻段降低終端帶寬至5MHz,以及降低終端的峰值速率。

研究降低功耗的技術,包括eDRX增強,支持更低的終端功率等級。

筆者翻閱了去年3GPP第94次全會針對RedCap討論的文檔,發現大部分參與討論的廠商都提到RedCap的增強應該覆蓋LTE Cat.1和Cat.1 bis,但不應該與低功耗廣域網形成重疊,這一提議最終形成共識,可以說未來R18版本的RedCap將會對4G LTE形成全面替代。

RedCap全面商用面臨很多挑戰,需立足長遠

可以說,RedCap將開啟4G物聯網向5G的遷移之路,在未來4G和5G代際升級中將發揮重大作用。雖然RedCap對用戶提供的服務能力與4G類似,但從網絡和設備整體性能來看,RedCap在5G時代有明顯的優勢,主要表現在:RedCap是原生的5G NR技術,包含了所有關鍵的NR構建要素,如波束成形、網絡能效等;RedCap的設備支持NR載波上的共存,該NR載波可配置為針對eMBB或uRLLC通信性能進行優化。

這一優勢對于很多場景非常重要,如工業4.0的場景,在這一全自動化工廠的場景下,擁有大量高性能傳感器和中低端傳感器,因此需要同時支持時間敏感型通信和時延不敏感的通信,而5G網絡可統一配置和優化,確保時間敏感通信的性能,同時保證低端傳感器設備仍然有效地操作。

然而,技術上的優勢不一定能夠在短期內轉化為商用的優勢,雖然RedCap首個版本將于今年6月份凍結,但在物聯網市場大范圍的應用還面臨著很多挑戰,其最大的挑戰來自于當前的4G。

首先,從成本方面看,預計未來數年內RedCap成本依然高于4G

隨著R17的凍結,RedCap將迎來首個完整的標準版本,考慮到從標準確定到商用產品發布需要近2年時間,預估2024年將形成商用芯片和模組,并開啟一些場景的應用;R18標準將于2023年底凍結,預計2025年后支持R18的商用終端才會投入市場。

雖然RedCap相對于高性能5G終端將實現成本大幅下降,但與成熟的4G終端相比,初期商用的成本依然會居高不下。當前,Cat.4模組最低成本已達到70元左右,Cat.1模組成本也下探至40元以內,不過,4G物聯網模組成本到這一水平,是經歷了多年時間,且達到億級以上的出貨量才實現的。RedCap成本的下降,也必然需要經歷時間和出貨量的考驗,在一定規模下才可能實現前期沉沒成本和固定成本攤銷。

由于面對的是相對低價值的物聯網場景,RedCap應用領域對于成本敏感性較高,這將在很大程度上阻礙RedCap的應用推廣。

其次,從網絡覆蓋看,近年內無法形成如4G廣度和深度支持

RedCap的大范圍應用,也依賴于5G網絡的大范圍覆蓋,然而,在RedCap正式商用的節點,5G網絡覆蓋是否能夠提供無處不在的支持?

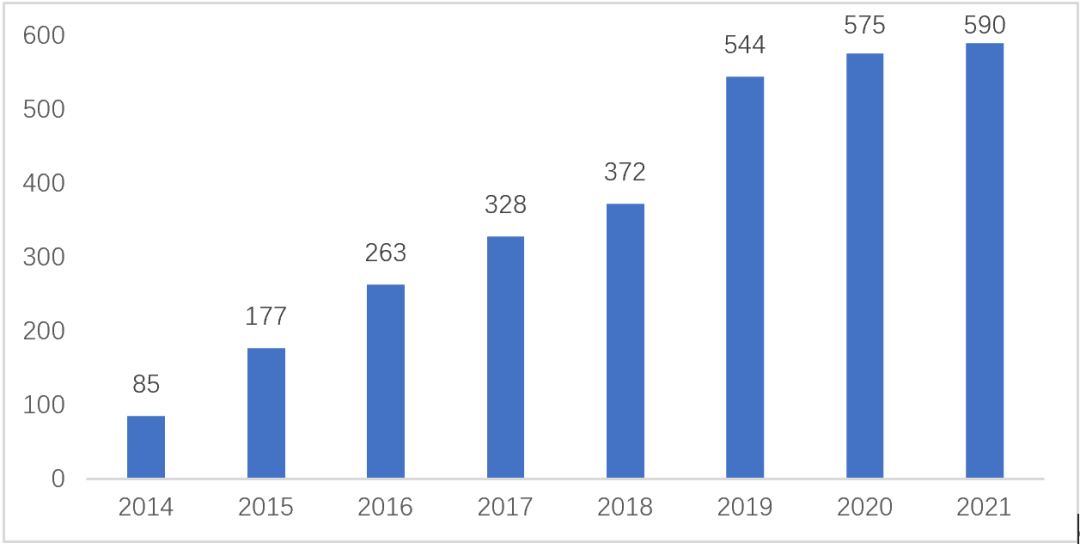

當前,隨著2G/3G退網深入人心,4G連接已成為蜂窩物聯網的發展主力,尤其是Cat.1連接增速最快,而這在一定程度上依賴完善的4G網絡。眾所周知,我國已建成全球規模最大的4G網絡,根據工信部數據,截至2021年底,我國已建成并開通了590萬4G基站,占基站總數近60%,即使是偏遠地區和農村地區,也實現了4G的覆蓋。

中國4G基站數量(單位:萬)

當前,雖然我國已建成并開通5G基站超過140萬個,根據《“十四五”信息通信行業發展規劃》,到2025年每萬人擁有5G基站數量為26個,即基站總數將達到364萬個。由于5G基站覆蓋距離相對4G小很多,因此這一規模與當前4G相比,其覆蓋廣度和深度不如4G,在很多物聯網場景中,用戶可能會選擇4G終端。

再次,從終端周期來看,物聯網的長周期特性使得未來存量替換難度較大

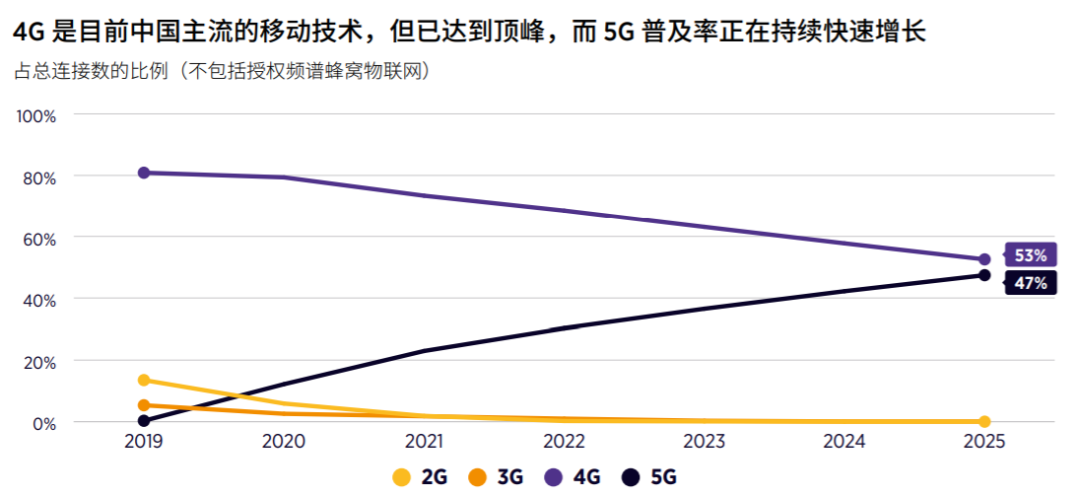

近日,GSMA發布的《移動經濟發展報告》中預測,到2025年中國的4G連接數依然占據總連接的53%,而這一數據并不包括物聯網連接,主要是智能手機。

根據Counterpoint Research的數據,智能手機更換周期達到31個月,在當前5G占據智能手機出貨量大部分份額的情況下,未來2-3年5G智能手機用戶實現大規模增長。但是,物聯網終端更新周期較長,尤其是一些無人值守的場景下,很多達到了10年以上的生命周期。

截至2021年底,我國蜂窩物聯網連接數達到13.99億,而這一規模的終端中大部分為2G終端。隨著2G/3G的退網,未來幾年蜂窩物聯網終端主要通過4G和NB-IoT接入網絡,尤其是Cat.1近年來實現較快增長。GSMA預計到2025年國內蜂窩物聯網連接數將達到22.9億。若屆時能夠達到這一規模,筆者預計新增的連接中Cat.1和NB-IoT占據份額最高,4G其他制式其次。NB-IoT已納入5G,且與RedCap不形成交叉,Cat.1和4G其他制式的終端由于還在生命周期內,在數年內無法升級至RedCap,RedCap很難實現對存量終端的替代。

最后,4G退網更是遙遙無期,RedCap還需從長計議

2G網絡商用已有20年歷史,2020年工信部25號文正式提出了2G退網,然而何時能夠完全關閉2G網絡還不確定。4G商用僅8年多時間,目前是最主流也是非常成功的移動通信網絡,正處于“當打之年”,預計在2030年之前依然發揮著重要作用。對于未來4G的退網,未來數年中預計不會形成共識。

回顧過去幾年,Cat.1加速發展始于2020年,而這一年2G/3G退網形成了共識且進入了實質性階段,工信部發布的25號文正式從官方角度提出了退網,給了業界明確的預期。與此相類似,未來4G退網政策明確后,RedCap預計會迎來加速式增長。

2009年,隨著3GPP R8標準的凍結,Cat.1首個標準問世,在隨后的R13標準中又進一步提出了Cat.1bis,經過多年的努力,Cat.1終于成為蜂窩物聯網的一大主力,這一過程超過了10年。而RedCap標準的凍結,或許可以看作是一個提前的技術標準儲備,給業界提供一條推進蜂窩物聯網發展的長遠路徑,讓業界可以提前規劃并漸進式培養這一生態,在若干年后面臨4G退網時能夠快速切換。