最近幾年,由于 SpaceX 強大的營銷能力,以及不斷向近地軌道發射“星鏈”衛星的行動,讓各國對于衛星通信的關注度日益增加,這個領域里的競爭也日趨激烈。

僅去年一整年,全球就進行了航天發射活動144次,向太空送入1816個航天器。其中,近地軌道就有1777個。

而我國作為航天大國和強國,雖然衛星互聯網產業應用起步較晚,但自然也不會錯過這個面向未來的通信“黑科技”。

在國務院印發的《“十四五”數字經濟發展規劃》中,就提出要建設高速泛在、天地一體、云網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數字信息基礎設施,還要積極穩妥推進空間信息基礎設施演進升級,加快布局衛星通信網絡等,推動衛星互聯網建設。

這里就不得不提到武漢這座城市,雖然曾經因為疫情按下了“暫停鍵”,但是武漢的航天產業卻按下了“快進鍵”。

繼光谷、車谷、網谷后,武漢又迎來“星谷”

3月16日,武漢市政府發布《關于加快推進我市航天產業發展的實施意見》,提出推動火箭、衛星和空間飛行器制造,鼓勵衛星互聯網、天基物聯網等發展。該《意見》將從4月10日起施行,有效期3年。

除此之外,《意見》還提出了具體的發展目標:

到2025年時,以新一代航天發射及應用為核心,打造航天運載火箭及發射服務、衛星平臺及載荷、空間信息應用服務、航天地面設備及制造等四大主導產業,帶動武漢市航天產業規模達到千億元級,建成國內一流的航天產業發展先行區。

到2030年時,輻射帶動自主可控信息技術、航天云制造、航天增材制造、航天新材料等基礎產業,以及空間大數據、智慧城市系統等延伸產業發展,形成主導引領、基礎夯實、配套完善的新型航天產業生態,深度參與全球商業航天發展,爭創具有全球影響力的商業航天產業基地。

圍繞著“中國航天第三極”的發展目標,武漢采取了一系列的措施:

在資金方面,武漢對于本地配套率10%以上的高軌衛星、低軌衛星以及空間飛行器,按照不超過項目實際投入的10%分別給予最高1500萬元資金支持;對于本地配套率30%以上的高軌衛星、低軌衛星以及空間飛行器,按照不超過項目實際投入的20%分別給予最高5000萬元資金支持。

在政策方面,鼓勵企事業單位面向航天產業創新需求,圍繞技術測試認證、真實性檢驗、仿真實驗、空間環境建模等建設中小企業服務、科技成果轉化及其他類型公共服務平臺;支持龍頭企業在武漢發展,重點引進一批航天新材料、高端零部件、地面設備等高附加值配套企業。

在產業方面,支持“北斗+”空間信息應用,鼓勵衛星互聯網、天基物聯網、空間信息云、導航與位置服務等產業發展;支持圍繞航天育種、航天智能制造、航天新材料、航天新能源、航天應用服務等,打造一批示范效應好、帶動作用強的產業園區;鼓勵在武漢市開展運載火箭的總裝集成,帶動新能源、新材料、高端零部件等基礎產業發展。

武漢國家級航天產業基地火箭產業園

在人才方面,強化人才支撐,充分發揮武漢市空天信息領域眾多院士的“頭雁”作用,組建航天產業專家咨詢委員會,指導武漢航天產業發展;依托武漢大學、華中科技大學等高校,建立校企合作培養模式,加大本地人才培養力度;精準引進行業領軍人才和創新團隊,支持高層次人才申報國家、省、市重大人才工程項目,根據入選人才層次分別給予相應的資金支持。

布局天基通信,“虹云”、“行云”兩工程落地

通常來說,衛星應用的三大領域包括遙感、導航和通信。多年以來,武漢在遙感、北斗導航等技術方面,已經接近或達到了國際領先水平,但在衛星通信領域略有欠缺。

而在武漢國家航天產業基地落地的“虹云”、“行云”兩大通信衛星項目,一定程度上能補齊武漢在通信衛星領域的短板。據介紹,“行云”、“虹云”工程會分別建設天基物聯網系統、天基互聯網系統,可統稱為“天基通信”。

在2020年舉辦的第六屆商業航天高峰論壇上,中國航天科工集團表示,計劃在2023年前初步完成行云工程建設,2025年形成“設計-制造-運營-應用-服務”五位一體的天基物聯網產業生態,為全球用戶提供低成本、高質量的天基物聯網應用解決方案。

去年,在武漢開幕的第七屆中國(國際)商業航天高峰論壇上,中國航天科工集團再次表示,行云工程進展順利,預計在2022年實現小規模組網。

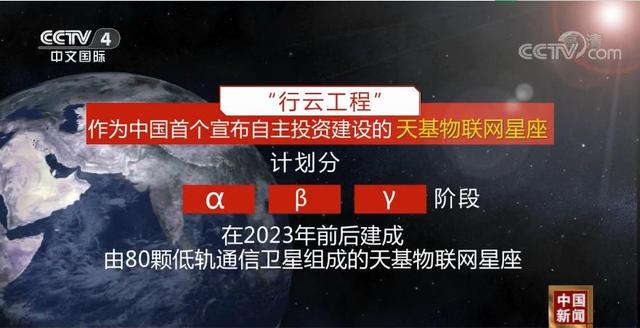

據悉,“行云工程”由80顆低軌通信衛星組成,是我國首個自主投資建設的天基物聯網星座,計劃分α、β、γ三個階段逐步建設系統。

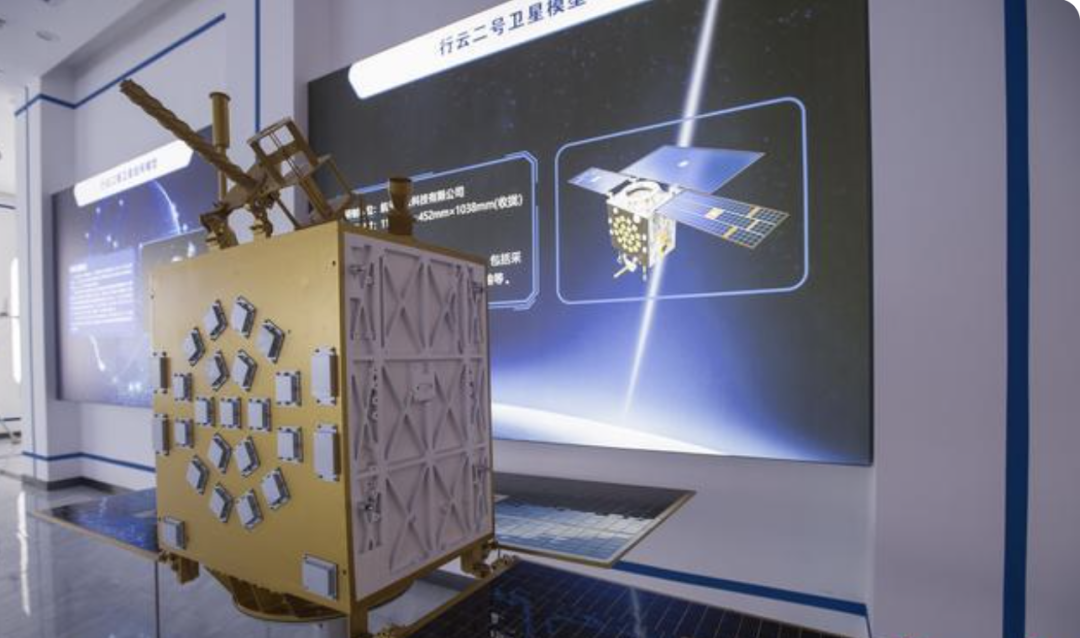

該項目α階段發射兩顆“行云二號”衛星的任務已完成,在軌一年多來,成功驗證了多項關鍵核心技術,并在多個行業領域開展了應用測試及試點示范應用:

這兩顆衛星首次實現了我國低軌衛星星間激光通信,打通了物聯網衛星之間空間信息傳輸的瓶頸制約,同時,還首次采用星載數字多波束通信載荷,通過自主創新的先進通信協議,實現了單顆衛星每小時服務25萬個應用終端的海量短數據接入。

目前,工程第二階段的首批6顆衛星的桌面聯試聯調工作正在進行,計劃在今年完成第二階段共12顆衛星的發射任務。

據工程相關負責人介紹,當第二階段建設完成后,中國及中國周邊區域可以達到平均每30分鐘就有一次衛星過頂、提供一次衛星通信服務的能力。系統就能實現小規模組網,將形成面向南北緯目標區域的穩定業務運營能力,具備為用戶提供較為完整的天基物聯網系列產品和系統解決方案能力,也能夠在國內重點城市及“一帶一路”沿線國家,規模化推廣包括集裝箱、海洋、地災、氣象、環保、電力、農業、應急、物流、水利等在內的10多個重點行業的應用,實現行云衛星系統從“試用”到“實用”的跨越。

未來,在第三階段建成后,“行云”工程將完成由百余顆低軌通信衛星組成的天基物聯網星座,實現全球范圍內的萬物互聯。

此外,在地面上,除了提供物聯網服務需要有的管理系統、數據處理平臺、業務平臺之外,天基物聯網還需要有地面通信管理系統、站網資源任務適配系統、通信模組授權管理系統等的進一步配合。同時,和傳統物聯網相似,天基物聯網也會逐漸形成“模組產品、天線產品、應用終端產品、行業應用解決方案”的體系和模式。

寫在最后

對于生活在城市區域的普通用戶來說,衛星互聯網、衛星物聯網的意義或許不大,但是在海洋船舶、集裝箱、工程機械、地災監測、氣象預報、應急救援、交通物流、石油采運等場景,卻有較強的聯網需求,需要有大量的網絡覆蓋。但傳統地面上的移動通信服務很難覆蓋到這些場景,這個時候,就需要通過衛星互聯網來進行補充。

在2020年發布的5G標準R16中,就有衛星互聯網相關的技術文檔被納入其中。同時,6G的相關工作已經將衛星互聯網納入其中,作為構建空天地一體化通信網絡的重要組成部分,將在5G和6G等傳統的地面移動通信網絡中與衛星互聯網進行平滑切換,實現真正的“全球通”。