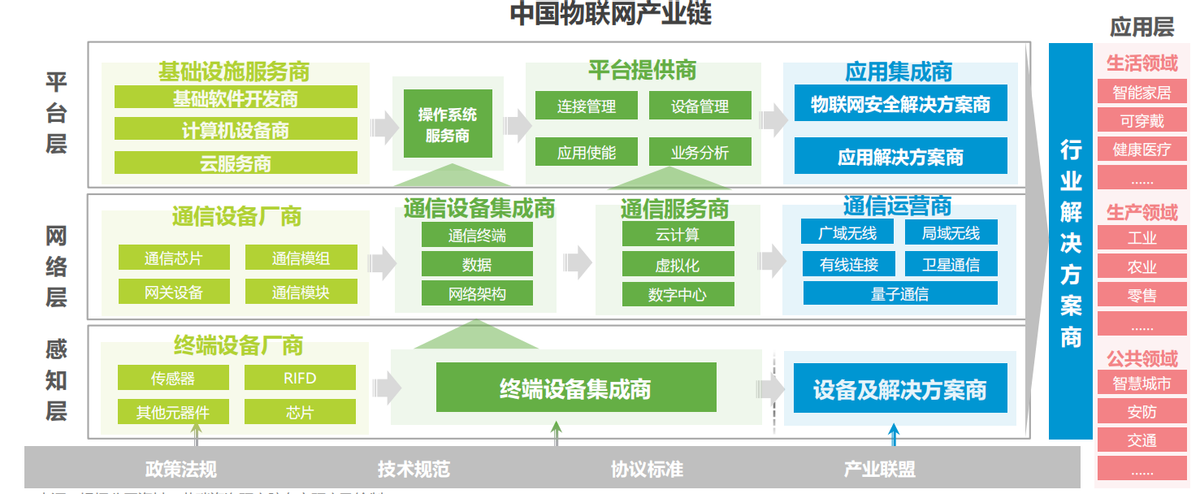

一、中國物聯網產業鏈

物聯網網絡架構由感知層、網絡層、平臺層和應用層組成。感知層實現對物理世界的智能感知識別、信息采集處理和自動控制,并通過通信模塊將物理實體連接到網絡層和應用層。網絡層主要實現信息的傳遞、路由和控制,包括延伸網、接入網和核心網,網絡層依托公眾電信網和互聯網,也可以依托行業專用通信網絡。平臺層包括軟件、全棧性能管理、開發者工具、分析工具、傳感器分布網絡、網絡連接、信息安全、開源平臺。應用層包括應用基礎設施/中間件和各種物聯網應用。應用基礎設施/中間件為物聯網應用提供信息處理、計算等通用基礎服務設施、能力及資源調用接口,以此為基礎實現物聯網在眾多領域的各種應用。

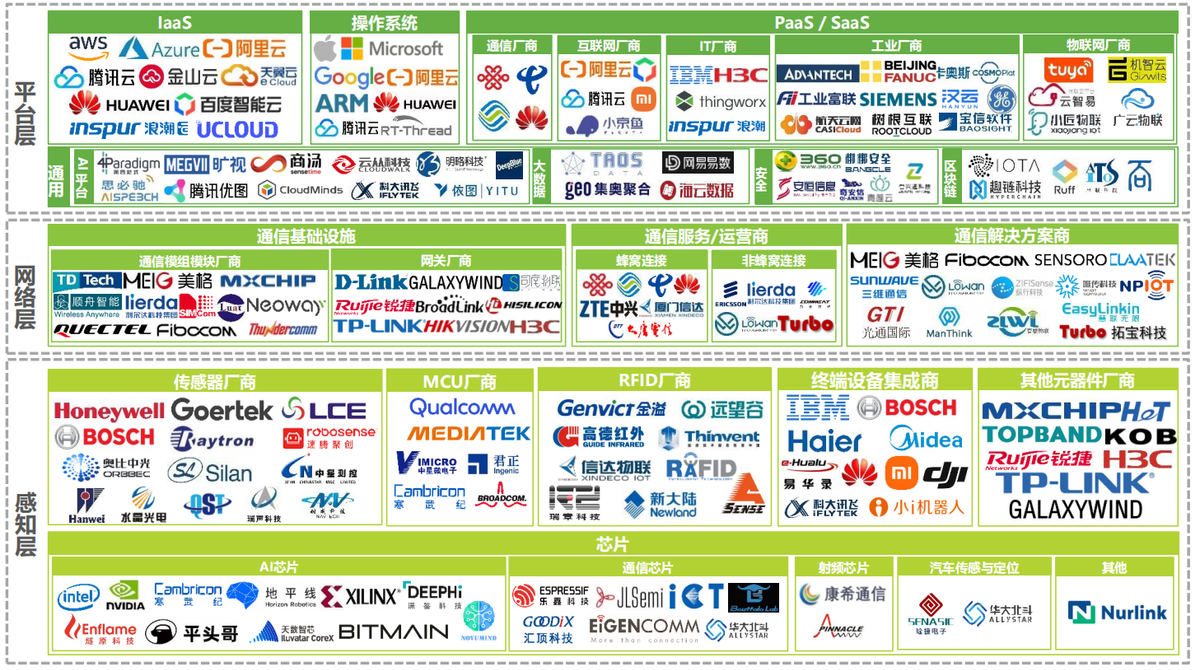

二、中國物聯網產業鏈圖譜

參與者眾多,角色界限開始模糊,平臺層玩家數量顯著增多

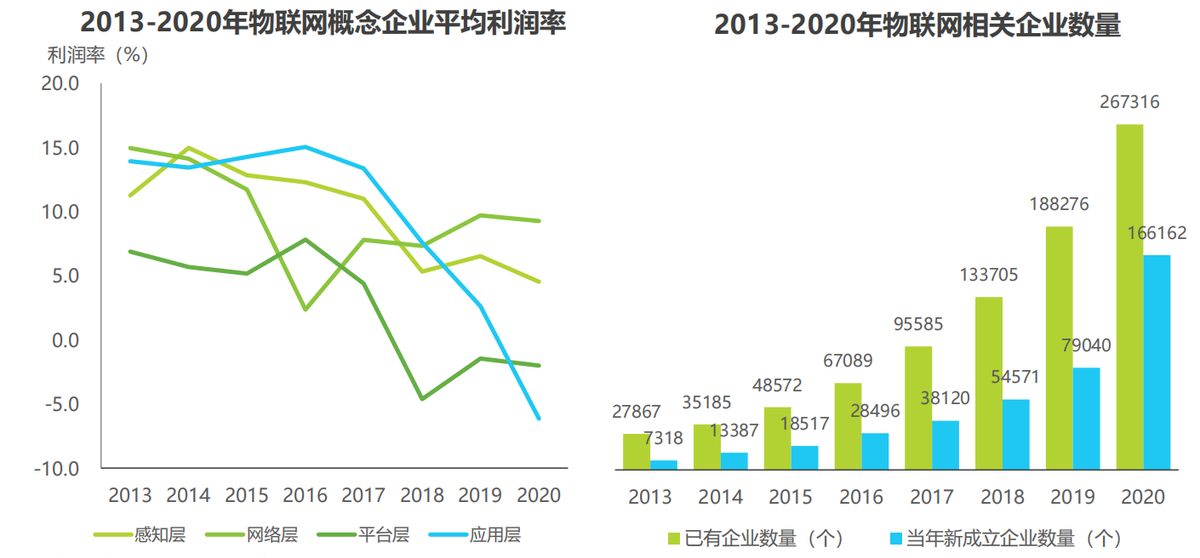

三、中國物聯網產業問題:供給端:

結構性供給過剩與短缺問題同時存在,企業盈利能力不足物聯網產業政策和行業利好導致大量資金投入,在過去幾年出現了大量物聯網企業和物聯網服務平臺。然而物聯網行業的表面繁榮仍然以低門檻的平臺技術和模式創新為主,企業實際盈利能力和物聯網的應用滲透并未顯著提升,尤其是物聯網相關的芯片設計能力不足,物聯網企業服務B端的專業化解決方案能力不足。物聯網在生產領域的大規模應用,仍需要長期的技術和行業經驗積累。

四、中國物聯網產業問題:應用端

應用需求、標準碎片化與深度應用不足問題同時存在,物聯網的潛在價值,在于在更大范圍內實現物與物的連接。當前,物聯網的應用涉及到多種技術標準、行業標準和多樣化的應用需求,任何物聯網產品/解決方案都難以實現大規模標準化推廣,行業發展破碎化、競爭效率較低。另一方面,在物聯網應用潛力最大的生產領域,雖然物聯網平臺企業層出不窮,但缺少能夠整合技術與行業經驗的解決方案提供者,使物聯網應用以政府示范項目和巨頭型企業戰略布局為主,物聯網應用落地浮于表面,滲透深度和內生需求不足。

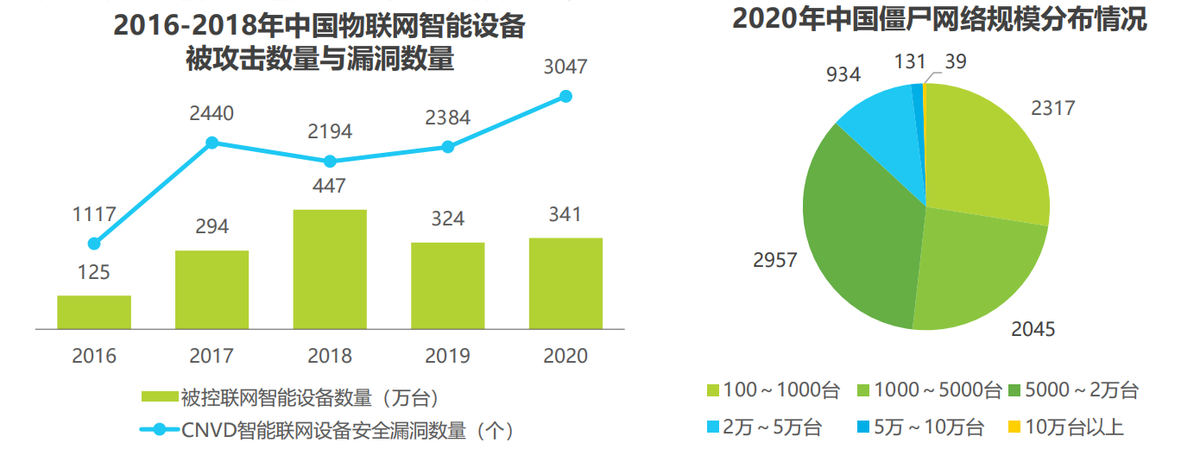

五、中國物聯網產業問題:數據與設備安全

信息安全把控能力相對滯后,被攻擊控制的設備數成倍增加

物聯網設備極具價值,被攻擊后可能會對現實世界造成大范圍的直接影響,如交通癱瘓、公共設施運轉停滯(停水、停電、停氣、停供暖)、遠程操控、環境污染甚至人員傷亡。感知層位于物聯網整體架構最底層、為其中最脆弱的部分,在其主要應用的RFID與WSN技術中,WSN路由協議存在固有缺陷,運用RFID時讀寫器與電磁波易于仿制,信息在遠程傳輸的途中易被竊取;網絡層易受DOS攻擊、假冒攻擊、中間人攻擊等;平臺層的主要價值為信息處理,數據量過大無法及時處理時,會增大設備故障概率從而出現安全漏洞。同時,物聯網設備數量眾多、類型多樣,還會成為黑客控制的僵尸網絡的一部分。從2016年開始,全球受到僵尸網絡攻擊的智能設備數量不斷增長,僵尸網絡甚至被《麻省理工科技評論》評 為“2017全球十大突破性技術”。目前我國物聯網對于信息安全的把控能力,相較于整體物聯網的發展速度來說相對滯后,尚未實現可靠穩定傳輸,阻礙物聯網的整體發展節奏。

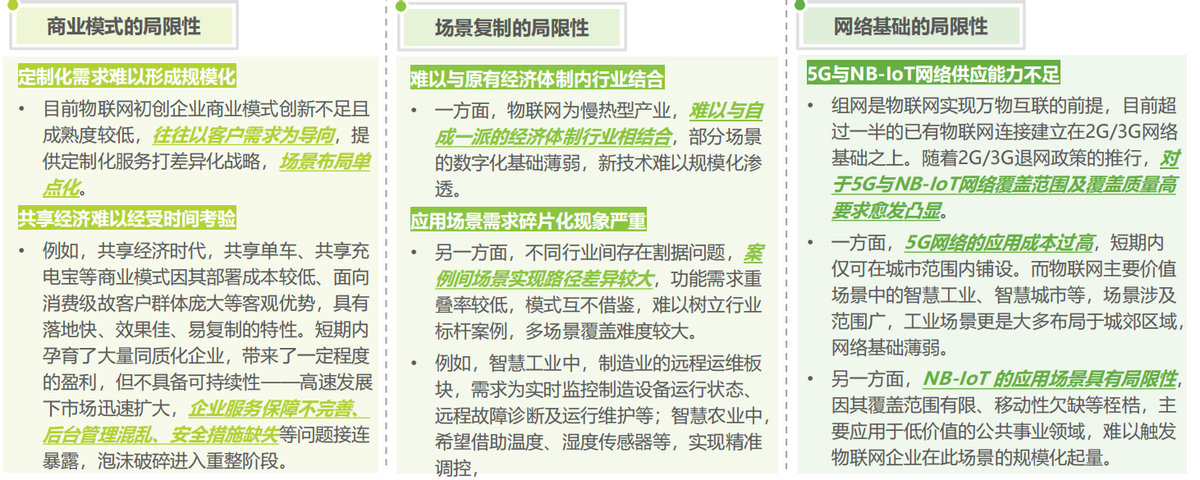

六、中國物聯網產業問題:規模化與定制

應用場景碎片化、網絡基礎薄弱,制約創企規模化落地

物聯網企業若想在更多垂直行業實現規模化落地應用,必須構建便捷、低成本的物聯網應用生態,控制定制項目比例或單項目內定制化比例,以形成規模效益。據《IoT Signals》中物聯網企業調研結果顯示,約1/3的物聯網項目未通過概念驗證(POC)階段,而原因通常是項目規模化成本高(受訪者數據:占比32%)。同時,據甲骨文發布的訪談調研報告顯示,64%的物聯網領域先行者們偏向于采購現成解決方案(COTS),項目周期更短、費用更低,但目前初創企業在打造標桿案例,提高項目模塊復用率方面,受到內外部的雙重阻礙。

七、中國物聯網產業問題:技術基礎

基于傳統技術二次開發,難以形成技術壁壘我國物聯網技術發展起步較晚,領域技術研發能力較為薄弱,主要核心技術掌握在國外廠商手中,國內只有少數企業有能力進行研發投入。具體體現在以操作系統、數據庫為代表的基礎軟件,以及關鍵芯片、高端傳感器等硬件技術。RFID技術方面,國內企業基本具有天線設計及研發能力,優勢在于系統集成,但中間件及后臺軟件部分較為薄弱。傳感技術方面,傳感器成本持續走低,但由于核心制造技術滯后,產品品質不足,批量生產工藝的穩定性、可靠性問題仍未得到解決。

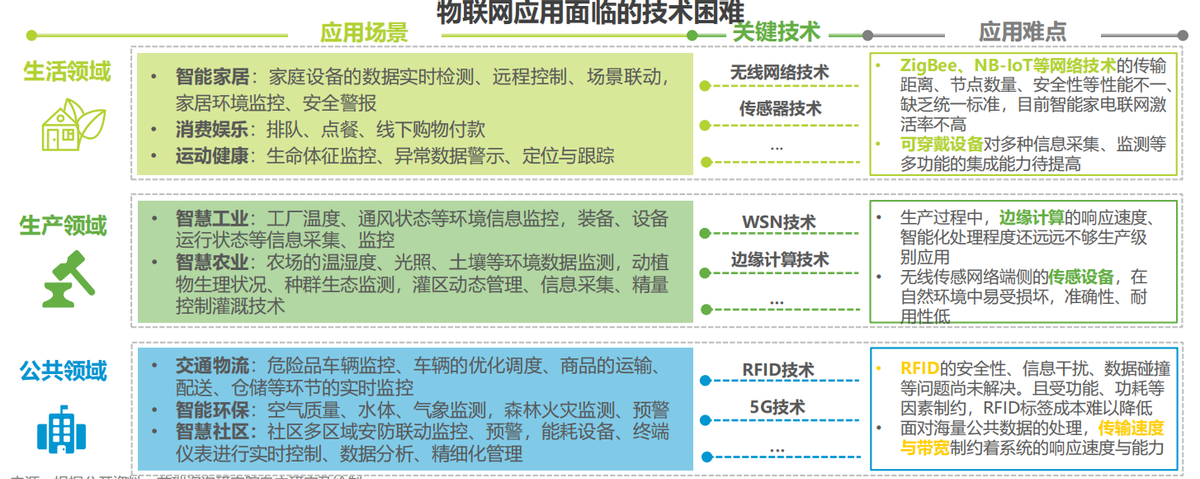

八、中國物聯網產業問題:技術應用

底層技術下沉不足,致使應用層智能化滲透速度及深度不足

目前,我國物聯網技術積累較為薄弱,技術水平的局限很大程度上限制了應用能力。首先,整體底層技術不夠下沉,難以支撐平臺層的數據孵化,最后反饋至應用層。例如芯片方面,大部分芯片抗網絡攻擊能力較差,物聯網設備安全性欠缺;同時,其內部應用處理器未形成統一操作系統,開放性不足;物聯網場景需求復雜,產品需繼承多項功能,目前芯片集成度不足,往往需多芯片配合。應用場景方面,生活領域中除了需網絡通信、傳感設備等技術支持外,AI技術地深化程度也決定場景智能化的天花板。

生產領域方面,因生產設施和環境的特殊性,設備能否同時兼備低功耗及穩定傳輸成為關鍵,并且實時的處理分析能力對WSN、傳感器、邊緣計算等技術有較高的要求。在公共領域的物聯網應用中,從前端采集到后端分析的整個過程,都面臨著對海量數據的采集、處理與應用,極大程度上依賴于RFID、5G等技術的發展。