就像如今的流行詞“元宇宙”、“碳中和”一樣,“綠色技術”也曾是紅極一時的炸子雞”。但是夢想豐滿,現實骨感,曾經的“大佬”因為誤判互聯網時代行將結束,孤注一擲地熱捧綠色技術類公司,最終大傷元氣。今天這篇文章,我們一起來回顧十幾年前的那段歷史,為什么KPCB作為綠色技術的力推者最終全面踏空,遭遇慘敗?為什么我認為十幾年后,如今的“綠色雙碳”投資不再是泡沫?

全文字數:9000字,寫作用時:480分鐘,閱讀時間:20分鐘

物女皇:John Doerr: I don't thinkwe're going to make it.

這是我在【物女心經】專欄寫的第256篇文章。

由于新書《產業元宇宙》已經寫作完成,所以從這篇文章開始,【物女心經】欄目將隔周更新,誠摯感謝朋友們一如既往的關注與支持。

歷史不會重復,但會押韻。在“碳達峰”、“碳中和”的驅動下,新一波的綠色投資浪潮滾燙襲來。

這一波的綠色投資當然并不是第一次。回顧10年前,美國以清潔技術、綠色技術為代表的綠色風險投資曾經遭遇過一場幾乎“全軍覆沒式”的慘敗。如今回首,當初逃過一劫的投資人仍然心有余悸。暢銷書《從0到1》的作者、硅谷投資人彼得·蒂爾(Peter Thiel)曾提到,很慶幸自己躲過了美國綠色技術那場泡沫。

就像如今的流行詞“元宇宙”、“碳中和”一樣,“綠色技術”也曾是紅極一時的炸子雞”。

一流的投資人引領概念。綠色技術,Greentech,帶火這個概念的不是別人,正是凱鵬華盈(KPCB)的知名風險投資家約翰·杜爾(John Doerr)。

簡單介紹杜爾,雖然他誤判了綠色技術的投資,但這位“風投之王”的成績絕不會被輕易抹滅。杜爾是KPCB第二代的掌門人,他成功投資的公司比他的前任們一點兒都不遜色。在杜爾的領導下,KPCB在互聯網投資領域聲名鵲起。1994年,杜爾主導KPCB投資網景(Netscape)500萬美元,持有25%股份,隨后第二年網景就成功上市,令KPCB從中獲得了4億美元的回報。這只是杜爾的成功案例之一,康柏電腦、賽門鐵克、太陽公司、亞馬遜、谷歌…杜爾投出了很多改變世界的公司。

在杜爾看來,好的投資人不應僅僅只是拿錢去投資獲得回報,而是應該去創造行業、去建立偉大的企業。他經常會問創業者“如果我按照你希望的金額給你投資,你能否告訴我兩年后世界會有什么不同?”

杜爾押寶綠色技術,也是出于同樣的邏輯,他并不希望錢僅是生錢的工具,而應該是改變世界的工具。他認為碳排放導致全球氣候變化,確實是一個世界性的問題,并且決定用錢來解決這個問題。因此他力推綠色技術,談到清潔技術與綠色技術的區別,他說:“從投資的角度來看,許多傳統環保行業中使用的清潔技術并沒有成功,但是綠色技術不一樣,綠色技術就是會取得投資回報。隨著納米技術和替代燃料的進步,那些過去看似行不通的做法,在將來有可能會成功。”

但是夢想豐滿,現實骨感,KPCB因為誤判互聯網時代行將結束,孤注一擲地熱捧綠色技術類公司,最終大傷元氣。

今天這篇文章,我們一起來回顧KPCB十幾年前的那段歷史,為什么KPCB作為綠色技術的力推者最終全面踏空,遭遇慘敗?為什么我認為十幾年后,如今的“綠色雙碳”投資不再是泡沫?

KPCB豪賭綠色技術

杜爾有兩個知名的TED演講,Salvation (and profit) inGreentech以及Why the secret to success is setting theright goals。我尤其喜歡第二個,杜爾傳遞與解讀了OKR方法(Objectives and Key Results),觀后受益匪淺,我也沒看幾次,也就100多遍吧~

第一個演講則關于氣候變化與可再生能源,在演講臨近結束,杜爾愈發動容,忍不住哽咽落淚,讓身為旁觀者的我們切身感受到了發展綠色技術的重要性與緊迫性。

杜爾認為,氣候變化將推動社會對可持續發展的需求,綠色技術與可再生能源公司將成為下一波重要的科技投資浪潮。以杜爾在KPCB的影響力,他對投資方向的調整絲毫不會引起質疑,因此KPCB開始將關注點由互聯網轉移到綠色技術。

2004至2009年,KPCB相繼設立了基金KPCB XI,KPCB XII,KPCB XIII和GGF1(Green Growth Fund,綠色成長基金)。其中KPCB XII籌集了6億美元,有1億美元專門用于綠色技術。KPCB XIII從成立之初就計劃向“綠色科技、信息技術和生命科學企業”投資7億美元,而GGF 1專注于后期的“清潔技術”投資。KPCB認為他們此前的投資集中于早期的綠色技術公司,而更需要被投資的是中后期更為成熟的綠色企業,因此募資投資于此。2008年KPCB募集了4億美元的綠色成長基金,投資于與環境相關的中后期項目,包括太陽能、電動汽車和生物燃料。

從投資策略的角度來講,在2004-2005年時KPCB主要注重的是生物柴油、太陽能以及風能,并且投資了6家太陽能相關企業,5~6家生物柴油企業以及多家風能企業。2005年之后,KPCB擴展了投資范圍,囊括水處理、廢物處理、余熱發電、電動汽車、儲能,甚至農業制種。

在KPCB綠色技術的portfolio中,包括Carbon Black、LifeLock、Miasole、Ausra、盛世能源(Bloom Energy)、巨點能源(GreatPoint Energy)和Terralliance Technologies等眾多公司。2004年至2009年間,KPCB對54家綠色技術與清潔技術公司共投資6.3億美元,22家合作伙伴中有12家將部分或全部精力用于綠色投資。

KPCB的帶動能力很強,據美國國家風險投資協會統計,2005年在清潔技術上的風險投資估計為幾億美元;翌年便猛增至17.5億美元;杜爾TED演講的一年后,也就是2008年,已躍升至41億美元。

展開KPCB綠色技術投資的portfolio,不免看出隱患。

舉幾個例子來講,盛世能源是KPCB投資的第一家可再生能源公司,制造和銷售可現場發電的固體氧化物燃料電池,曾是KPCB最得意的綠色投資案例之一。該公司成立于2001年,一些政界要員都為該公司站臺,包括美國前副總統阿爾·戈爾、前國務卿科林·鮑威爾、前加州州長阿諾·施瓦辛格、前紐約市長邁克爾·布隆博格、前總統比爾·克林頓等。

雖然迎來送往,風光無二,但是直到2008年,盛世能源的產品仍然沒有進入到商業化的階段,無法銷售獲利,而且燒錢的作風還將持續多年,當時KPCB已經向盛世能源投資了超過2億美元。

盛世能源在募集了超過10億美元的風險投資資金,并且獲得了美國政府對綠色能源刺激計劃的大量補貼之后,于2018年最終上市。也就是說,從2002年接受KPCB投資到最終上市,盛世能源竟然花了16年的時間。

對盛世能源的投資可以稱得上豪賭,而這類案例在KPCB的投資組合中一再上演。

另一家KPCB投資的公司巨點能源公司(GreatPoint Energy),致力于研究把煤轉化為天然氣的技術。KPCB在2005年對其進行投資,而在7年之后,直到2012年,這家公司的首個商業化生產的工廠才投入運營。2012年2月,萬向控股與巨點能源聯合宣布了一項12.5億美元的投資項目,約定在中國建設世界上最高效的煤制天然氣工廠,作為交易的一部分,萬向將成為巨點最大的股東,并將加入公司董事會。

KPCB還投資了一家太陽能板制造公司Miasole,該公司銷售銅銦鎵硒薄膜光伏產品。雖然估值一度超過20億美元,但也發展得并不順利,不僅產品的研發時間不斷delay,還更換了首席執行官,需要不斷募資才能支撐公司的發展。曾有媒體披露,由于缺乏規模效應,外加全球光伏市場疲軟,Miasole公司在2011年尚未實現收支平衡。再加上股東未就追加投資達成一致,公司陷入財務危機。2011年底,杜爾干脆直接任命了Miasole公司的新CEO,并說CEO的工作目標只有一個:“盡快把公司賣出去。”最終Miasole于2013年被中國私營清潔能源公司漢能(Hanergy)收購。

最后一個例子,KPCB投資的Terralliance Technologies公司。該公司頗具神秘色彩,據說開發了一種軟件,用它勘探和開發石油和天然氣更加容易,成本更低。Terralliance決定使用這種軟件親自進行勘探工作,而不是許可給其他石油巨頭使用。2008年Terralliance公司已經在全球范圍內鉆探了100口井,并希望進行規模超過10億美元的新一輪融資,估值在40億美元左右。Terralliance的投資者除了KPCB,還包括高盛和舊金山對沖基金Passport Capital。

KPCB一度認為Terralliance是繼投資谷歌成功上市之后,另一個可與谷歌比肩的巨大投資勝利,而KPCB投資谷歌取得了高達352倍的回報。顯然KPCB對這家投資標的欠缺了解,Terralliance描繪的未來too good to be true。

最終KPCB發現奔波于世界各地的Terralliance公司CEO,是個擅長忽悠的石油行業新人,但他花起錢來卻像個沙特王子。他的采購清單名目繁多,從土耳其和莫桑比克的油井,到退役的蘇聯戰斗機,應有盡有。后來的故事昭然若揭,Terralliance以融資2.963億美元的記錄,被記載于獲巨額投資卻最終失敗的知名創業公司之列。《財富》雜志為其撰寫的墓志銘清楚的標記:“這家公司過于冒進的抱負與融資,與其微不足道的成就之間形成巨大反差。”

風險投資是一個具有時滯效應的領域,這個過程就像是播種,可能會從一顆小小的種子收獲一棵參天大樹,也有可能會顆粒無收、血本無歸。很多競爭對手以及崇拜者都認為,KPCB成立以來做出的最為冒險的決定,就是朝著綠色技術投資的轉向。一位知名的硅谷大佬,也是KPCB的LP,曾經說“我希望他們做對了,但是如果錯了,那將是KPCB的末日。”

最終的結果已經知曉,對綠色技術的社會需求并沒有趕上KPCB投資的速度,由于新型廉價的天然氣、2008年的金融危機,以及綠色技術自身商業化能力欠缺等諸多因素的結合,綠色技術的泡沫在美國破滅,留給人們的依然是依賴于化石燃料的傳統能源基礎設施。泡沫破碎時,綠色技術與清潔技術業的幾乎所有細分市場均受到重創,如生物燃料、電動汽車、燃料電池等,尤以太陽能為甚。

從此,曾經站在風險投資機構之巔的KPCB,以泯然眾人之態,成為平凡的風投機構之一。

為何KPCB的綠色投資遭遇慘敗?

杜爾有句名言:“綠色技術將是21世紀最大規模的商業機遇。”這句話無所謂對錯,它需要被放入不同的語境當中被解讀,復盤KPCB用真金白銀換來的實踐經驗,想要做好綠色投資,天時地利人和,缺一不可。

氣候問題的解決以及綠色技術的培育不是僅靠風險投資之力便能擎天,通觀天時、地利、人和,KPCB布局的綠色投資都有所欠缺。

1. 綠色技術尚未成熟,市場需求難以匹配

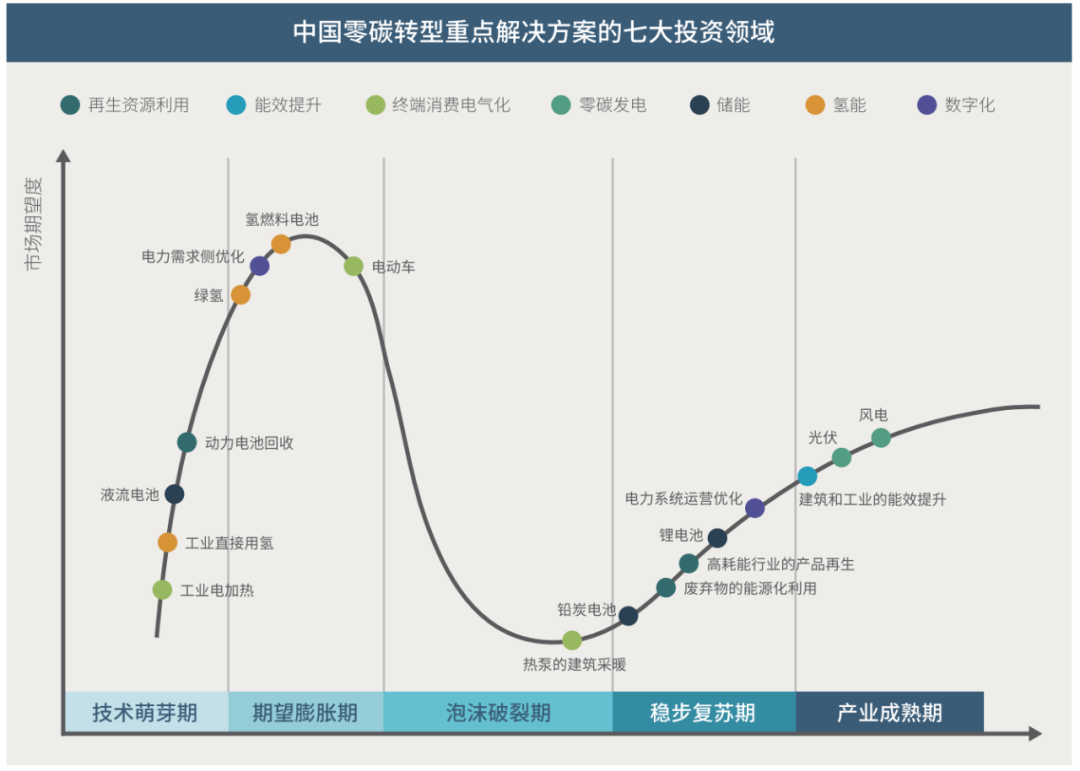

創新技術的發展通常需要經歷5個關鍵階段,分別是技術萌芽期、期望膨脹期、泡沫破裂期、穩步復蘇期和產業成熟期,最終形成核心優勢,穩定供應鏈,擴展適用場景,完善配套服務,受主流市場的廣泛采用。電動汽車、鋰電、儲能,這些都是當今的風口,但是回到十幾年前,KPCB對綠色技術的押注可以說是對投資時機的重大誤判。

雖然綠色技術有巨大前景,數十億美元投入到研發之中,想要看到明顯的效果則尚需時日,尤其考慮到其相對復雜的產業鏈和較長的技術迭代周期。直到2010年,來自太陽能、風能、生物質、地熱等可再生能源的發電量總和,只占美國發電量的3.4%。電動汽車的成功量產也還需要幾年時間,其他的各類環保產品,也遠未實現商業化,達到觸及需求端的階段。

2. 綠色投資的財務模型建立于對傳統能源的“臆測”

大舉投資于綠色技術,因為風投機構預測隨著煤炭、石油等化石燃料逐步枯竭,將進入價格上漲的周期,尤其是天然氣價格將持續上漲。

最初的幾年化石燃料的走勢也確實與預測如出一轍。

2003年初,國際原油價格突破30美元/桶,然后2004年,受伊拉克戰爭影響,國際原油價格突破40美元/桶,之后繼續上漲,并首次突破50美元。2005年,國際原油價格首次突破60美元/桶,并加速前行,因為墨西哥遭遇“卡特里”颶風,國際原油價格首次突破70美元/桶…因此當油價瘋狂躍進的時候,很多新能源企業會冒出來。

然而好景不長,在2009年,受金融危機沖擊,國際油價出現大幅回落,2009年1月21日紐約商品交易所原油期貨價格跌至33.20美元。

出乎風投機構們預料的是,美國頁巖天然氣開采技術的進步,開辟了如此龐大的能源儲備,有官員稱“頁巖氣總儲量將夠美國使用一個世紀”。

2008年前后,美國頁巖氣產量暴漲,2009年,美國以6240億立方米的產量首次超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產國。十幾年前,頁巖氣占美國天然氣供應的不到2%,但現在已接近三分之一。在2008年,天然氣的峰值價格達到了每千立方英尺13美元,而目前價格站在了3美元以下。目前美國24%的電力來自于天然氣發電廠,這有助于將電力成本控制在每千瓦時10美分以下,而且其產生的污染只有煤炭發電的一半。

與傳統能源相比,新能源在很長時間段內處于“天價”。有數據顯示,在2008年替代能源的成本至少是傳統能源成本的4倍以上,沒有補貼它就不能存活。當年來自太陽能企業的電力價格,即便在補貼后都已達到每千瓦時17美分至23美分,這是當時常規生產的電力平均價格的兩倍左右。除非新能源企業能夠提高生產效率,并降低生產成本,否則其產品根本沒有競爭能力。

如此脆弱的綠色技術企業,怎可經受得起任何危機的洗禮?2008年的金融危機一筆抹去了風險投資公司在2003年至2007年之間所獲收益的四分之一,眾多可再生能源新創公司轟然倒下。

3. 美國硅谷是孵化互聯網企業的天堂,卻不一定是培育綠色技術的土壤

KPCB位于著名的沙丘路,是當時最早入駐的風投機構。沙丘路日后云集了美國最重要的風險投資機構,成為硅谷乃至全美最顯赫的道路之一。由于KPCB對綠色技術的布局,隨之而來的是又一股硅谷淘金熱,沙丘路上的公司紛紛涉入其中,他們充滿了對新財富的渴望,希望自己能成為美國甚至全人類擺脫化石燃料的救星。

然而綠色技術與互聯網來自于兩種不同的企業基因與行業特質,綠色技術的投資中有一些不容忽視的挑戰和風險,如行業和技術本身的復雜性,相對需要較巨大的固定投資規模,例如生物燃料工廠造價一般都在1.5億美元。綠色技術企業的帶頭人需要兼具技術研發與工程實現能力,很多企業無法跨越從實驗室技術到商業化產品的鴻溝。

投資綠色技術,需要具備國際視野,合理利用全球化的供應鏈體系。如今中國、德國和丹麥是風能行業的老大;中國和美國是太陽能行業的領軍者;巴西在代用燃料上領先;而冰島和澳大利亞的人均地熱發電量全球居首。

4. 綠色技術所需資金量遠超VC供應能力,需要政府的持續扶持并上市融資

KPCB很快意識到,綠色技術企業的資金需求量很大,遠非力所能及,需要政府給予扶持,并快速實現上市融資。因此KPCB嘗試推動成立美國能源科技創新委員會,利用政府的力量推動行業的發展。

2005年,作為能源政策法案的一部分,美國國會通過了聯邦貸款擔保計劃,初始授信為40億美元,但遲遲未能實際落地。大多數的應用項目,仍然徘徊在等待能源部批復的路上。直到2009年奧巴馬上任后,貸款程序才有了轉機,管理機構承諾使用聯邦資金來刺激他們反復宣稱的“清潔能源經濟”。

聯邦政府投入到清潔能源上的資金讓風險投資商相形見絀。僅貸款擔保計劃一項就為28個項目準備了超過160億美元的資金,政府部門還通過稅收抵免注入121億美元的額外撥款。即使這樣,美國兩黨一直以來對清潔能源政策的分歧,導致來自政府的支持也是不穩定的,標志性的就是特朗普政府上臺后直接廢除奧巴馬的清潔能源計劃,退出《巴黎協定》。

雖然政府資金是助力產業發展的動力引擎,但綠色技術企業最終都需要走上市場化的健康發展之路,絕不能長期依賴政策扶持。在奧巴馬政府的激勵之下,很多綠色技術企業仍然無法同時打通任督二脈,邁過上市融資的坎。很多綠色企業不敢披露自己的財務狀況,由于缺乏清晰的商業模式,綠色技術在盈利回報上并不穩健,很多企業雖耕耘多年,但實際銷售的增長率少得可憐。

5. KPCB自身存在問題,投資能力與期限都需要與綠色技術匹配

當KPCB將目光從互聯網轉移到綠色技術時,他們的投資能力明顯還沒有準備好,甚至會被Terralliance這樣的公司忽悠。

KPCB具備比較優勢的“能力圈”在于互聯網,而互聯網與綠色兩個領域對于投資人的素質要求以及對產業的理解力完全不同。因此,KPCB沒有意識到投資綠色技術的公司,所需的資金量如此龐大,投資周期如此之長,所需要的產業知識如此繁多。

由于綠色技術企業的發展需要漫長的積累,而KPCB受到風險投資期限的制約,把握投資期與退出期的節奏,因此KPCB逐步將投資重心從初創型企業轉向中后期企業,這對KPCB的投資能力又是一次新的考驗。單筆投資額的加大,讓KPCB面臨更高的風險。

其實綠色技術與互聯網投資,并不一定是非此即彼的選擇,完全可以兼顧。

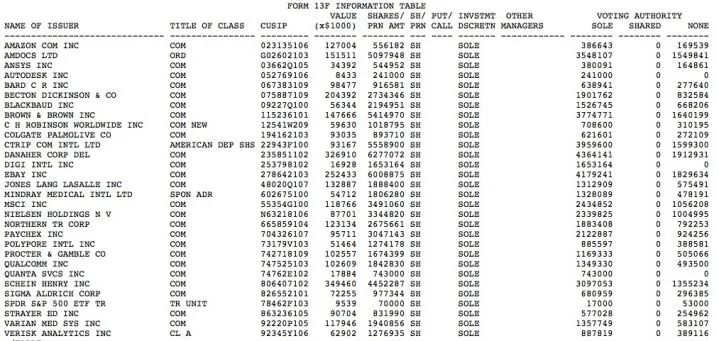

比如紅杉資本,當年除了投資YouTube和LinkedIn以外,還投資了14家替代能源公司,其中之一便是知名的A123 Systems,如今的萬向一二三股份公司。當初極力推崇綠色投資的美國前副總統阿爾·戈爾(曾以《難以忽視的真相》贏得了奧斯卡最佳紀錄片獎,杜爾的綠色投資受其很大影響),在他創立的GIM基金中,根據在SEC 13F表格中披露的持倉數據,投資于完全屬于綠色技術的企業鳳毛菱角,更多的企業橫跨綠色與互聯網領域。

如今綠色投資的范式發生了哪些變化?

站在如今這個時點復盤KPCB的得失,這個立場本身就具有hindsight bias(事后諸葛亮)。回到十幾年前,有幾個人敢說自己會做出比杜爾更好的決策呢?看過KPCB的故事,我想我們都有能力克制all in綠色投資,all in元宇宙,all in XXX的沖動。

綠色投資并不是一個前人沒有看到的大金礦,而是一座沒有捷徑、需要費力攀爬的險峰,已經有前人知難而返,也有人穿越周期,繼續披荊斬棘。我們需要思考的是在當下這個時點,天時地利人和發生了哪些變化,有哪些新的維度或者新的高度呈現出來,讓我們有能力去嘗試求解前人還未解決的問題。

1. 綠色技術的成熟度提升,市場需求逐步明確

經過多年的洗禮,風電、光伏、鋰電等產業逐步進入成熟期。與之相伴的綠色技術投資浪潮,相比過往,確定性提高許多。根據落基山研究所對歷史經驗的分析表明,當新的顛覆性技術市場份額達到3%左右時,產業就到達了它的臨界點,新技術將進入發展的快車道。

歷史上看,美國馬車需求量峰值出現在汽車保有量達到3%市場占比時,英國煤氣照明需求峰值出現在電氣照明市場份額達到2%時,而美國固定電話用量在無線電話市場份額超過5%時開始大幅下降。

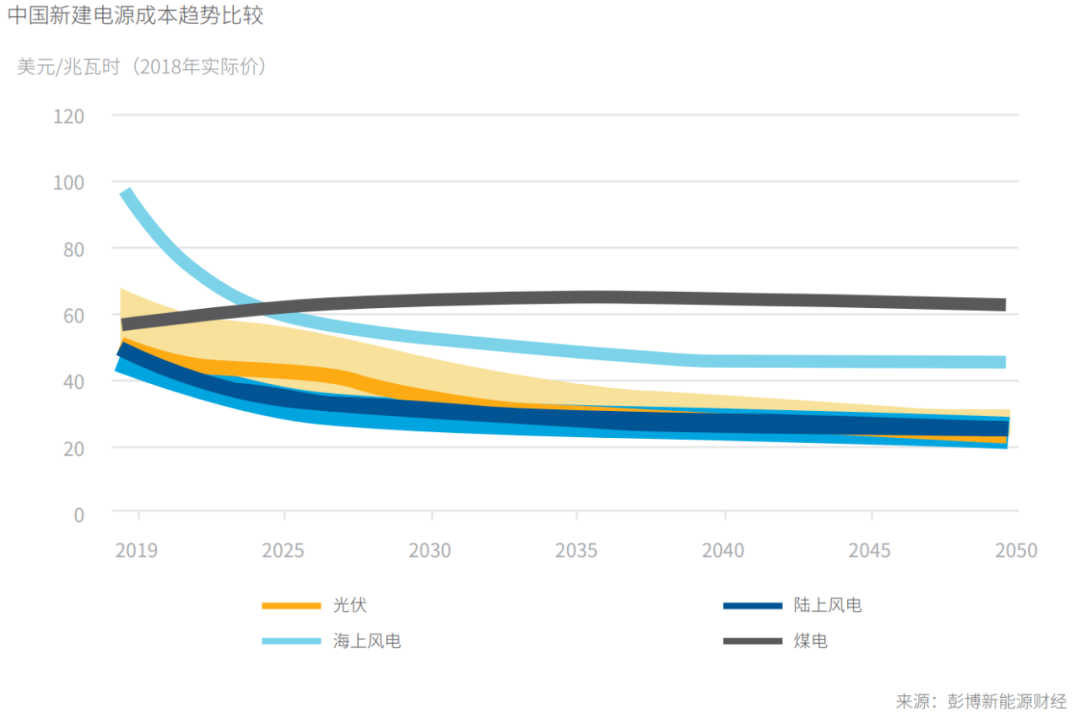

以新能源為代表的零碳產業正迎來加速發展的臨界點時刻。清潔能源技術在全球范圍內已經站在了全面占領化石能源技術市場的臨界點。據彭博新能源財經(BNEF)統計,在技術創新、邊實踐邊學習以及規模化推廣應用等方式的聯合作用下,太陽能、風能、鋰離子電子電池成本在過去十年中分別下降90%、60%和85%。

國際能源署的報告顯示,全球電動汽車2019年年銷量已經占到乘用車總銷售量的2.6%,2020年占比接近4%;2019年,全球光伏發電量占總發電量的2.7%,風電發電量占比在2018年已接近5%;風電和光伏2018年的新增發電量分別占到了總新增發電量的14%和11%,2019年的新增裝機占總裝機更是分別達到了22%和45%。

經過多年的成本優化和效率提升,光伏、風電的建設成本優于煤電,仍在持續降低,而且太陽能和風能發電的邊際運營成本接近于零,因此,前期與化石燃料脫鉤,并將資金投入可再生能源的發展是明智的商業決策。

2.綠色投資的財務模型發生范式轉移

隨著人們認知的變化,輿論指針從“綠色泡沫”轉向了“碳泡沫”一端。在《零碳社會——生態文明的崛起和全球綠色新政》一書中,美國經濟學家和社會理論家杰里米·里夫金大膽預言,由于化石燃料工業文明的崩潰,“碳泡沫”將是人類歷史上最大的經濟泡沫。

人們意識到,我們已經花了幾十年的時間,打造了一個涵蓋從地下開采化石燃料,并利用化石燃料生產和輸配能源的系統,在這個系統中,一切的成本都很低。這也就導致化石燃料太便宜了,他們的價格中并沒有計入氣候變化帶來的真實成本,碳價(因導致全球氣候變暖而造成的經濟損失),使得清潔能源難以與之競爭。

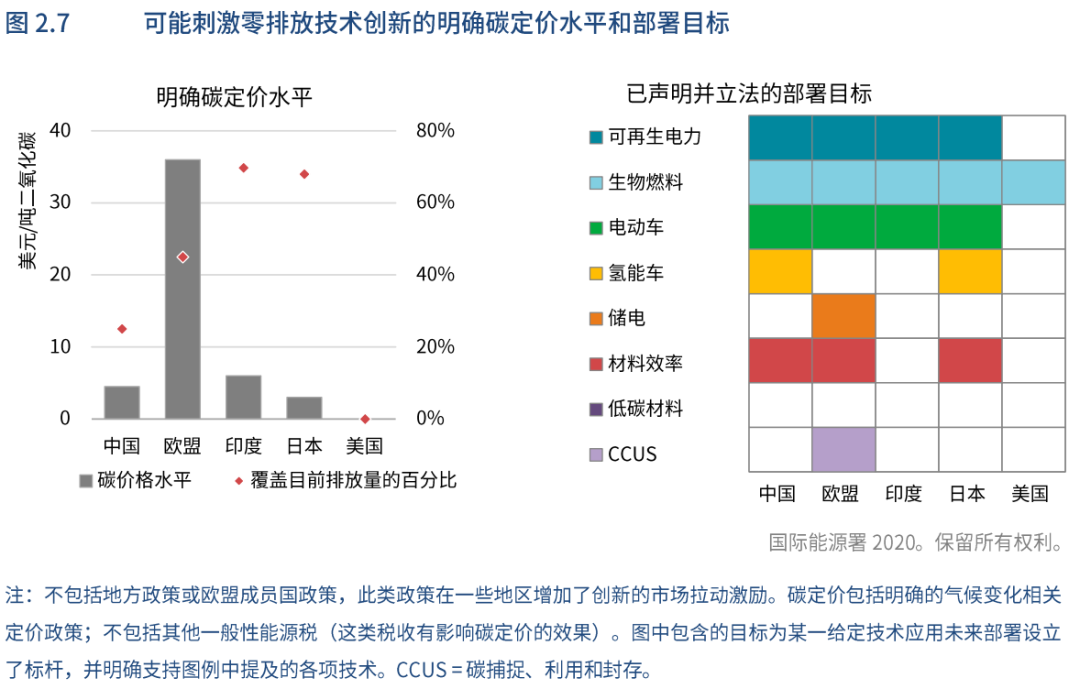

碳價在執行層面有兩種形式,碳稅和碳交易形成的價格,前者是政府通過稅收直接設定一個碳價,后者是創造一個交易市場,交易方在政府設定的排放總量限制之下形成價格。

全球碳排放市場在2005年誕生。2005年,伴隨著《京都議定書》的正式生效,碳排放權成為國際商品,越來越多的投資銀行、對沖基金、私募基金以及證券公司等金融機構參與其中。基于碳交易的遠期產品、期貨產品、掉期產品及期權產品不斷涌現,國際碳排放權交易進入高速發展階段。

據世界銀行2009年公布的報告,2008年全球碳排放市場規模擴張至1263億美元。作為一個金融市場,碳市場正在吸引更多投資目光。2021年7月,我國全國碳排放權交易市場正式開市,標志著我國碳交易邁入一個新時代。

一些綠色企業已經從中獲益,最明顯的例子,2022年1月,特斯拉公布了2021年度第四季度和全年財務報告,數據顯示2021全年營收538.23億美元,總毛利55.19億美元。值得注意的是,2021年,特斯拉依靠出售碳積分獲得14.65億美元營業收入。

比爾·蓋茨在《氣候經濟與人類未來》中提出“綠色溢價”,這是一個與碳價相互聯系,比碳價更廣的概念。綠色溢價可以作為一個分析工具,依據對新技術、新模式以及規模效應門檻值的假設,綠色溢價可以幫助我們判斷在碳中和實施路徑上的關鍵時間點與指標。

3.綠色發展成為全球共識,投資界與商界集體參與

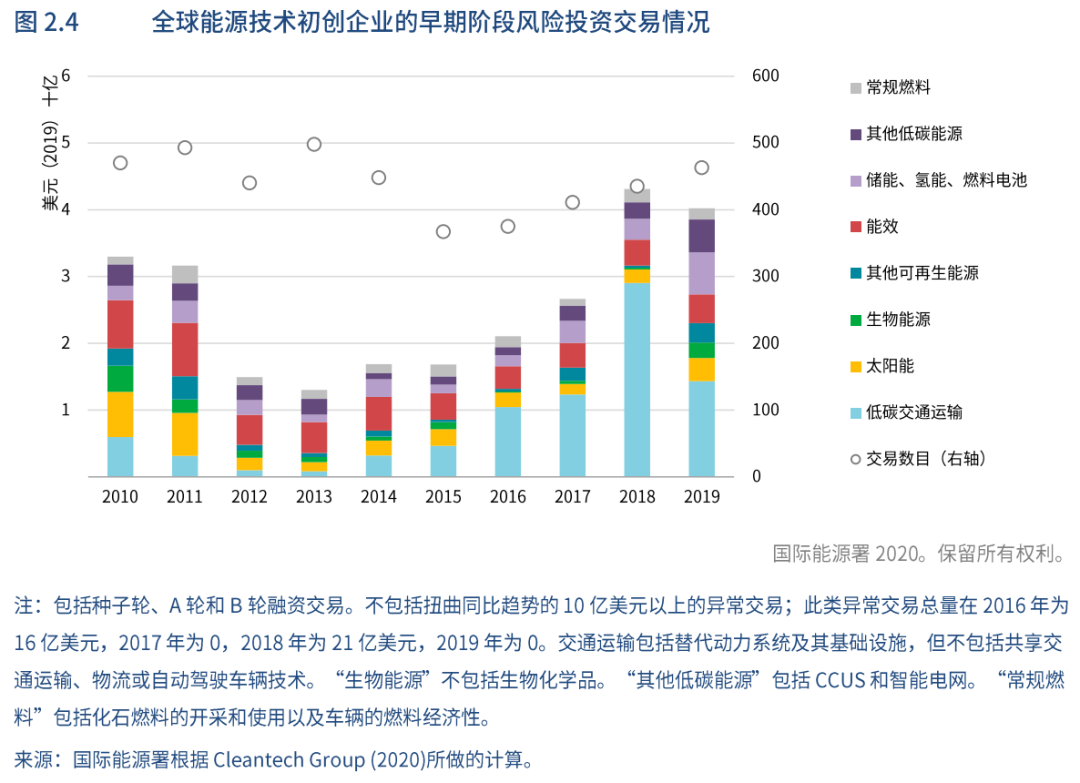

如今碳中和成為全球共識,而且大國都有明確的時間表。如果說十機年前投資綠色技術是少數VC押寶式的行為,這一輪的綠色投資則是全球投資界和商界的集體參與。

2018年,微軟數據中心50%的電力來自可再生能源,到2023年這一比例將達到100%。美國電話電報公司、英特爾和思科等公司也力圖迅速實現可再生能源與各自業務運營的整合。2019年,在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上,各國首腦、《財富》500強企業的首席執行官和億萬富翁等全球精英齊聚一堂,對科學家提出的嚴重警告進行討論。關于氣候變化對經濟、企業和金融的影響成為公開會議和私人談話的主題。

2020年亞馬遜宣布投資20億美元用于“可持續的去碳技術”,以消除其碳足跡。微軟則在2021年初發布了一支10億美元的氣候基金。在我國,隨著“雙碳”戰略被寫入政府工作報告,高瓴、紅杉等紛紛成立百億規模基金助力碳中和。無論用詞是氣候技術,還是碳達峰碳中和,全球講的是同一個故事。在世界各地,綠色投資都已經開始進入主流。

4. 數字技術與綠色技術相輔相成,彼此賦能

科技是能源行業最重要的變革,這其中數字技術也會扮演非常關鍵的角色。傳感器會與每一件設備、器具、機器和專用工具相連接,在延伸到整個全球經濟的數字神經網絡中,它把萬物和人連接起來。目前,已經有數十億個傳感器被連接到資源流、倉庫、道路系統、工廠生產線、輸電網、辦公室、住宅、商店和車輛上,不斷監測其狀態和性能,并將大數據反饋給新興的通信互聯網、可再生能源互聯網和交通運輸互聯網。

連接人和萬物的物聯網,可以帶來巨大的經濟效益。在不斷擴大的數字經濟中,個人、家庭和企業在家中或工作場所都可以連接物聯網,訪問萬維網上影響其供應鏈、生產服務以及社會生活方方面面的大數據。然后,它們可以通過自己的分析,挖掘這些大數據,創建自己的算法和應用程序,提高總效率和生產率,減少碳足跡,降低生產、配送、消費商品和服務及回收廢棄物的邊際成本,使自己的企業和家庭在新興的全球后碳經濟中更環保、更高效。

新的研究表明,隨著向物聯網平臺和第三次工業革命轉型,在未來20年內,總能源效率有望提高到60%。這相當于大幅提高了生產力,同時轉型為幾乎完全使用可再生能源的后碳社會和高度彈性的循環經濟。

寫在最后

在實現碳中和的目標過程中,AIoT企業當然不能缺席。物聯網助力碳中和的底層邏輯圍繞以下3點展開:

1.物聯網助力監測碳排放

改進的基礎是記錄和了解。比如在蘋果披露的碳足跡中,產品生產過程中的碳排放最多,占比76%。其次是產品使用和產品運輸中的碳排放,分別占14%和5%。

2.物聯網與人工智能結合預測和減少碳排放

根據波士頓咨詢公司的分析,使用AI可幫助減少26~53億噸的二氧化碳,占減排總量的5%至10%。

3.物聯網與區塊鏈結合促進實現碳中和的收益

為了監督企業實現碳減排,還需要一些配套的設施,比如為了實現碳交易首先要有準確的碳排放數據,原先是用大量的人力來進行監測和分析,現在完全可以用更智能的物聯網和可追溯的區塊鏈技術來代替。

不同企業可以從不同環節切入,減少碳排放。對于生產、加工與制造型企業,可以從原料、生產、分銷、使用和回收等五大環節入手,利用物聯網將整個價值鏈連通,助力實現碳中和。

參考資料:

1. 曾一年虧2000多億美金,新一輪綠色投資能賺錢嗎?作者:劉巖、陳曉,來源:創業邦

2.美清潔技術泡沫破滅政府慷慨援手無奈回生乏術,來源:科技日報

3.凱鵬華盈押寶綠色投資,作者:ADAMLASHINSKY,來源:財富中文網

4.清潔技術:大機會還是新泡沫,作者:JulieBennett,來源:《創業邦》雜志

5.清潔技術將是下一個泡沫?來源:中國能源報

6. 《零碳社會——生態文明的崛起和全球綠色新政》,作者:杰里米·里夫金,來源:中信出版集團

7.《零碳中國·綠色投資藍皮書》,來源:中國投資協會、落基山研究所

8.《能源技術展望》,來源:國際能源署