近年來,關于產品核心知識產權的競爭不在少數,專利已經成為同行競爭的決勝點與護城河,甚至是走出國門的“金鑰匙”。在手機廠商中,小米曾經因為專利問題多次在印度遭到起訴,另外,導航芯片開發商泰斗微電子與u-blox的專利糾紛至今未見分曉。在國內廠商遭遇專利風波時,“專利大戶”華為的物聯網專利授權給Nordic Semiconductor引起廣泛關注。

此次華為與Nordic的專利許可協議提到,該協議授予Nordic及其客戶以公平、合理和非歧視性(FRAND)的方式獲得華為低功耗廣域(LPWA)蜂窩物聯網標準必要專利(SEP)的組件級許可。華為物聯網專利授權給歐洲半導體企業標志著華為的全球知識產權戰略布局進一步推進。那么,華為的全球知識產權戰略布局進展如何,知識產權對于國內企業而言意味著什么,半導體知識產權環境有哪些變化?

打造高價值專利包,華為全球專利授權量超11萬

在5G、AI、物聯網技術驅動的新時代里,華為要扮演怎樣的角色?“華為在2021年投入達到1427億,占全年收入的22.4%,研發費用額和費用率均處于近十年的最高位。位居全球技術投入第二,僅次于谷歌。這些研發投入的結果會變成創新成果,產生知識產權,華為愿意把知識產權和產業界來分享。”華為知識產權首席法務官宋柳平博士表示。“華為與產業界主要伙伴、主要廠商舉辦專利許可和交叉許可的活動。華為是4G、5G標準中主要的基本專利持有人,華為持有的標準體現先進性、領先性,引領產業發展。”

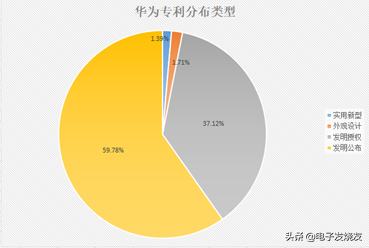

在中國,華為的專利申請量持續上升,2020年突破了1萬件,2021年達到了近12000件。在美國,華為的年度專利申請量接近4000件,年度新增授權量約為3000件。截至2021年底,華為在全球累計專利申請量超過20萬件,累計專利授權量超過11萬件。

數據源:企查查

“通過多年的積累,華為在5G、WiFi 6和音視頻編解碼、光傳輸、光智能、物聯網技術等幾大領域已經形成了高價值專利包,擁有了一定的話語權。我們要構建合理的價格基準,讓產業界公平合理地使用我們的專利技術,在獲得適當的研發回報的同時,也有利于我們在國際社會奠定創新者形象。” 華為知識產權部部長樊志勇指出。

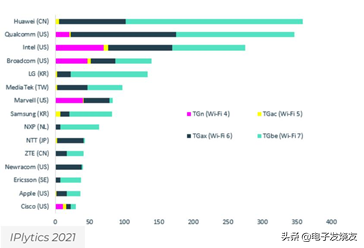

根據國際專利機構IPlytics 的研究顯示,在WiFi6專利領域,高通、華為、英特爾和博通成為全球擁有Wi-Fi 6相關專利最多的廠商。早在去年底,外媒披露華為擁有122項WiFi6 SEP專利,在2021年12月,華為已與日本網絡和存儲公司 Buffalo 就其 Wi-Fi 6 技術簽訂專利許可協議。該協議是華為在海外的首個專注于 Wi-Fi 6 的許可,根據華為標準必要專利 (SEP) 組合,Buffalo 可以使用某些支持 Wi-Fi 6 的產品。

華為日前與Nordic半導體公司簽訂專利許可協議,華為向Nordic及其客戶授予了低功耗廣域蜂窩物聯網標準必要專利的組件級許可。“華為擁有領先的用于 LTE-M 和 NB-IoT 的 LPWA SEP 產品組合,這是 4G 標準的子集,為物聯網創造了巨大的價值,”華為歐洲知識產權部負責人張曉武分析表示,“華為很高興與 Nordic 達成這項許可協議,這將支持并支持不同行業大規模部署這種低功耗蜂窩物聯網技術,進一步支持全球社會的數字化轉型。”

華為知識產權部部長樊志勇近期指出,2021年,華為是中國獲得專利最多的公司,在歐洲專利局專利申請量排名第一,在美國新增專利授權量排名第五。華為在PCT專利申請量已經連續五年位居全球第一。

過去5年,累計超過20億部智能手機獲得了華為4G/5G專利許可;每年約有800萬輛獲得華為4G/5G專利許可的智能汽車交付給消費者;在視頻領域,目前已有260家廠商、10億臺終端產品通過專利池獲得了華為的HEVC專利許可;在WiFi領域,華為在積極討論建立新的專利池,預計每年將為全球超過30億臺WiFi設備提供一站式專利許可。

物聯網專利風波不停,知識產權成為構建壁壘的重要手段

除了華為,oppo在2020年加入Avanci專利許可平臺,通過該平臺向物聯網及車聯網市場許可全球3G和4G無線通訊標準必要專利。值得關注的是,在2021年中國發明專利授權量榜單中,OPPO排名第三,僅次于華為與騰訊,授權量從2020年的3581件,增加到4179件。

而加入Avanci,再一次側面證明了OPPO在物聯網領域的專利實力。就在今年6月,oppo公開了一項名為“模式切換方法、裝置、穿戴設備和計算機可讀存儲介質”的物聯網領域新專利,可檢測到所述穿戴設備與目標設備之間發生近場通信觸發操作的情況,最終提高手機等設備與可穿戴設備互聯的效率提升。

中國發明專利授權量TOP10 圖源:知識產權監控

不管是在收取知識產權費用、減少專利糾紛還是其他方面,知識產權已然成為企業發展的技術動力。只不過在國內企業中,能讓知識產權業務的發展成為主要利潤增長線的企業是很少的,華為在2019年的專利費用收入僅占總銷售收入的1%。

業內人士認為,在現階段知識產權收費帶來的營收在華為的總營收中占比較小,但是全球知識產業戰略布局對于國內半導體產業卻有著重要的作用。一是通過國內企業授權給國際半導體大廠,或者是物聯網與車聯網廠商,讓國內半導體產業更加重視知識產權;二是在國內半導體企業拓展國外市場的過程中,專利技術已經成為一把鑰匙。瑞納捷副總經理張紅磊在接受電子發燒友網采訪時表示,建立知識產權壁壘、技術壁壘的同時,也是在保護自己的專利和利益。

可以很明顯地看到,國內智能手機廠商不斷向海外尋找新的市場,對于知識產權的重要性,小米集團總裁王翔早在2017年的公開演講中提到,企業在國際業務拓展必須要掌握好知識產權的規則,需要知識產權的保護。特別是在智能手機領域,涉及很多與wifi等通訊類相關專利至少有十個,所有的專利費占智能手機硬件近20%的比例。

除了智能手機等終端廠商,近幾年國內半導體廠商也在不斷成長,國產化加速推進,同時也在加速國際化進程,在開拓海外市場時遇到的專利“風波”,也提高了半導體企業專利意識。

當然,專利“風波”不僅僅出現在企業開拓海外市場時,國內企業之間的“專利較量”以及上市過程中的“專利阻擊”等相關事件也是屢見不鮮。例如功率半導體芯片企業安芯電子在科創板上市過程中,再次收到杰利電子指出安芯電子侵犯杰利電子專利權的訴訟。

此外,一些“專利靠拼湊”的企業在上市過程中,面臨嚴格的問詢。2021年,匯川物聯收到科創板上市委決定暫緩審議的公告,其中一項問詢重點是“形成主營業務收入的發明專利5項以上”的科創屬性指標。業內媒體在報道中指出,產生問詢的原因是匯川物聯自主研發的發明專利在申報時只有3項,而科創板最低標準是5項。在招股書中,匯川物聯披露了13項專利,其中10項是從閩江學院處受讓獲得。匯川物聯在科創板的上市過程讓業內人士將目光轉向知識產權,靠“拼湊”獲得的專利無法展示其技術實力,更無法令人信服。

小結:

公開資料顯示,華為一直有在向蘋果等其他國外企業授權專利,如今華為、oppo在物聯網專利授權從側面證明了國內物聯網領域的知識產權環境已進入一個新的發展階段。對于國內知識產權環境的變化,張紅磊表示,在早期由于國內法律法規不夠完善,企業對知識產權保護意識也不夠強烈,但隨著企業的品牌化意識加強,以及開拓海外市場的需要,整個知識產權市場也趨向于健全并且不斷完善。