微軟斷供俄羅斯

6 月 19 日,據海外多家媒體報道,俄羅斯境內用戶已經不能正常地下載 Windows 10 和 Windows 11 系統安裝程序了。

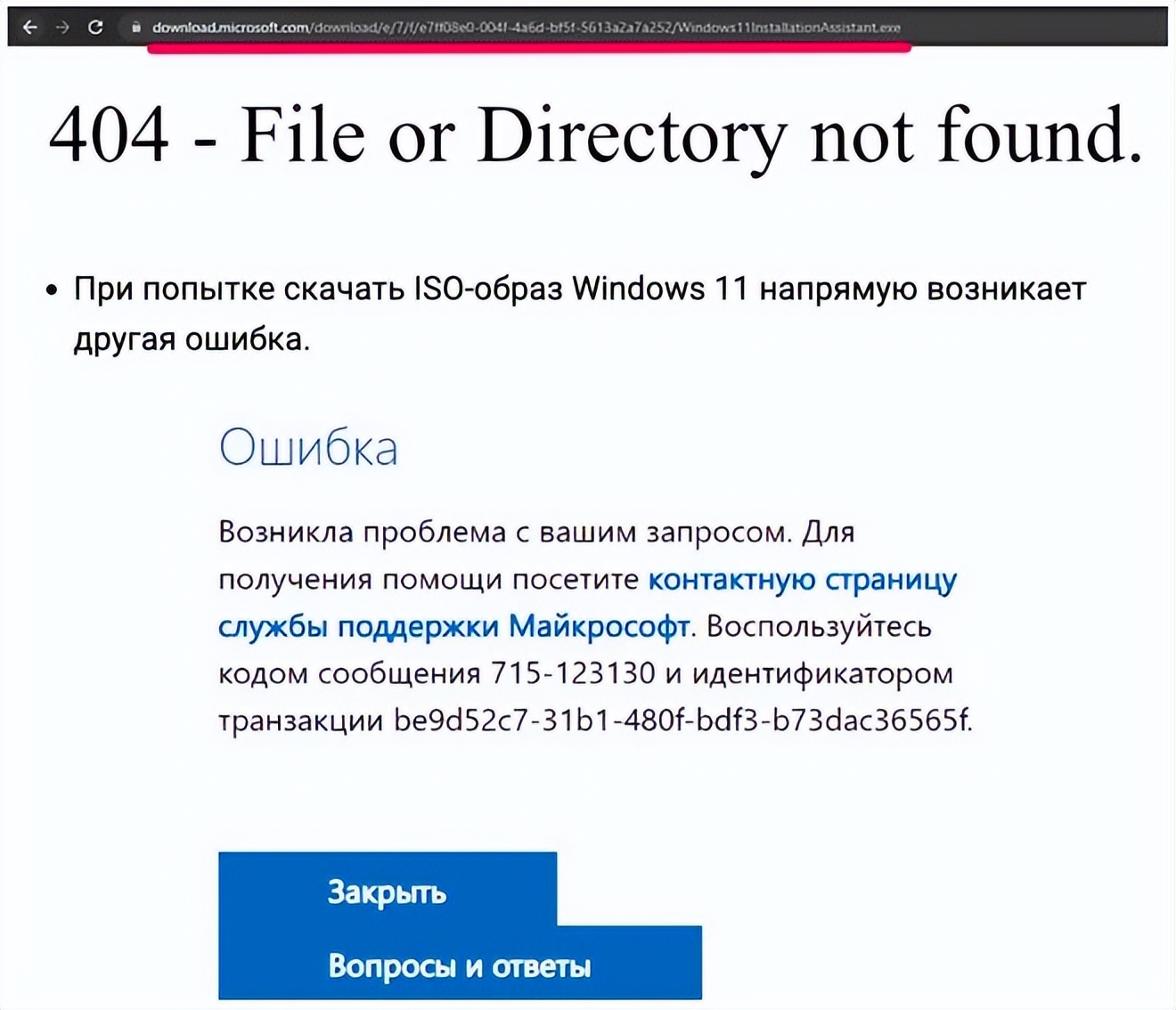

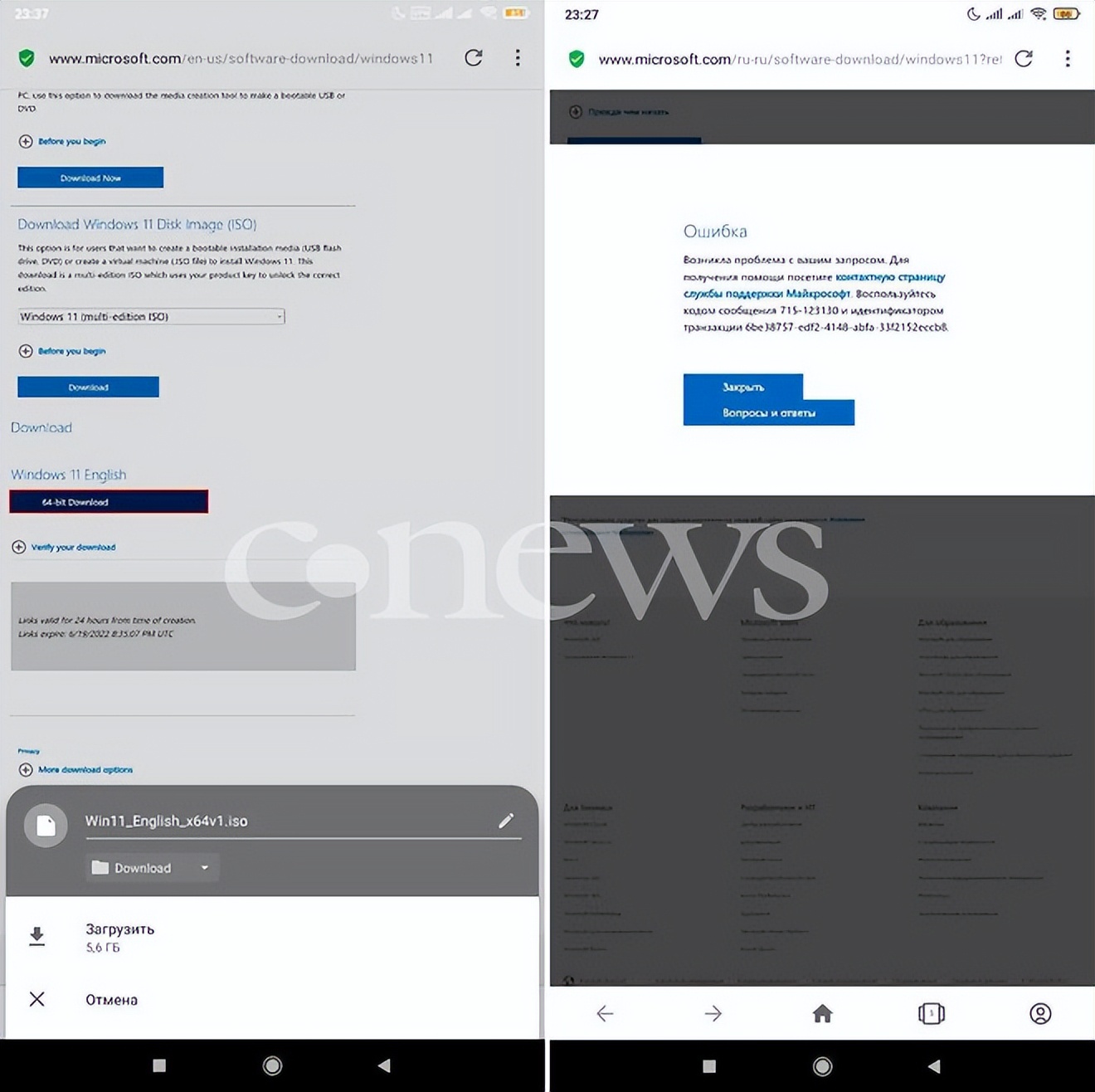

目前,當俄羅斯的用戶試圖從微軟網站下載 Windows 11 系統安裝鏡像時,會出現這樣的提示:“錯誤:您的請求有問題。如需幫助,請訪問 Microsoft 支持聯系頁面”。如果嘗試下載 Windows 10,則會出現錯誤:“404 - Not Found”,而所謂 404 ,意味著找不到該文件或者目錄。

據報道,從 6 月中旬開始,俄羅斯多個地區的用戶都反映了類似的問題。但是,俄羅斯的用戶卻發現,可以通過 VPN 連接來正常下載。這就意味著微軟已對俄羅斯的 IP 地址進行了嚴格的訪問限制。CNEWS 確認,俄羅斯的用戶在使用 VPN 時,如果是連接到歐美的 VPN,下載鏡像和應用程序時不會出現問題,并且可以正常使用;但使用俄羅斯的 IP 地址時,則會得到一個錯誤提示:

微軟會斷供中國嗎?

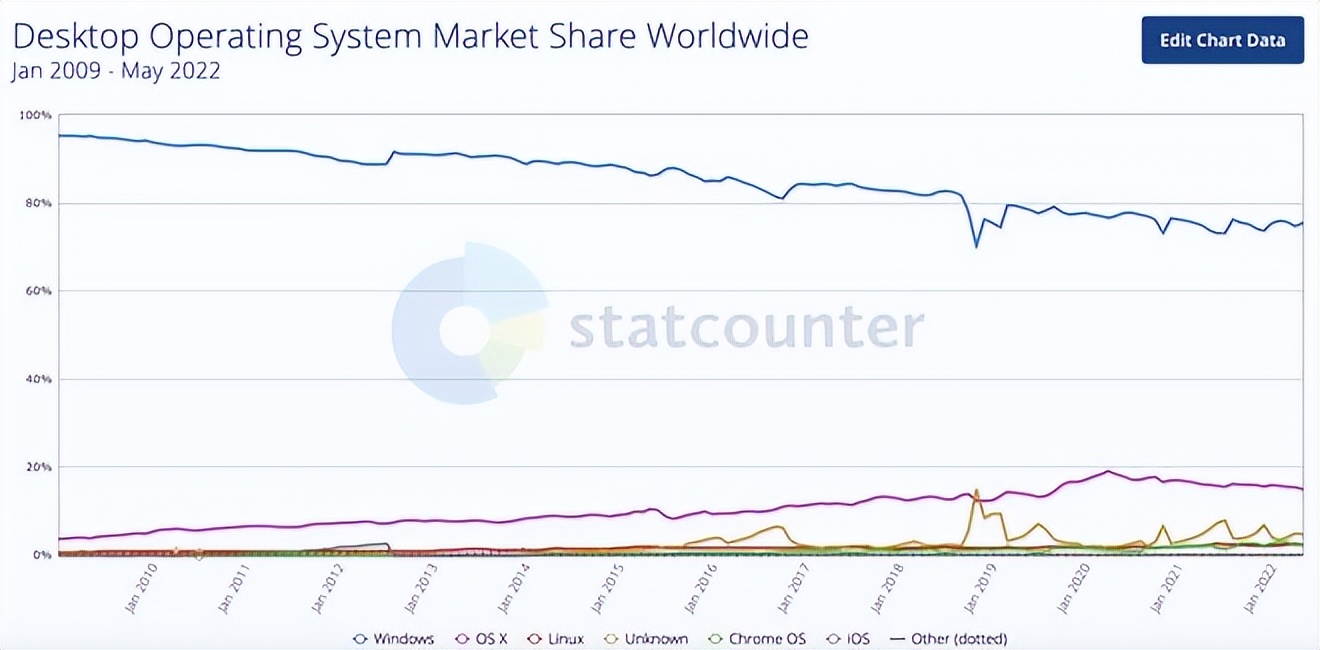

眾所周知,微軟 Windows 是全球桌面操作系統市場上的領頭羊。雖然在最近幾年,由于 macOS 和開源操作系統的影響,從 2009 年到 2022 年,Windows 的市場占有率在不斷下降,但 Windows 系統在 2022 年 5 月依然占有 75.54%的全球市場份額。

這一事件給我們國家敲響了警鐘。微軟幾乎壟斷了國內的桌面操作系統市場,一旦微軟徹底斷供,并不再負責安全維護,那么,國內的 Windows 用戶就處于無任何保護的狀態。由于美國情報部門已掌握大量 Windows 系統的漏洞,所以,國內 Windows 用戶的信息安全問題不容忽視。

考慮到目前中美的關系,未來不排除西方也會像對待俄羅斯那樣對待我們。人無遠慮,必有近憂,國內機關、企業應當加速對 Windows、數據庫的自主可控的國產替代。

“封殺”只有零次和無數次,一旦微軟真的開了俄羅斯這個先例,那么誰也無法保證自己不會是下一個。據悉,目前全球操作系統基本上都被美國微軟公司壟斷,而我國 90%以上電腦搭載的也都是 Windows 系統,相當于被微軟卡住了脖子。

微軟似乎早已為斷供中國做好了準備。微軟于 2020 年 8 月 1 日更新了服務協議,其中責任限制條款的 b 條內容指出:

對于因超出微軟合理控制范圍的情況(例如,勞資糾紛、不可抗力、戰爭或恐怖主義行為、惡意破壞、意外事故或遵守任何適用法律或政府命令)而導致微軟無法履行或延遲履行其義務,微軟對此不承擔任何責任或義務。

結合近年來美國對中國科技行業實施嚴厲打壓的大背景來看,有人將這些條款解讀為微軟為自己“留下后路”,即將斷供中國且不給予任何補償。

國產操作系統與數據庫走過的路

近年來,由于華為被斷供的原因,再加上國際形勢的大環境因素的影響,越來越多的企業、開發者,如麒麟、統信、華為等,紛紛投身于國產操作系統的研發中,打破了操作系統領域“被動”的狀態。

隨著開源的興起,替代 Windows 已經不再像過去看似那么艱難,但是,在中國的核心技術棧遍地開花的年代,如何做好國產基礎軟件的功能性、穩定性、兼容性、體驗度、生態等維度,既是我們亟需解決的問題,也是基礎軟件突破口所在。

從 2009 年以來,Windows 的市場份額在競爭中不斷下降,一方面由于蘋果 macOS 帶來了強有力的競爭;另一方面,層出不窮的開源操作系統為操作系統市場帶來了無限的可能性,這一趨勢也就不足為奇了。

近幾年,全球很多國家開始放棄了 Windows,轉而使用開源操作系統,比如 2003 年,德國慕尼黑市啟動了 LiMux 項目(基于 Ubuntu 的“慕尼黑發行版”),打算把所有的政府辦公系統和公務員的個人電腦從 Windows 遷移到開源軟件平臺;韓國政府扶持基于 Linux 的本土開源操作系統 Gooroom、HAMONIKR、TMAX OS 等;土耳其部分地區推行本土研發的 Linux 發行版 Pardus……

回到問題本身,如果在中國,Window、數據庫這些基礎軟件被斷供了,將會帶來哪些影響?

在國內桌面操作系統市場方面,微軟占有中國 87.5%的市場份額,而國產操作系統還處在起步階段。但是,無論微軟有沒有可能對中國實施禁令,中國都必須加大自主知識產權的操作系統的市場份額,從俄烏戰爭期間俄羅斯被全面封殺來看,自己的命運不能被他人把控。近幾年,中國的國產化產業鏈的發展,在 IT 領域的芯片、操作系統、數據庫三大領域都有了突破性的進展,一批國產公司逐漸成長起來,比如芯片領域的飛騰、龍芯,操作系統領域的麒麟與統信,以及眾多的國產數據庫廠商。

根據前瞻產業研究院的統計數據,目前芯片和操作系統的國產化率仍然較低,在 2020 年分別只有 0.5%和 1.2%,但數據庫的國產化率已經達到 50%。這和多年前就興起的“去 IOE”運動有一定的關系。Oracle 所在的數據庫領域,其國產替代的進程早在十多年前就開始了。

2009 年,阿里云創始人、中國工程院院士王堅定下了一個當時看來非常激進的目標:在阿里巴巴的核心系統中,不再使用 IBM 的小型機、甲骨文 Oracle 的數據庫、EMC 的存儲——也就是常說的“去 IOE”。

2013 年,阿里巴巴最后一臺小型機下線;同年 7 月,甲骨文數據庫下線。至此,阿里巴巴在“去 IOE”運動上取得了里程碑式的成功。

自主可控、國產替代并不容易,“去 IOE”運動也是非常緩慢的進程。在 2016 年 5 月 12 日舉辦的第七屆中國數據庫技術大會上,甲骨文公司副總裁吳承楊演講時,提到了一組數據:中國的數據庫市場前三位為甲骨文、IBM、微軟,其中 Oracle 占據 56%的市場份額。在大會上,吳承楊反復強調,“去 IOE”運動不會對甲骨文造成任何影響,但是他也坦承,“去 IOE”運動教會了甲骨文如何貼近用戶。

即使在今天,Oracle 依然在中國的政府、銀行等市場占據主流地位,這是一個歷史遺留因素。比如,2021 年中國郵政儲蓄銀行就曾公示數據庫采購項目,擬定 Oracle 為唯一供應商,理由是“當前我行多個核心生產系統使用 Oracle 數據庫進行存儲和處理,無法替代”。

從技術層面來說,國產數據庫在性能方面已經能夠和甲骨文等老牌企業并駕齊驅了。例如,2019 年支付寶自主研發的數據庫 OceanBase,就在素有“數據庫世界杯”之稱的 TPC-C 測試中,打破了 Oracle 保持了 9 年之久的世界紀錄,首次超越 Oracle。

不過,技術上的國產替代,并不代表一定可行,需要更多的人財物等支出,才能達到國際先進水平。曾有人稱:“數據庫就像人的心臟,誰會沒事兒就去想著換個心臟?說白了是一個費力不討好的事情。”

所以,國產數據庫的突圍之路,常常采取“農村包圍城市”的戰略,先在非金融客戶(金融公司是數據庫的主要客戶)的非核心系統取代國外數據庫做起,以此來彰顯自身的實力。

如今,國產數據庫已經在本土市場逐漸站穩腳跟。國內企業對國產數據庫的態度是應上盡上,這已經成為一種趨勢。

根據 IDC《2021 年上半年中國關系型數據庫軟件市場跟蹤報告》顯示,在傳統部署模式市場中,國際廠商仍占主導地位,但份額已開始逐漸下滑,目前廠商份額占比前三分別為 Oracle、華為及微軟,市場占有率分別占比 26.7%、14.7%、7.6%;而在云數據庫中,阿里巴巴、騰訊占據前兩位,市場占有率分別為 44.7%、17.4%,國產數據庫占據絕對領先。

雖然 Oracle 在中國數據庫市場仍然舉足輕重,但技術的變革正在悄然發生,這對 Oracle 的沖擊并不低于“去 IOE”運動,并且也讓我們重新思考國產替代的語境與現實意義。

開源正在成為數據庫領域的一大趨勢。DB-Engines 的數據顯示,截至 2021 年底,全球 383 款數據庫中開源數據庫占據 51.7%,高于 8 年前的 35.5%,并在 2021 年 1 月占比首次超過商業數據庫;排名前十的數據庫中,開源數據庫占據 6 席。

同時,開源與云服務相結合,也讓開源數據庫找到了絕佳的商業模式。自 2018 年開始, MongoDB 發布的 Altas 數據庫云業務一直在快速發展,而云原生的模式促進了開源軟件的蓬勃發展,疫情后全世界數字工作的方式又加速了云服務的增長,共同推動了開源與云服務的加速融合。

但是,很多國產數據庫系統并非真正的自主開源,而是在開源數據庫 MySQL 基礎上修改的,而 MySQL 又是 Oracle 旗下,因此極端情況下,MySQL 也存在被斷供的可能性。

中國已經誕生了一些基于自主研發的開源數據庫,并且表現亮眼。其中,在 2021 年代表開源項目活躍度的全球數據庫年度排名中,來自中國的分布式數據庫 TiDB 和時序空間大數據引擎 TDengine 活躍度占據第三位和第六位。

因此,在國內市場,國產替代是必要且政治正確的。

從全球及國內來看,數據庫行業正在加速洗牌,中國數據庫廠商正趕上數據庫產業變革的重大機遇期,借助開源和云計算,中國數據庫有機會在全球市場占據一席之地。如何抓住這個機遇,是在國產替代之外,同樣值得努力的事情。

國產化的必要性與緊迫性

今天,這樣的機遇發生在數據庫;明天,類似的機遇就會發生在其他“卡脖子”領域。

如果說,Windows 和數據庫是對中國的警示,那么近日美國發布的針對網絡安全領域的出口管制規定,要求微軟、谷歌等美企向中國等 48 個國家、地區分享網絡安全漏洞等信息之前,必須要先向美國相關部門申請并獲得許可。很顯然美國在利用微軟、谷歌等美企在變相“制裁”中國的網絡安全領域。

“沒有網絡安全就沒有國家安全。”操作系統、數據庫這個最基礎、最底層的系統軟件是否能實現國產替代,影響著中國整個互聯網生態的自主可控。目前,Windows 的優勢有目共睹,巨大的前期投入與建立生態的難度,以及成功者強大的專利壁壘,都讓后來者舉步維艱。但也要看到,蘋果和谷歌依靠 “操作系統免費 + 應用商店收費”等創新模式,已經在移動互聯網大潮中找到了生存空間。在云計算、大數據、物聯網的時代,各種智能終端、可穿戴設備乃至家電、汽車等,都將成為人們必備的終端產品,其中孕育著跨終端、全場景式操作系統崛起的機會,正等待著弄潮兒去把握。同時,“金錢買不來技術,市場換不來技術”已成為社會共識,國家網絡強國戰略在不斷釋放政策紅利,“國產替代”成為投融資市場的熱門話題。可以說,在發展國產操作系統的征程上跋涉了十幾年的探路者,正迎來最好的發展環境。國產操作系統需要繼續堅定信心、堅持創新,力爭讓國人通過更多“自己的窗戶”看到互聯網的世界。

自主可控:路漫漫其修遠兮

自主可控的道路,充滿挑戰。從巴統到瓦森納協定,再到近來美國對中興、華為等中國企業的制裁,西方國家對中國的技術封鎖一直存在。1950 年成立的巴統,即以美國政府為首,聯合西歐國家對社會主義國家實施禁運,防止和限制西方的戰略產品、高新技術流向社會主義國家。隨著蘇聯解體和東歐劇變,巴統也隨之散伙,但是西方國家的出口管制政策并沒有隨之結束。1996 年瓦森納協定簽署,從 1996 年 11 月起實施新的控制清單和信息交換規則,實際上替代巴統,中國同樣在被禁運國家之列。瓦森納協定雖不具有巴統的強制性,然而事實上中國依然無法直接從西方世界得到先進的軍用或民用技術或產品。

正因為西方國家對中國的限制和禁運,才讓我們不得不走上了自主研發的道路,結果證明,效果很好。我們的北斗系統、射電望遠鏡、神威·太湖之光超級計算機、殲 20 等先進技術和成果,都達到了世界領先水平。

在這樣的背景下,中國的國產化工作,也要發揚“兩彈一星”精神,篳路藍縷,走出自主可控的道路。科技無國界,但是科技企業有國界,我們不可能把希望寄托于他人的仁慈,命運只能掌握在自己手里!惟其艱難,才更顯勇毅;惟其篤行,才彌足珍貴。中國信息產業的自主可控進程,注定不會是一帆風順的旅程,需要有志者付出更多努力。

版權聲明: 本文內容來源于網絡,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容,請聯系我們,一經查實,本站將立刻刪除。