昨日,國家互聯網信息辦公室公布了對滴滴的處罰結果,“靴子落地”了嗎?

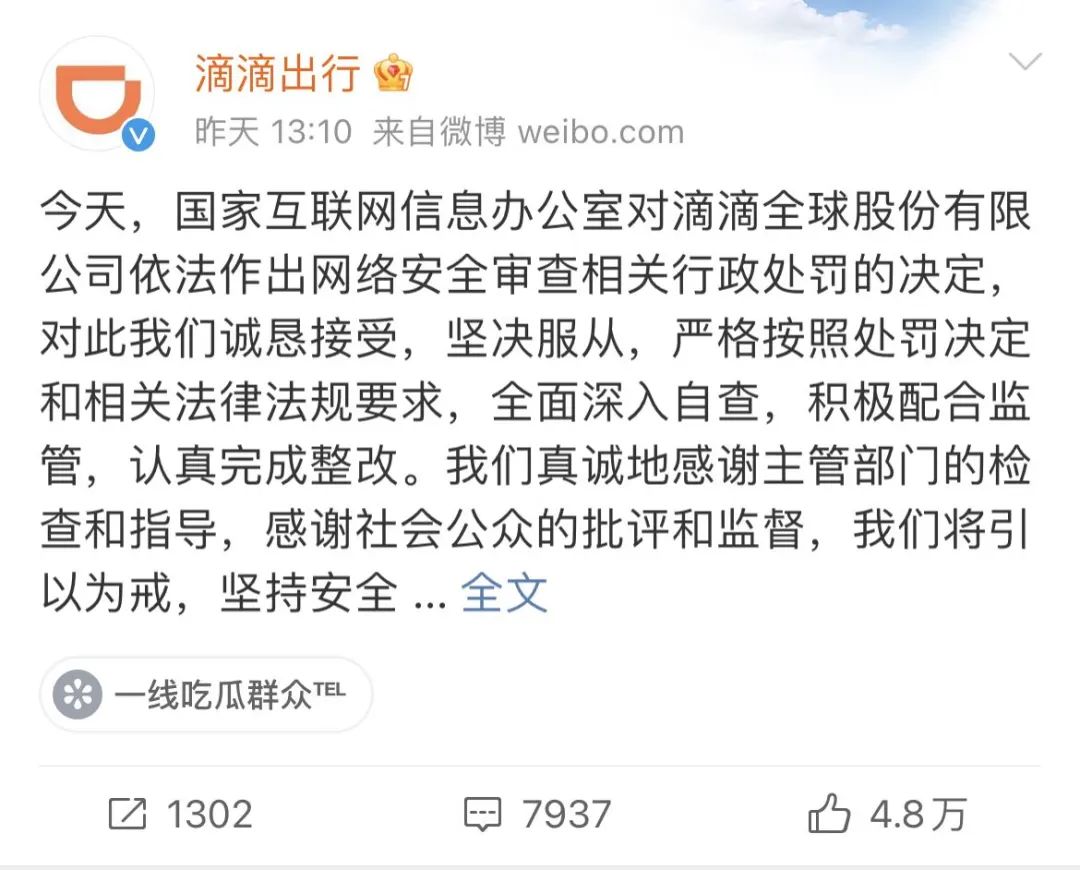

時隔一年,這起國內首次動用《中華人民共和國國家安全法》的滴滴出行網絡安全審查案終于走向了終章。昨日(7月21日)下午13時許,國家互聯網信息辦公室公布了對滴滴的處罰結果——

依據《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》《行政處罰法》等法律法規,對滴滴全球股份有限公司處人民幣80.26億元罰款,對滴滴全球股份有限公司董事長兼CEO程維、總裁柳青各處人民幣100萬元罰款。

在這個昏昏欲睡的工作日午休時段,高達80億的罰款一石激起千層浪,迅速引發熱議、沖向熱搜首位,而網信辦在回答記者提問時公布的“8條罪證”更是將滴滴推向了輿論的中心。雖然滴滴在第一時間便予以回應,但在一片口誅筆伐之中,“罰少了”、“永久下架”等言論仍居多數……

海量數據去哪兒了?

據國家互聯網信息辦公室有關負責人介紹,滴滴公司共存在16項違法事實,歸納起來主要是8個方面:

一是違法收集用戶手機相冊中的截圖信息1196.39萬條;

二是過度收集用戶剪切板信息、應用列表信息83.23億條;

三是過度收集乘客人臉識別信息1.07億條、年齡段信息5350.92萬條、職業信息1633.56萬條、親情關系信息138.29萬條、“家”和“公司”打車地址信息1.53億條;

四是過度收集乘客評價代駕服務時、App后臺運行時、手機連接桔視記錄儀設備時的精準位置(經緯度)信息1.67億條;

五是過度收集司機學歷信息14.29萬條,以明文形式存儲司機身份證號信息5780.26萬條;

六是在未明確告知乘客情況下分析乘客出行意圖信息539.76億條、常駐城市信息15.38億條、異地商務/異地旅游信息3.04億條;

七是在乘客使用順風車服務時頻繁索取無關的“電話權限”;

八是未準確、清晰說明用戶設備信息等19項個人信息處理目的。

這“八宗罪”以及數以千萬、億級計算的隱私數據量,樁樁件件都結結實實地踩到了用戶的底線——人臉信息、精準位置、身份證號信息等等。然而,冷靜后細想,“天下烏鴉一般黑”,難道其他互聯網廠商就沒有收集我們的個人信息嗎?如今,誰還不是個沒有隱私的“透明人”了?

誠然,任何人看到這觸目驚心的數據量后都難免憤怒,筆者也曾怒斥一句“滴滴怎么敢?”但在“個人隱私保衛戰”之后,更多的網友還是更加關心數據的去向,而這恰恰也是滴滴網絡安全審查事件的開端。

想必大家還記得,2021年6月30日晚間,100周年的前夜,滴滴在紐交所低調上市。7月2日,中國網信辦官網便公開發布了“網絡安全審查辦公室關于對‘滴滴出行’啟動網絡安全審查的公告”,并要求審查期間“滴滴出行”停止新用戶注冊。

更重要的是,公告明確提到了“防范國家數據安全風險”,就在大家多重猜測之際,有網友發文稱,滴滴為了在美國上市,未經國內監管部門允許,在七一前一天把中國道路數據打包給美國了。該言論迅速發酵,風波愈演愈烈,雖然疑似最初曝出該消息的網友在輿論乍起之時便連忙注銷了賬號、滴滴高管與官方賬號也曾多次表態否認,但時至今日,“把數據打包交給美國”的標簽仍纏繞在側。

圖源:芯智訊

眾所周知,滴滴可以提供包括網約車、出租車、拼車、代駕以及順風車等多種類型的服務,其背后是用海量都不足以形容的龐雜數據,包含所有用戶的個人信息、行程信息、支付信息、車內錄音信息等,通過這些信息可以輕易地基于大數據技術還原出一個完整的、精細到肌理的中國。所以,如果該言論成真,其對于國家安全造成的重大威脅難以想象。

盡管網信辦給出的8個方面、16項違法事實中并未提到數據去向,但其中的一段話卻值得深思——

此前,網絡安全審查還發現,滴滴公司存在嚴重影響國家安全的數據處理活動,以及拒不履行監管部門的明確要求,陽奉陰違、惡意逃避監管等其他違法違規問題。滴滴公司違法違規運營給國家關鍵信息基礎設施安全和數據安全帶來嚴重安全風險隱患。因涉及國家安全,依法不公開。

其中,諸如“嚴重影響國家安全的數據處理活動”、“惡意逃避監管”、“國家關鍵信息基礎設施安全和數據安全”這一類的措辭仿佛也昭示著事情并沒有那么簡單。雖無意妄論國家安全,但值得注意的是,在公布了80.26億的處罰后,網信辦并未明確去年7月便下架的多款滴滴出行APP何時回歸,所以筆者認為,現在談“靴子落地”仍為時尚早。

滴滴用戶數據如何繪出道路細節?

相信很多讀者都曾有過“教育”滴滴的經歷——雖然APP內支持地圖選擇起點/目的地,但很多人仍習慣手動輸入,其中偏差的幾百米路程則會口頭為司機指路,經過一定時間的路線“學習”,滴滴便會自動更新對于該目的地的導航。

而這種非常簡單的AI、數據標注在一些內部道路的導航中表現尤為亮眼,但其背后的隱患也顯而易見——無論起點或目的地是否位于軍事重地、敏感地區等,哪怕是地圖上并沒有細化的部分,只要是訂單涉及的行駛路線都將被滴滴收錄。而這些涉及道路信息等關乎基礎設施的敏感數據何其重要,曾在中國擁有近4億年活躍用戶的滴滴完全可以通過其日積月累的訂單路線描繪出中國大小城市的街道巷陌。

除此之外,網信辦公布的違法事實中提到的“親情關系信息”、“家”和“公司”打車地址信息也令人細思極恐。滴滴是如何在沒有設置親情賬號的前提下獲知社交關系的?又是如何在并未標記家與公司地址的情況下自動篩選、匹配位置信息的?

從專業層面來看,其勢必會用到“聚類分析”,這是目前數據挖掘中的一個很活躍的研究領域,顧名思義,即“物以類聚人以群分”,聚類分析是指將物理或抽象對象的集合分組為由類似的對象組成的多個類的分析過程,目標就是在相似的基礎上收集數據來分類。

通俗來講,假如你與親友相約每周末都會進行聚餐、逛街等活動,那你們每周至少會有一次,在同一時段前往同一目的地,而后在同一時段,在該目的地分別打車回家。這種相似度極高的同類數據累計夠一定次數之后便可超越巧合,被認定為親友關系。換言之,只有積累了足夠的數據樣本,想要將其分類尋找重合點便不是難事,而成立近十年的滴滴最不缺的就是長期用戶及其長年累月的訂單數據。

“家”和“公司”打車地址信息亦是同理,當你多次在深夜自一個辦公樓打車至一處居民區,家與公司的地址便垂手可得。

總結來看,僅僅用戶訂單與導航路線便足以挖掘出大量有價值的信息,而其違法事實中提到的手機截圖信息、人臉識別信息、出行意圖信息等又將映射到哪里呢?更令人膽寒的是,聚齊了人臉數據、年齡、職業、家庭位置、親友關系等諸多細節,無異于將用戶“一絲不掛”的剖白在網絡世界之中。

行文至此,筆者不禁后怕,如若此前傳聞成真,恐怕用“遺患無窮”來形容也不為過。

滴滴還能否一戰?

毫無疑問,這次拉鋸了一年有余的網絡安全審查對于滴滴而言,除了明面上的80.26億罰款外,產品下架所帶來的用戶流失也同樣是一記重擊。

據網約車監管信息交互平臺統計,截至2022年6月30日,在當月訂單量前10名的平臺中,按訂單合規率(指駕駛員和車輛均獲得許可的訂單量占比)從高到低的分別是如祺出行、享道出行、T3出行、攜華出行、首汽約車、曹操出行、萬順叫車、美團打車、滴滴出行、花小豬出行。

此外,根據交通運輸部每月發布的網約車運營數據,今年3月,滴滴出行的月訂單量相對于去年6月下滑超過35%。除了本就虎視眈眈的高德打車、美團打車外,曹操出行、T3出行增長強勁,多方力量通過加大優惠力度、增加宣傳曝光等諸多途徑,加速爭奪市場,而APP下架、處于整頓期的滴滴目前看來毫無招架之力。

同時,滴滴的虧損也在持續擴大。2021年滴滴運營虧損為484.4億元,上年同期運營虧損137.9億元;凈虧損為493.3億元,上年同期的凈虧損為106.1億元;歸屬滴滴股東的凈虧損為500.3億元,上年同期歸屬普通股股東的凈虧損為106.8億元。

而隨著處罰結果的公布,滴滴似乎距離回歸又近了一步,只不過,面對重新洗牌的賽道競爭,滴滴還能否一戰呢?

在回答這個問題之前,我們不妨先來思考,對于整個出行領域而言,是否存在真正的壁壘?

從高德地圖、美團、騰訊,以及不久前剛剛宣布加入網約車競爭的華為來看,這一行的壁壘并不高。哪怕是在滴滴如日中天之際,也有不少司機會同時注冊多個平臺,同時接單,不少用戶也會在發布訂單前價比三家。

所以,對于滴滴而言,交了罰款是第一步,整頓APP重新上架才算是宣布回歸,而后能否財務壓力下抗住激烈競爭才是真正的考驗。

寫在最后

無論如何,滴滴網絡安全審查告一段落,這一次具有重大意義的清查也令企業與用戶對于數據安全有了更加深刻的認知,正如胡錫進評價此事時所言,希望這是一個大型互聯網公司停止過度采集和濫用用戶信息、個人隱私和國家信息安全受到互聯網全行業乃至中國全社會高度重視的轉折點。

誠然,在數據為王的時代,最大化收集用戶信息的做法普遍存在于消費行業,但如何合法合規地處理、利用數據,以及數據的去向才是關鍵,也希望滴滴一事能為互聯網企業敲響警鐘,要嚴守國家安全底線,保護用戶隱私。

參考資料:

1.《全國網約車6月訂單合規成績單出爐》,羊城晚報

2.《史無前例?滴滴遭國安法調查,新用戶停止注冊!官方回應“絕無可能把數據交給美國”!》,物聯網智庫