“把寒氣傳遞給每個人”的華為,在用戶擁護下不曾熄滅“新5G手機”的火種。

上個月“華為蘋果決戰紫禁之巔”備受矚目,一個月后的復盤之時,兩家公司的新機在市場上的反響截然不同——iPhone 14 系列大幅跳水,iPhone 14 Plus被削減產能;華為Mate 50系列在電商渠道搶售一空,兩家手機的旗艦系列在中國手機高端市場的本輪爭奪戰初見分曉。

對于時隔兩年再發新機的Mate系列來說,Mate 50的成功得益于“捅破天”技術等加成,但也不免存在一些遺憾——5G依舊缺位,回歸總在下一個系列。新機推出的同期就有傳言稱華為將推出適配上述機型的5G通信殼,以此“外掛”將其進化為“殘血版”5G手機。

但與Mate 50供不應求的境況相反,華為Mate 50 5G手機殼價格近期大跌,已從原價的799降至200多元。手機市場的風向越發難以預測,消費者開始評估5G等大熱技術背后的泡沫,從而選擇更實用的機型。

有不少用戶表示,其實購買Mate 50系列就沒有把不支持5G當作一個非常重要的條件來考核,也就是說4G也是沒有任何問題的。那么到底是華為手機用戶不關心5G?還是如今的手機消費者都不關心5G?

“外掛”成累贅

光速貶值的5G手機殼本身是華為Mate 50的補憾之作。實際上,華為自從Mate 40以后就一直未能正常發布5G旗艦機,P50系列也均是4G手機,這是國產高端旗艦手機共同面臨的難關。例如,華為P50 Pro采用麒麟9000以及高通888 4G芯片,前者集成了5G基帶但無法實現5G通信的原因是缺少濾波器。

究其原因,在美國多輪技術限制下,一方面高通無法對華為供貨,另一方面國內供應鏈在5G零件生產方面存在技術難關尚在攻克。去年華為P50系列新機發布會上余承東曾坦言:“因為這兩年多美國四輪制裁,限制我們5G手機,導致5G芯片只能當4G用。”

5G通信手機殼是華為在現存困境之下探索5G手機可行道路的一項嘗試,此前已在旗下多款手機上推出此類手機殼。這類手機殼相當于5G調制解調器和WiFi路由器的組合,通過內嵌的eSIM卡與5G modem(調制解調器),把運營商基站的5G信號轉換為WiFi信號,讓消費者通過WiFi網絡使用到對標5G的網速。

華為Mate50 5G手機殼推出的本意也是如此,讓有需求的消費者接上5G網絡,網絡連接更穩定快速,缺點在于手機殼同時會降低握持手感,對續航也有影響,雖然有快充接口,但瑜不掩瑕。

網上已有多位博主對華為今年6月推出的P50 Pro適配的5G手機殼進行測速。搜狐科技的測試結果顯示,P50 Pro在搭配5G通信殼、使用5G網絡時,其網速明顯優于使用4G網絡,下載速度提升67.4%,上傳速度提升75.3%。但即便有5G通信殼加持,搭載驍龍888 4G芯片的P50 Pro,在網速方面仍比搭載驍龍888 5G芯片的手機稍顯遜色。其中下載速度比后者降低58.8%,上傳速度降低1.3%。

另一項重要影響則在于信號。結果顯示,通過5G通信殼進行5G通信時,溫度、微小的位移等外部環境因素都會對通信造成影響。有業內人士指出,如果芯片硬件本身或芯片公司提供的相關校正算法不夠好,可能磕碰一下手機信號質量就不行了。

在耗電方面,手機殼的生產商數源科技在官網明確表示,佩戴5G殼后,根據產品使用場景和頻率會一定程度上影響手機續航時間。測試結果顯示,若在同等條件下播放30分鐘視頻,搭載5G手機殼且用5G網絡時耗電量為6%,不搭載5G通信殼使用4G網絡時耗電量為3%。

5G手機殼推出以來,用戶對其的吐槽主要集中在兩點:一是價格昂貴,不僅要購買售價799的手機殼,同時每月需要為eSIM功能額外支付10元費用;第二,這種渠道的5G體驗未達到預期,不值得為此犧牲網速和續航。

華為用戶在等待什么?

在2021年華為全連接大會上,華為曾表示:未來華為努力的方向之一是“新的5G手機問世。Mate 50系列推出不久,市面上久有消息爆料稱明年的Mate 60系列將搭載5G,備受關注的麒麟芯片在明年下半年或將迎來突破,并將會有一些5G解決方式的驚喜。

這無疑是振奮人心的,不僅在于民族品牌的情懷加成,也在于這是中國手機突破芯片封鎖的關鍵一戰。回顧華為被美國的多輪制裁——2019年,美國禁止華為使用美本土技術相關元器件;2020年5月,華為無法購買使用含美國技術的半導體相關元器件,自研麒麟芯片陷入危機;同年,華為麒麟芯片因缺乏核心元器件難產,其智能手機業務受挫。

盡管如此,華為仍然位居國內5G手機品牌的王座。此前每日互動大數據發布的2022年第二季度各大品牌5G手機占有率的報告顯示,華為5G手機市場市占率達20.8%,位居榜首,蘋果、vivo、OPPO次之,華為的用戶忠誠度羨煞旁人。

在數據層面,從9月6日預售開始計算,線上渠道華為商城內的Mate 50和Mate 50 Pro兩款機型經常顯示缺貨。具體來看,該系列售價12999元的Mate 50 RS保時捷版已有66.9萬人預約,Mate 50的預售成績單再一次證實了華為Mate系列在國內高端機市場的影響力。

華為新系列旗艦機受到熱捧也是因為不會受困于芯片難題,不斷壯大自身技術實力。Mate 50系列在具有北斗衛星通信、1%應急模式、10檔可變光圈、昆侖玻璃等新功能之外,其網速和信號都更進一步。在同等弱信號環境下,與5G的iPhone 13 Pro Max相比,Mate 50的上傳下載速度均優于前者,在信號接收層面亦是如此。

而芯片難題也看到了突破的曙光。華為去年申請了有關5G射頻的相關專利,加上備貨充足的5G基帶芯片,華為的5G新機或許已在路上。近日有消息稱,華為又一新機入網,或為搭載麒麟9000芯片的Mate40系列機型。工信部網站近日消息顯示,一款型號為 NOH-AN80 的華為5G數字移動電話機于10月18日通過工信部電信設備進網許可。入網信息顯示,該設備為雙卡雙待移動電話機,支持5G-增強移動寬帶(eMBB)技術,搭載 HarmonyOS 操作系統。業界猜測這款新機或為Mate40系列機型的增配型號。

5G手機的尷尬處境

將群體放大為全體手機用戶,有媒體調查顯示,有不少5G手機用戶經常把5G開關關掉,現在仍是4G統治階段。當前,5G現象級應用還未誕生,人們日常使用頻率最高的仍是4G時代誕生的爆款應用,短視頻、電商購物、移動支付等,這代表著4G網速以及信號對于消費者而言已經足夠滿足需求。

消費者考慮的問題更為實際:5G套餐價格高昂本身是市場下沉的一大阻礙。中國移動營業廳推出的5G套餐價格為89元起步,然而5G套餐用戶已達到58.3%,在普及三年后,5G客戶群體的進一步挖掘要依靠低價的套餐。運營商經常通過附加流量包的方式變相降低套餐價格。

此外,5G網絡尚未完善,至今兩張5G網絡合計擁有的5G基站不到200萬座,每張5G網絡擁有的5G基站數量大約100萬座,而中國移動擁有的4G基站數量已經超過240萬座。我國在4G基站建立上花費了8年的時間,直到2020年才全面覆蓋4G網絡。而5G基站的建立必然要花費更多的時間,甚至花費10年以上的時間。

還有一項不得不考慮的因素是5G手機本身價格相對較高。聯發科和高通兩大5G手機芯片供應商都在提高手機芯片的價格,5G專利比4G專利更為分散,高通、愛立信、諾基亞、華為等都在提出5G專利費主張,直接導致5G手機的成本遠高于4G手機。

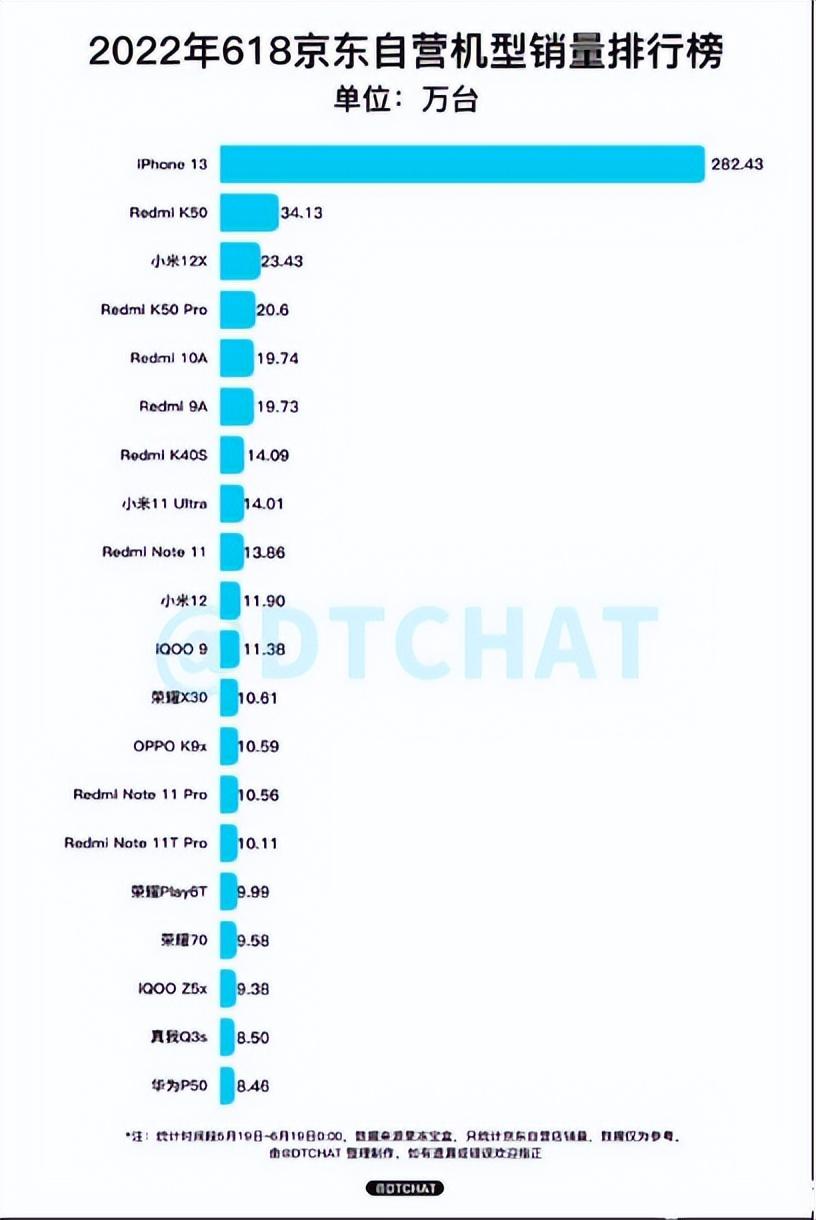

但從618購物節手機市場的購機反響來看,消費者的心態搖擺不定:雖然不一定會用,但是擁有或許也不錯。這表明,5G在C端市場的價值仍待挖掘,現階段的5G還沒有完成從能用到好用的過渡。榜單前幾的國產手機映射除了消費者的實際需求——對5G持觀望態度,對低價位5G手機的接受度更高。

寫在最后

華為Mate 50 5G手機殼價格跳水充分反映了手機用戶的實際需求,5G的實用性仍待加。手機殼這種“外掛”必然不如原裝內置5G芯片的使用體驗優秀,近800元的手機殼也并不值得消費者為情懷買單,這也倒逼本就上進的廠商們再次加速技術研發。如何讓產品真正接近消費者的期望而不消耗這種信任,是民族品牌不得不苦行的道路。

參考資料:

1.《遠光|實測5G手機殼:網速怎么樣?原理是啥?能解華為困境嗎?》,搜狐科技

2.《華為5G手機有望明年回歸,麒麟芯片或將迎來突破!》,通信瞭望