驚聞“中國光纖之父”、中國工程院院士趙梓森,因病醫治無效,于2022年12月15日在武漢逝世,通信世界全媒體無比痛心。

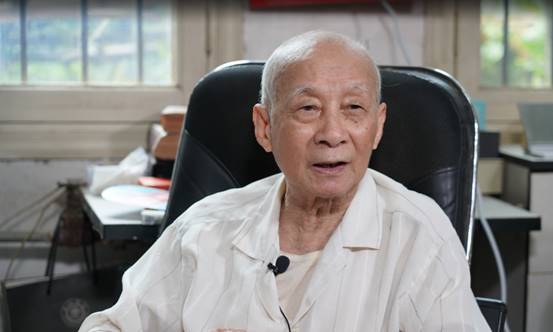

猶記得2019年秋天,記者去趙院士家中采訪的場景——推開鐵門,小院里種滿了蔬菜,一只小白貓慵懶地躺在臺階上面伸著懶腰,畫面溫馨而安逸。

趙院士的音容笑貌猶在眼前,如今卻已經陰陽兩隔,記者內心無比悲痛。

趙梓森拉出了我國第一根實用型石英光纖,創立我國光纖通信技術方案,是我國光纖通信技術的主要奠基人和公認的開拓者,為了光纖產業發展、信息通信事業建設做出了卓越貢獻,被譽為中國的“光纖之父”。

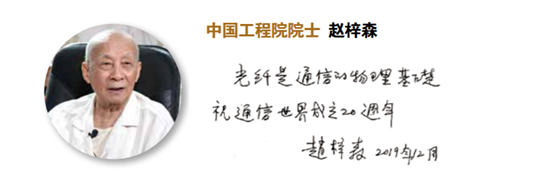

趙院士不僅是我國光纖領域的泰斗,而且還十分平易近人。猶記得,在《通信世界》創刊20周年時,趙院士為《通信世界》親筆寫下“光纖是通信的物理基礎,祝通信世界成立20周年”。

趙院士雖然已經離去,但他孜孜不倦的求知精神、對科學的探索和追求精神不會離去,值得我們永遠學習傳承,也將一直激勵我們為了建設網絡強國而不懈努力。

趙梓森,1932年2月出生于上海市;1953年畢業于上海交通大學電信系;1995年當選中國工程院院士;曾任武漢郵電科學院研究院院總工程師、武漢郵電科學院研究院副院長、武漢郵電科學院研究院高級技術顧問、湖北省科學技術協會副主席、國家科委光纖通信專家組總體組組長等職務。

特獻上《70年70人“話”通信|“中國光纖之父”趙梓森院士的追光之旅》,悼念趙院士。

趙院士永遠活在我們心中!

70年70人“話”通信 |“中國光纖之父”趙梓森院士的追光之旅

作者 劉啟誠 甄清嵐

光纖是現代通信的主要傳輸介質之一,電話、電腦以及移動通信網絡等都離不開光纖。當前中國光纖通信處于世界領先地位,這不得不提到一個人——被譽為“中國光纖之父” 的趙梓森院士。

在一個明朗的上午,幾經輾轉,我們來到了趙梓森的家門前。如果不是看到了趙院士本人,很難相信這就是“中國光纖之父”的居所。一棟上世紀80年代的兩層舊樓房,推開鐵門,小院里種滿了蔬菜,一只小白貓慵懶地躺在臺階上面伸著懶腰,畫面溫馨而安逸。

小時候的夢想是“科技救國”

1932年,趙梓森出生在上海的一個制衣作坊家庭。5年后,1937年淞滬會戰爆發,父母帶著趙梓森的兄弟姐妹逃到了當時的英租界。為了謀生,父母開了一個小店,旁邊就有日軍崗哨。有一天,日軍崗哨的兩個人拿著插了刺刀的槍沖進店內,見人就打,不僅搶了商店的東西,還要求趙梓森全家跪在馬路上。趙梓森的母親忍無可忍,準備跑到廚房,拿起菜刀和日本軍人拼命,還好趙梓森的表兄急忙阻攔,避免了一場災難。

年僅5歲的趙梓森目睹了上海被日軍占領,他只能跟著家人顛沛流離,遍嘗生活艱辛。至此,不愿成為“亡國奴”就深深烙印在趙梓森的心中,要“科技救國”的理想也在心中發了芽。

1941年12月7日,珍珠港事變爆發了。而后的一天,趙梓森三兄弟在英租界飛虹小學上學。突然外面傳來一片混亂聲,老師大喊:“日本人打過來了,大家快逃!”趙梓森立刻帶著弟弟們逃出校,他看見日本裝甲車從東面開來,用機關槍開始掃射,人們紛紛倒地。當時趙梓森看到日本的裝備,再想到中國裝備的落后,更加堅定了他“科技救國”的決心。

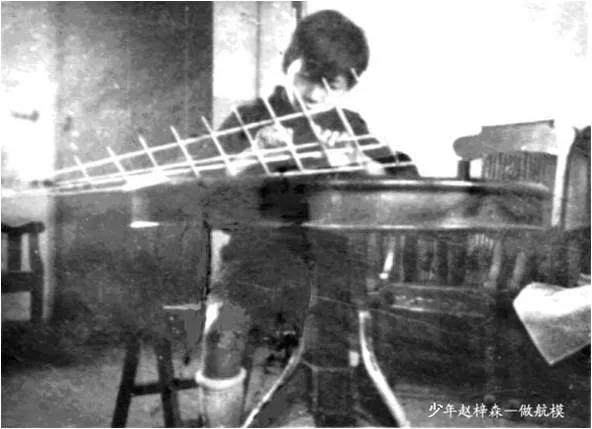

幼時的趙梓森特別愛制作模型飛機和踢足球,當看到別人玩飛機時,他羨慕得不得了。于是,小小的他就憑著自己的才能做出了一架模型飛機。談到自己的模型飛機時,他仍然記得很多細節。“當時恰逢上海市組織學生模型飛機比賽,我就把自己心愛的作品拿去參賽,沒想到還得了名次,當時的上海市市長親自為我頒獎,因為我是獲獎選手里面年紀最小的,市長還摸了摸我的頭,夸獎我。”趙梓森的臉上露出了羞赧的微笑。

空閑時間,趙梓森還喜歡拉小提琴,記者在他的書柜上看到了一本厚厚的樂譜,紙張已經泛黃,但依舊保存完好。

在廁所旁邊拉出了中國第一根光纖

1949年,趙梓森高中畢業。因發現不適應報考的志愿,他先后從浙江大學農藝系、復旦大學生物系退學,最后于1952年入讀上海交通大學電機系電信專業。1954年,趙梓森大學畢業后被分配到武漢電信學校(武漢郵電科學研究院的前身)當老師。在傳授知識的課余時間,趙梓森刻苦學習,做各種實驗電路,這為他成功搭建光纖通信系統打下堅實基礎。

1969年,他參加了郵電部中同軸電纜通信系統會戰,回院后又主持了大氣激光通信系統的研制,實現了10公里傳輸。這段經歷使他了解光通信的優越性和大氣傳輸的不可靠,要尋求解決光信號傳輸的方法。

1973年底,趙梓森聽說玻璃絲可以通信,他急切地跑到湖北省圖書館找到華裔英籍科學家高錕于1966年發表的關于光纖通信的論文《光頻介質波導》后抄寫閱讀。他又通過多方了解,知道美國和英國等發達國家已經在研制光纖通信技術并取得初步的成功后,更加堅信了要搞玻璃絲通信的決心。但在1966—1978年,中國幾乎與世隔絕,無技術可參考,更談不上引進!趙梓森意識到,要想有所研究,一切靠自己——“土法上馬”。

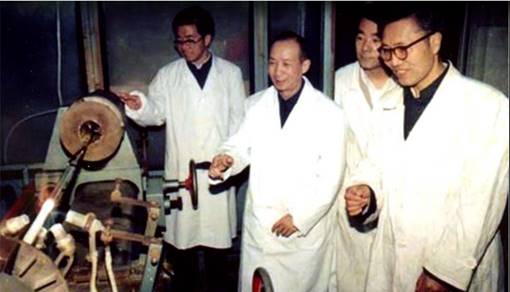

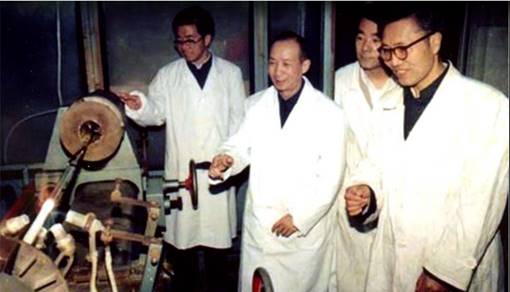

1974年8月,在歷經長時間深入研究后,趙梓森提出了玻璃絲光纖通信技術方案,卻遭到許多質疑,“小小玻璃絲怎么可以通信?胡說八道”。幾乎沒有人認為玻璃絲可以通信,“當時有領導在百人的大會上點名批評我,玻璃絲怎么可以通信呢?你能為上千萬的人民幣負責嗎?”但趙梓森堅信自己是有依據的,在無項目、無錢、無人、無實驗室的情況下,開始了中國光纖的攻堅戰。“我再三努力地說服領導,最終領導批給我一間‘實驗室’——單位辦公樓一樓廁所旁。”趙梓森笑了笑,又陷入到回憶中,“幾位同事自愿加入到我的團隊中,開始了研發之路。我們自找原料,用自制的蒸餾塔和吸附塔來提純原料;在技術上自我摸索,經過一年多的試驗,我們熔煉出高純度的石英玻璃。在諸多預制棒制作方法中,我決定采用管內化學氣相沉積法。這需要更多房間,院里也都劃撥給了我們。”研發的路途是艱辛的,有一次,四氯化硅從管道中溢出,生成的氯氣和鹽酸沖進他的眼睛和口腔,趙梓森當下暈倒在地。到了醫院,醫生竟束手無策,因為從來沒見過這種情況。“后來我跟生說,用蒸餾水沖洗眼睛,然后打吊針消炎就行。” 眼睛還未痊愈,趙梓森又一頭扎進了實驗室。功夫不負有心人,經過兩年多的努力,團隊拉制出了中國第一根具有實用價值的光纖。

探索之路從不停歇

在一次國家舉辦的“郵電工業學大慶”展覽會上,趙梓森攜帶若干米的玻璃絲光纖連通黑白電視,當時郵電部鐘夫翔部長看到后很欣賞,兩個星期后,武漢郵科院收到郵電部的文件,光纖通信被列為郵電部“科研重點項目”,即國家科研項目。1978年,武漢郵科院對科研安排做了大調整,下馬了其它研究項目,成立了激光通信研究所、光纖光纜研究所、固體器件研究所、合資的武漢電信器件公司等。這更加堅定了趙梓森投身光纖事業的決心。

隨后,趙梓森和同事們一道又研制、設計、安裝并開通了8Mbit/s光纜市話通信工程。該工程是中國第一條實用化的光纖通信工程,屬于國家“六五”工程,它的建立開創了中國光纖通信工程應用的歷史新篇章。

1983年,趙梓森被任命為武漢郵電學院研究院總工程師,1985年他成為了副院長。由研發崗轉入管理崗,卻絲毫未削弱他對光纖通信研究的熱情,他相繼參與起草了中國“七五”“八五”“九五”光纖通信攻關計劃,先后完成了中國第一條實用化34Mbit/s、140Mbit/s等6項國家、郵電部光纜通信重點工程,其中有3項工程獲國家科技進步獎二等獎。

面對即將來臨的5G,他指出,5G的發展會帶動光纖通信的發展。“未來,中國的光纖通信國內市場大,世界市場更大。但中國的光纖通信依舊面臨嚴峻的挑戰,探索新材料、追求新工藝、生產新產品,都是擺在面前的一道道難題。”

現在趙梓森雖已退休在家,但學習的勁頭不減當年。“我空閑的時候大多都在查閱國內外最先進的光纖通信技術,不斷地了解掌握新動向,哪怕是退休在家也要繼續為中國的光纖通信產業奮斗。”從一位耄耋之年的老人口中說出來,敬佩感再次升級。作為新一代的年輕人,我們又有什么理由不努力。“建議年輕人要努力學習新技術,要敢于創新。今年是新中國成立70周年,新中國新時代,繼續繁榮發達。”趙梓森慷慨而有力地道出對祖國和對年輕人的祝愿。