對AMD而言,近兩年算是喜憂參半的兩年。

洗心革面的英特爾,帶來了重整旗鼓后的第十二代酷睿處理器。全新的高性能混合架構,將性能內核和效率內核相互結合,讓處理器性能、生產力和創作力較之以往實現了飛躍,將AMD的常規處理器產品壓得喘不過氣。

但另一方面,得益于大型游戲對三級緩存的充分利用,AMD 3D V-Cache堆疊緩存近兩年大放異彩。最新發布的R7 7800X3D更是憑借相對領先的性能、更低的理論功耗和更高的性價比大殺四方,和i9-13900打得難分高下。

(圖源:AMD)

作為PC行業的霸主,英特爾顯然不會任由AMD這樣占有技術優勢。

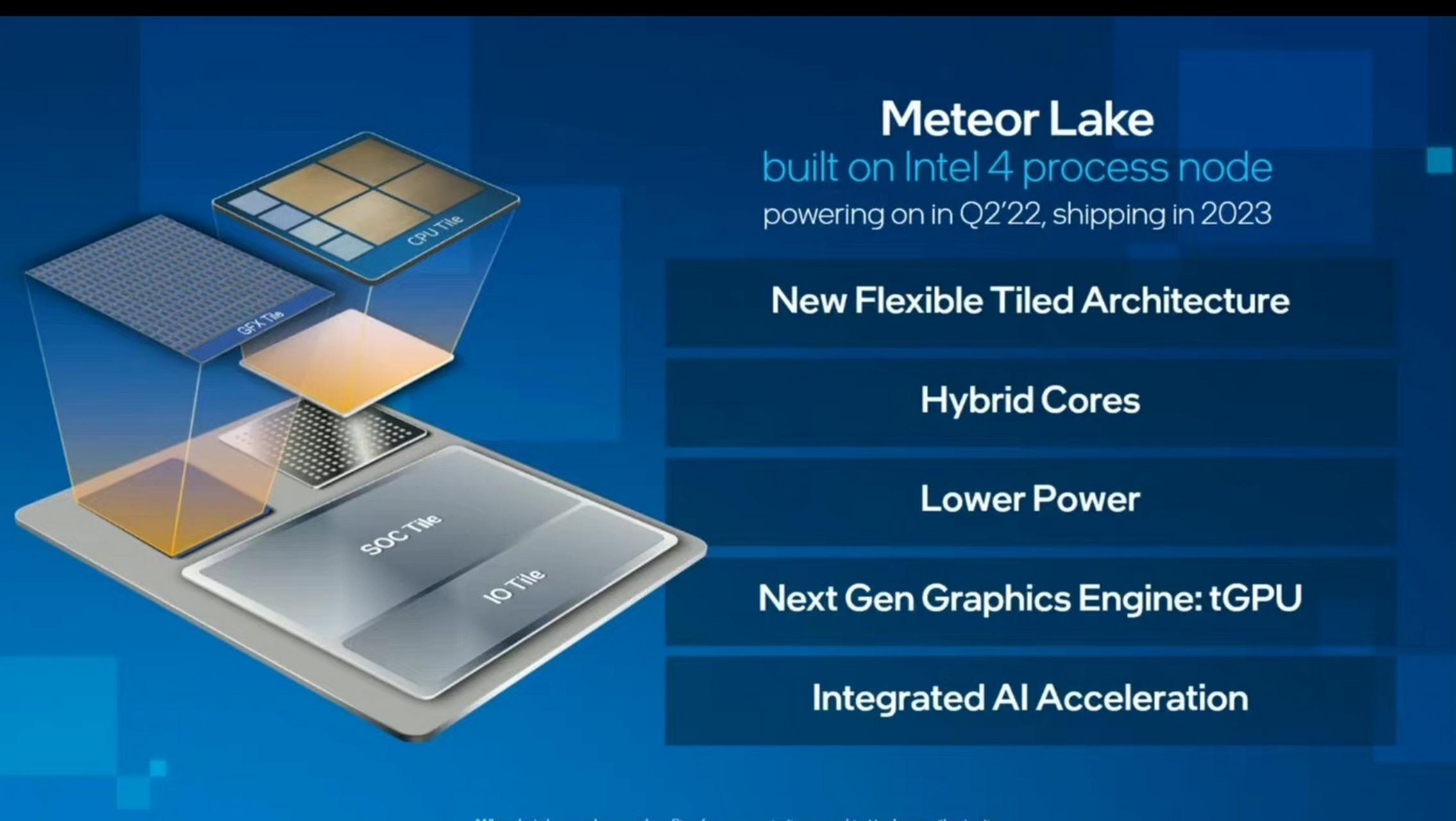

4月24日訊,英特爾2020年12月的專利顯示,該公司下一代CPU架構又稱「Meteor Lake架構」將具有封裝緩存功能,預計L4緩存將成為基礎區塊的一部分,可以被下一代CPU的任何構建塊訪問。該消息在近期發布的Linux Patch補丁中得以證實,相關產品最快會在今年下半年正式發布。

(圖源:英特爾)

如果說,AMD是在片上緩存設計的當下做功夫,那么英特爾盯上的可能是片上緩存設計的未來。

緩存的發展史

首先,緩存是什么?

在CPU行業中,緩存即Cache Memory,指的是可以和CPU/集成GPU進行高速數據交換的存儲器。

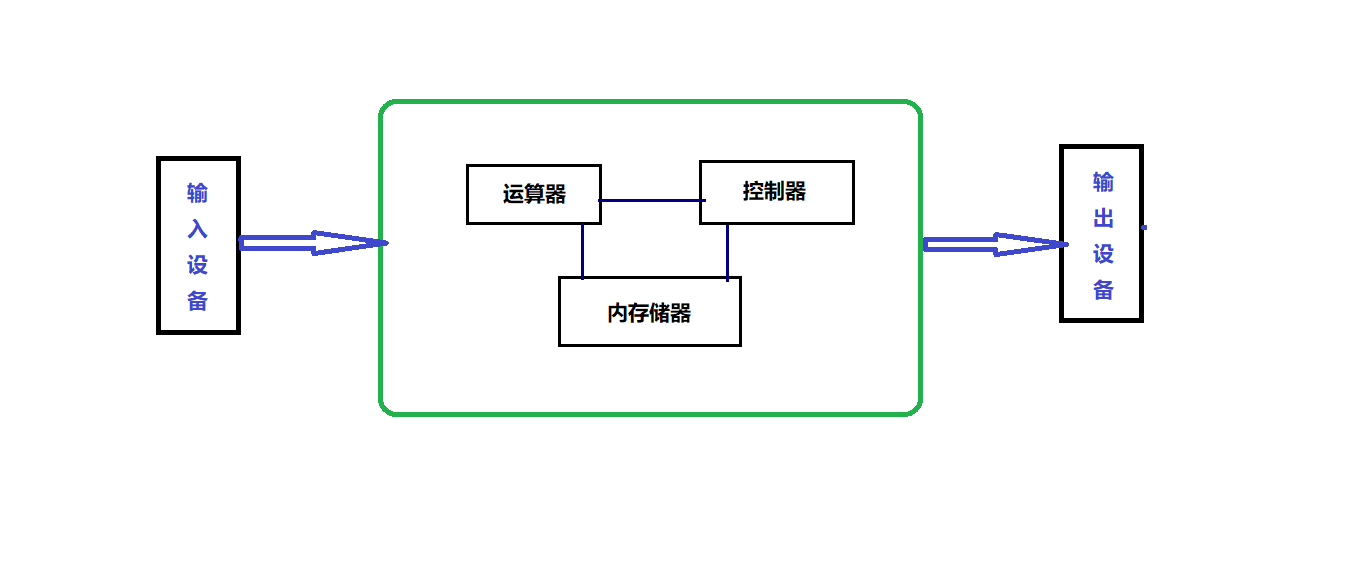

當然這種概念,在早年PC行業是不存在的。維基百科顯示,早年間(指1980年前)的CPU普遍采用馮·諾依曼架構。這是一個非常簡單的結構,內存、CPU 和I/O都根據一個主時鐘以鎖步方式發生,CPU直接從主存儲器中讀取數據,借此解決了當時計算機存儲容量太小,運算速度過慢的問題。

(圖源:程序員大本營,馮·諾依曼架構)

然而,隨著時間推移,CPU和內存的發展速度出現了嚴重不對等的情況。

為了解決CPU速率和主存訪問速率差距過大的問題,IBM的Maurice Wilkes在1965年提出了緩存的概念,即在兩者之間插入一塊速度比內存更快的高速緩存。只要將近期 CPU 要用的信息調入緩存,CPU 便可以直接從緩存中獲取信息,從而提高訪問速度。

至于落實到消費級市場上,則需要再往后推移。

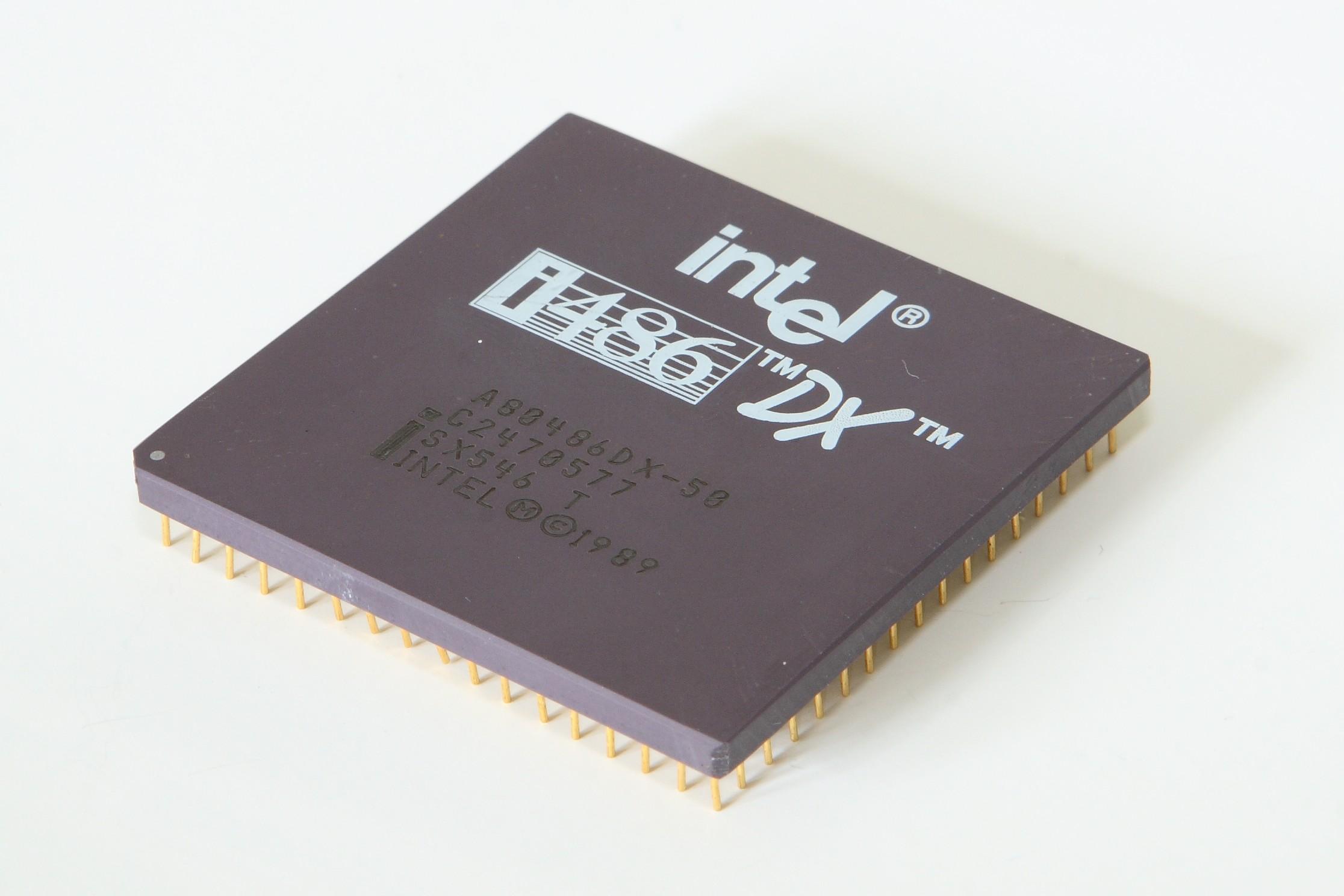

1989年,英特爾發布了Intel i486處理器,這顆CPU創新性地集成了浮點運算處理器和多重管線,而且在X86系列中首次使用了 RISC(精簡指令集)技術,可以在一個時鐘周期內執行一條指令,最重要的是,它還擁有8KB的L1 Cache,使整個芯片的性能得到大幅度提升。

(圖源:維基)

盡管在后續數十年時間里,緩存的具體概念歷經了幾次變化,但整體架構在1990年代后期便趨于穩定。

目前市面上常見的CPU Cache通常分為三級緩存:L1 Cache、L2 Cache、L3 Cache,級別越低的離CPU核心越近,訪問速度也快,但是存儲容量相對就會越小。其中,在多核心的CPU里,每個核心都有各自的L1/L2Cache,而L3 Cache是所有核心共享使用的。

然后出現的,便是我們今天要講的四級緩存(L4 Cache)。

改良,加以再現

不過四級緩存這個概念,并非第一次出現在市面上。

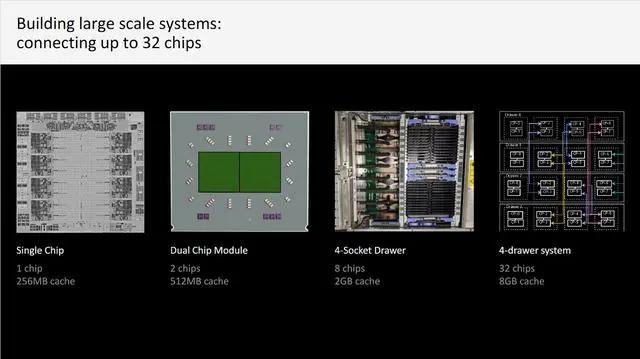

為了滿足多個處理器之間的協同需求,進入2010年代后,IBM開始嘗試性地在System z11大型機的NUMA互連芯片組中添加了L4緩存。

最有趣的是,他們在近兩年高調宣布取消L3/L4物理緩存,將所有緩存都用eDRAM來實現——由此實現了至高32MB的L2緩存 ,256MB的共享L3緩存以及8GB共享L4緩存。

英特爾這邊,則是在四代酷睿Haswell架構處理器上搭載了eDRAM,作為CPU和iGPU的L4四級緩存。

舉個例子,當時的頂級移動端CPU——i7-4950QH,便在常規的三級緩存以外,額外搭載了一塊針對iris Pro系列核顯的128MB緩存芯片,英特爾希望以此來緩解核顯對于內存本身的占用,和AMD APU搭載的A系列核顯抗衡的同時,提升CPU的運行效率。

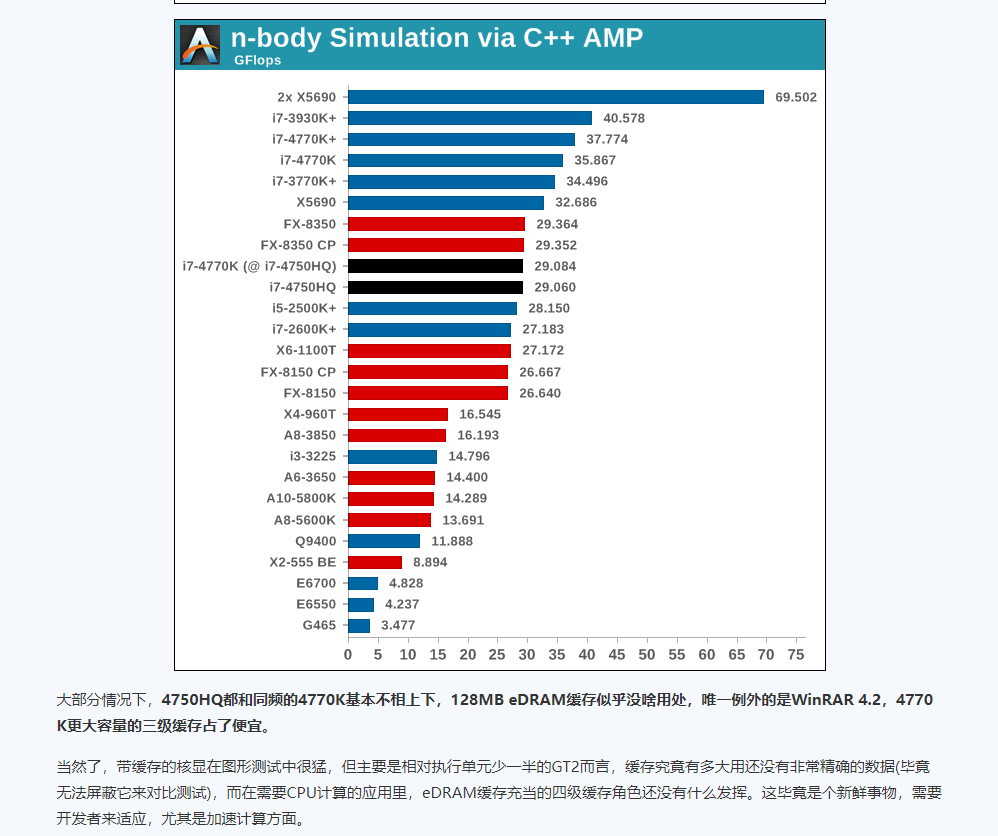

遺憾的是,因為當時設計不成熟的原因,英特爾配備的這塊四級緩存幾乎沒有用武之地,除了核顯在運行游戲時會產生比較積極的調度,以及提升挖礦能力以外,在CPU運行軟件的時候,大部分情況下,各種應用程序還是會主動調用三級緩存,在性能上并沒有什么優勢。

(圖源:快科技,i7-4750QH實測)

正因如此,這項配置延續到Coffee Lake 9代酷睿便沒了下文。

在吸取教訓后,如今英特爾已經準備好代號為Adamantine L4的高速緩存,希望從另外一個角度推動四級緩存的普及。

根據外媒VideoCardz發現的專利表明,英特爾的Adamantine緩存將提供比任何典型緩存(如L3緩存等)更快的訪問速度,不僅可以改善CPU和內存之間的傳輸效率,還可以改善CPU和安全控制器之間的通信,甚至在重置時保留緩存中的數據以縮短加載時間。

不僅如此,因為eDRAM的特性,Adamantine緩存不必再拘泥于現有的容量限制,英特爾Meteor Lake的Adamantine緩存甚至可以擴展到“GB”級別。即便是目前測試的大小:128MB到512MB,也已經是傳統三緩的數倍,甚至可以和AMD 3D V-Cache同臺較量。

而這,正是英特爾目前想要實現的效果。

新緩存,新革命

也就是說,四級緩存的時代要來了?

在我看來,即便英特爾方面野心勃勃,但是想要革新目前的PC緩存機制并沒有那么簡單。

首先,應用的適配程度始終是個問題。即便是目前大熱的AMD 3D V-Cache堆疊緩存,也僅有在部分非常吃緩存容量的大型3A游戲/MMO網絡游戲上面,才能體現出明顯的優勢,在高分辨率的情況下,甚至可能出現游戲性能被主頻和核心數更多的英特爾處理器超越的情況。

其次,則在于產品的成本問題。即便Adamantine緩存真的像英特爾所述,速度更快、延遲更低,但它必然需要更大的面積和更復雜的設計,也會增加處理器的功耗和發熱,從而影響散熱和電池續航(參考AMD 3D V-Cache過熱),最終導致硬件成本的成倍增加。

不管怎么說,對普通用戶而言,一款產品是否值得購買,是要從性能、功能、價格等各個方面來決策選擇的。隨著計算機技術的不斷進步,未來必然會出現更多層次的緩存設計,即便因為價格問題無法快速普及,像Adamantine緩存這種在工程上付出了較大努力的產品,還是值得相當程度的肯定的。

英特爾能否再度引領緩存技術的未來?或許只有時間能給我們答案。