2022年末,OpenAI撞開了AI新時代的大門,雖然這扇門本身就已經松動了。

ChatGPT一時間風頭無兩,這也讓越來越多的廠商將目光放到了大模型上。

進入2023年以來,越來越多的大模型如雨后春筍般闖入人們的視野當中,華為、百度、阿里等大廠的入局自然是在意料之中,不過最近一段時間,三大運營商也“按捺不住”了,接連發布了自家的大模型,看樣子是要在新賽道上再較量一輪。

最先出招的是中國聯通。其在6月28日的上海MWC2023大會上首次對外公布了旗下的首個人工智能大模型——“鴻湖圖文大模型1.0”。

而中國電信與中國移動則是將“擂臺”放到了行業盛會WAIC 2023(第六屆世界人工智能大會)上。

7月6日,中國電信率先發布大語言模型TeleChat。7月8日,中國移動正式發布兩款大模型:九天·海算政務大模型和九天·客服大模型,主要面向政務和客服領域。

八仙過海,運營商的大模型功法有何不同?

至此,三大運營商正式在大模型這條新賽道上會面,新一輪競賽自然也是明槍開跑。

而作為壓軸亮相的參賽者,中國移動的大模型有哪些不同之處呢?在行業發展高熱不退的大環境下,三家運營商又有哪些奇招呢?

首先來看一下運營商為其大模型起的名字——中國聯通鴻湖圖文大模型1.0、中國電信大語言模型TeleChat、中國移動“九天”人工智能行業大模型。

顯而易見,中國移動直接將其大模型定義為了行業大模型。

圖源:運營商那些事

技術升級是社會進步的重要驅動力,但總歸要落到產業內才算是真的發揮價值。所以,我們總能夠在各類大模型發布會上看到“炫技”的效果展示橋段。

但是,對于大模型而言,度過了最初的短暫甜蜜期之后,作詩、知識百科等應用已經很難點燃行業熱情了,如何改變傳統行業或是為已有智能化服務賦能才是大家關注的重點。

回歸到運營商的大模型上,聯通的鴻湖圖文大模型號稱是首個面向運營商增值業務的大模型,并未點名行業。電信的TeleChat展示了大模型賦能數據中臺、智能客服和智慧政務三個方向的產品,是其與千行百業的信息化解決方案進行融合。

反觀移動,其是直接將自身多年來在數字政府建設方面的經驗注入到大模型之中,進而孕育了九天·海算政務大模型。所以該大模型在政務事項理解、多維度信息關聯、復雜流程交互等方面有著先天優勢。

而九天·客服大模型則是將移動多年來在客服領域沉淀的海量服務數據、業務知識和服務經驗調用起來,通過“大模型—人工坐席—用戶”的三方溝通場提高效率。

換言之,移動是通過大模型將其成熟的智慧政務、智能客服應用進行了升級“擴容”,真正面向垂直行業落地了專業的大模型。

提及行業 ,不免容易聯想到華為在3天前發布的盤古大模型 3.0。

華為常務董事&華為云CEO張平安在發布會上直言不諱——華為盤古大模型不會寫詩,只會做事!盤古大模型是要扎根行業 ,為各個行業帶來價值!我們一直堅持的方向就是 AI for Industry,所以盤古大模型不會作詩,他也沒有時間作詩,因為他要深入到各行各業里頭去!因為他要讓 AI 來賦予千行百業價值!

華為也在發布會現場展示了盤古for礦山/鐵路/氣象/制造/政務。而在盤古政務大模型的展示中,華為也介紹了其功能與能力,其中就包括準確地理解民眾的咨詢意圖,把老百姓的話語轉化為政府辦事的語言。與九天·海算政務大模型有著異曲同工之妙。

華為盤古大模型政務場景應用演示 - 西瓜視頻 (ixigua.com)

不過,同場競技之下,中國移動、亦或是其背后所代表的運營商,在這場大模型戰爭中是否有哪些優勢呢?

運營商打好“算網融合”這張牌

其實,運營商入局大模型也可以說是順勢而為。畢竟大模型是大數據、大算力、強算法的有機結合,運營商作為數據與算力的“賣水人”,無疑是擁有一定的先天優勢的。

首先,運營商可以將大模型能力引入自身應用提升運營能力與網絡能力。

正如電信與互聯網分析師馬繼華所分析,運營商可通過大模型研發,提高自身業務水平和服務能力,提高企業運營效率;通過大模型能力助力運營商云計算等產品核心競爭力提升,提高產品核心價值,同時大模型將帶動大量新興業務發展,從而提高流量和算力使用量,為運營商帶來轉型價值。

此外,值得關注的是AI大模型與通信網絡的融合,也就是網絡的智能化轉型,這也是運營商所擁有的差異化應用之一。

中國移動通信集團公司網絡事業部網管支撐處專家羅志毅表示,從自智網絡的角度來看,大模型帶來了一個網絡全景的全面認知能力,這對于電信運營商面臨的多供應商管理難題以及不同層面的網絡協同與運維難題,帶來了學習成本的下降以及整體運維能力的躍升。

其次,運營商可以推出行業大模型或者將其大模型與行業解決方案融合,全面賦能千行百業。這也正是目前三大運營商所推出的大模型。

第三,在算力需求急劇膨脹的時代下,運營商相較其他廠商在算力與網絡方面擁有更深的積累與優勢。

眾所周知,摩爾定律逐漸進入瓶頸,單芯片的算力提升空間越來越窄,成本越來越高。在單點算力無法持續倍增的情況下,盤活現有的算力資源,是解決算力不足問題的唯一辦法。

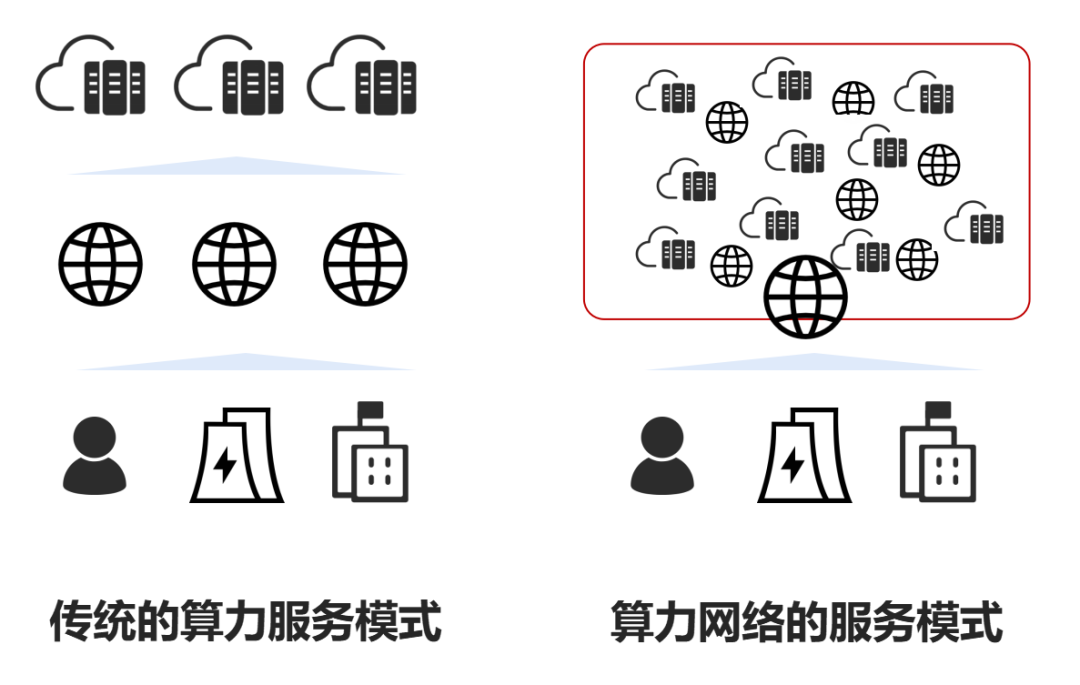

而這便是“算力網絡”的重要意義——為用戶提供最適合的算力資源服務,即算力類型匹配,算力規模合適,算力性價比最優。

在這個過程中,算力網絡將離散的算力連接起來,由“算”來生產算力,由“網”來連接算力,并引入智能的“算網大腦”來統一感知、編排、調度“網絡中的算力”。

圖源:鮮棗課堂

換言之,將算力與網絡融合是大勢所趨。中國信通院院長余曉暉曾在“2022中國算力大會”上介紹道,“如何把這種無序、異構的算力,通過網絡進行組織編排,從而提供服務,算網融合是未來發展非常重要的一個方向。”

而運營商作為網絡管道的建設者,自然也是算網融合的重要參與者。

在最初的云網協同階段,在邊緣計算的發展下,中心云的一部分算力下沉,流動到了通信網絡的各個層級,更加靠近用戶,讓人們動態、靈活地獲取所需的算力服務。

而在數字化改革日益走深向實之際,數據變得越來越龐大、繁雜,AI加速落地,算力需求激增,從而加速了云網融合,也就是算網融合。

而只有在真正融為一體之后,才算是實現了算力網絡。

中國的運營商作為全球少有的運營商+云服務商,在算網融合之中必定大有作為。目前,從三大運營商目前喊出的“口號”來看,“算網融合”是重點。

換言之,大模型時代所牽引的高算力之下,三大運營商也算是達成了基本的共識——既要強大的計算基礎設施,同時也需要高速可靠的網絡及時讓數據流動。

更重要的是,在算力網絡建設中擁有更多話語權的運營商不僅可以為自身大模型夯實基礎,同時也將成為其他企業的助益。

值得一提的是,我國在去年2月正式啟動了“東數西算”工程,規劃設立8個樞紐節點,10個國家數據中心集群,即將東部的數據傳輸到西部進行計算和處理。

國家發改委公布數據顯示,10個國家數據中心集群中,新開工項目25個,數據中心規模達54萬標準機架,算力超過每秒1350億億次浮點運算,約為2700萬臺個人計算機的算力。而這也將為算力網絡建設注入新的動力。

而根據北京研精畢智信息咨詢有限公司發布的數據顯示,到2021年末,國內IDC市場份額主要被三大基礎運營商所占據,中國電信、中國聯通和中國移動的市場份額占比分別為33.6%、17.5%和11.2%。毫無疑問,擁有數據中心建設經驗、并且在產業鏈中占據重要位置的運營商也勢必在“東數西算”工程中扮演著重要角色。

行業拓展是關鍵

“脫虛向實”一直縈繞著AI應用,在大模型中也不例外。

而對于運營商而言,其以網絡通路建設為起點,雖然均已經在不同程度上開始了行業數字化轉型方面的應用探索,但是相較于華為、阿里、百度等大廠,在行業賦能上的競爭仍不占明顯優勢。此外,單就算法能力而言,商湯、科大訊飛等AI廠商更是在垂直行業內深耕已久,同樣擁有難以撼動的地位。

如此來看,運營商在大模型競賽之中更應該把握算力網絡建設的優勢,為其他廠商的大模型提供支撐。同時也應該結合生態進行更多的行業模型探索。

參考資料:

《入局“百模大戰”,三大運營商逐鹿AI大模型》,通信世界

《快訊:三大運營商高管集體發聲!透露了什么?》,運營商那些事

《“東數西算”工程進行時 運營商在做什么》,經濟觀察報

《到底什么是“算力網絡”?》,鮮棗課堂