近期,同屬區域光纖通信網與新型光通信系統國家重點實驗室的北京大學電子學院微波光子團隊與上海交通大學電子工程系新型光網絡研究團隊合作,針對后5G時代光載無線接入網容量和信噪比受限的挑戰,創造性地提出了基于克隆光梳的數字模擬混合前傳接入架構,成功實現了超大容量和超高制式的無線信號前傳接入。2023年8月17日,相關研究成果以“克隆光梳賦能大容量高調制格式數字模擬前傳”(Clone-comb-enabled high-capacity digital-analogue fronthaul with high-order modulation formats)為題,在線發表于《自然·光子學》(Nature Photonics)。

文章截圖

當前,全球數十億移動終端用戶依賴于無線網絡和光纖骨干網的高速信息傳輸,以接入互聯網。前傳鏈路作為光纖-無線融合接入的“最后一公里”,被廣泛部署,并直接聯接移動終端用戶,對無線信號的容量和保真度具有決定性影響。隨著無線業務的不斷擴展,前傳接入帶寬和信噪比亟需提高。數模混合光載無線前傳架構作為一種新興技術,可通過降低有限的帶寬來實現信噪比指數級提升,兼具數字和模擬前傳系統各自的優勢,并克服傳統數字接口頻譜效率低下和模擬接口信噪比不足的弊端。與此同時,應用相干技術是光通信發展的大勢所趨。然而,由于載波相位估計環節的瓶頸,將相干檢測應用于數字模擬混合光載無線技術面臨著巨大的挑戰。

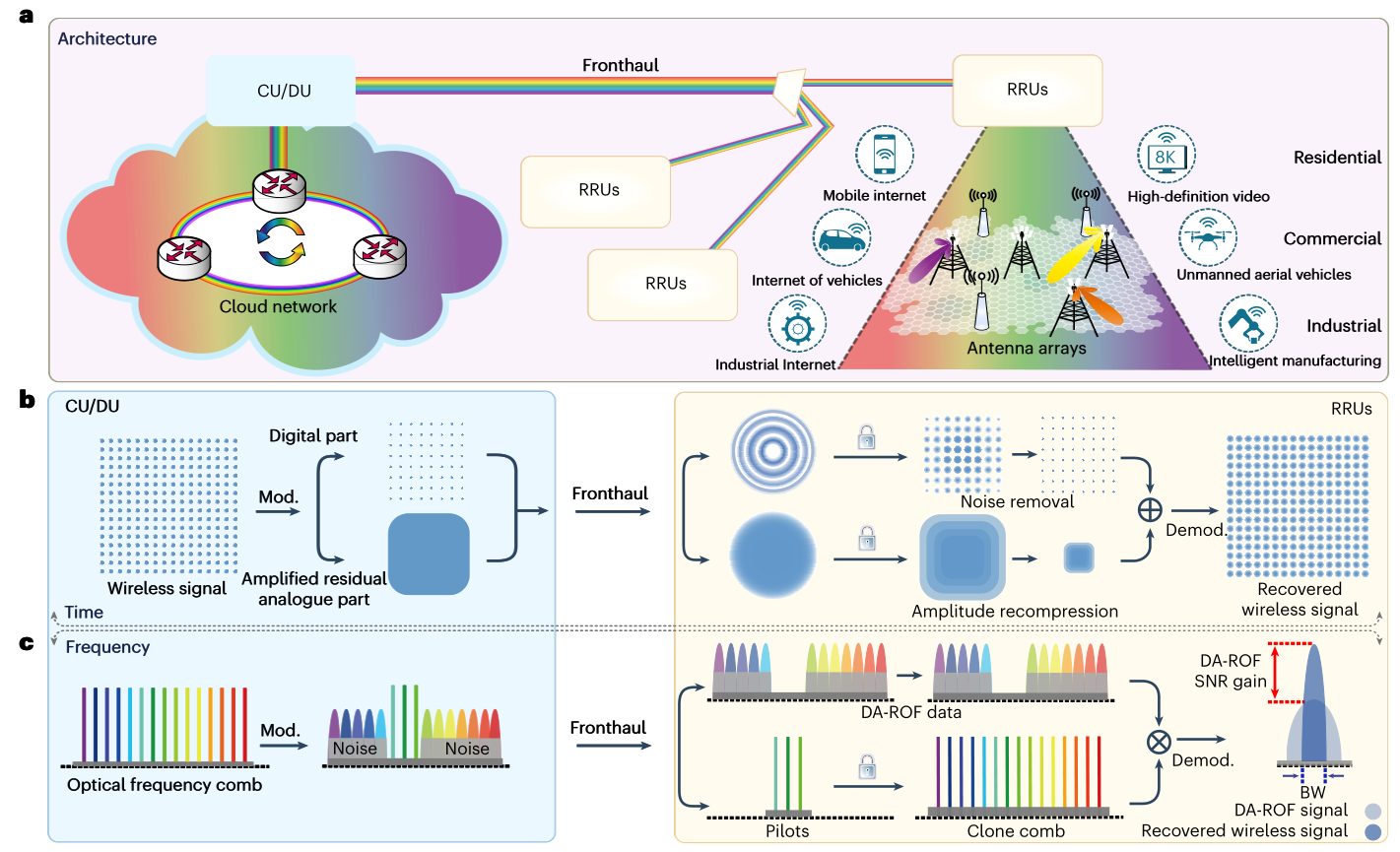

基于克隆光梳的數模混合光載無線前傳接入網

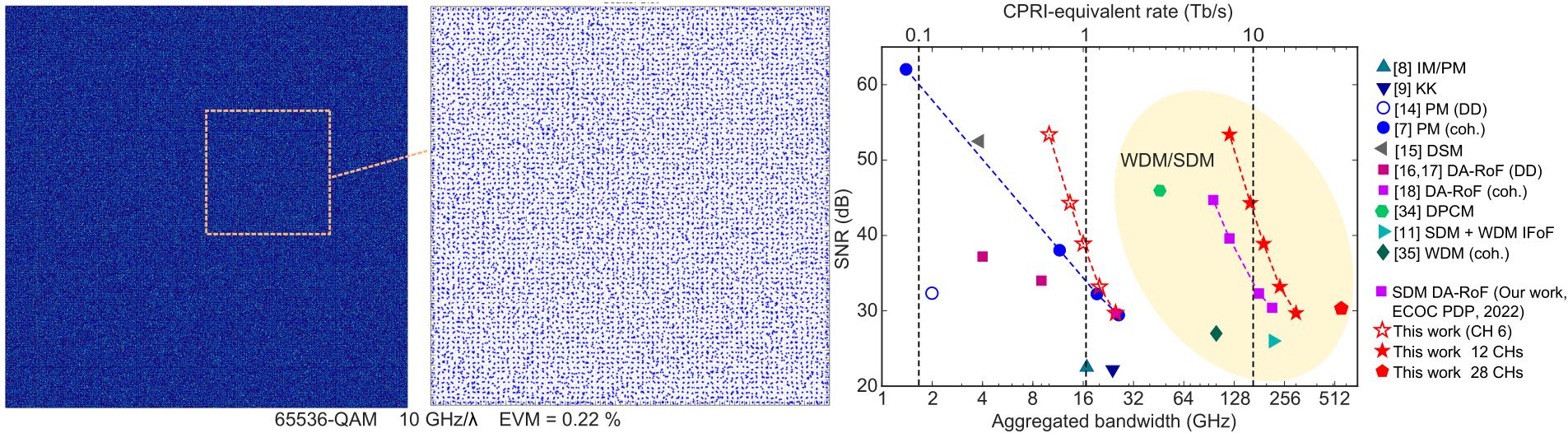

為了解決相干檢測應用的瓶頸,并在帶寬和信噪比方面同時實現數量級提升,聯合研究團隊發揮在光頻梳領域多年積累的研究基礎,提出將克隆光梳應用于數模混合光載無線前傳的思路,即:通過在遠端克隆一個與發端光梳完全相同的再生光梳,可以直接略去載波相位估計環節,并同時支持多個信道的自零差相干檢測。在此基礎上,成功構建了一個具有12個通道的數模混合光載無線波分復用鏈路,并在240 GHz載波聚合無線帶寬下實現了1024-QAM制式信號的傳輸。實驗結果表明,單通道的1.17 Tb/s通用公共無線接口等效速率已超過6G前傳接入網的容量需求。同時,聯合研究團隊還展示了更高階調制格式的實驗結果,實現了最高達65536-QAM制式信號的傳輸,較典型的模擬接口而言,信噪比提升了600倍以上。通過理論分析和實驗驗證克隆光頻梳的拓展能力,聯合研究團隊實現了創紀錄的32.8 Tb/s前傳接入,可以支持5600個5G NR用戶同時使用。與已公開報道的光載無線前傳接入領域其他技術相比,聯合研究團隊在帶寬和信噪比方面均取得了數量級的提升,位居行業國際領先地位。這一突破性成績意義重大,有望推動下一代移動接入網的發展。

65536-QAM制式信號實驗結果和研究成果對比(研究團隊的成果見紅色和紫色標記)

該論文的共同第一作者為北京大學電子學院2019級博士研究生張宸博和上海交通大學電子工程系副教授朱逸蕭(北京大學電子學系2019屆博士畢業生)。共同通訊作者為電子學院助理教授解曉鵬和上海交通大學副教授朱逸蕭。北京大學微波光子團隊陳章淵教授、胡薇薇教授,及博士研究生何必博、林菁菁、劉容瑋,上海交通大學新型光網絡研究團隊胡衛生教授、義理林教授、諸葛群碧副教授,及博士研究生徐翌程也參與了研究工作和論文撰寫。該項工作是區域光纖通信網與新型光通信系統國家重點實驗室北京實驗區(依托北京大學)和上海實驗區(依托上海交通大學)合作完成的重要成果。

自2022年9月以來,聯合研究團隊在光載無線接入領域還取得了其他多項重要進展,并在光通信領域的國際頂級會議European Conference on Optical Communication (ECOC)和Optical Fiber Communication Conference(OFC)上做了報告。這些進展包括單波1024-QAM信號自零差數模混合光載無線前傳架構(ECOC Post-deadline Paper, 2022),基于光梳克隆的自零差數模混合光載無線前傳架構(OFC Top Scored Paper, 2023),以及基于光梳的波分-空分聯合復用數模混合光載無線前傳架構(OFC Post-deadline Paper, 2023)。

上述成果得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金等支持。