共赴AI創生時代。

2024年5月15日,由中國科技產業智庫「甲子光年」主辦、中關村東升科學城協辦的「AI創生時代——2024甲子引力X科技產業新風向」大會在北京舉辦。

甲子光年創始人、CEO張一甲發布了主題報告《AI創生時代,2024中國AI新風向30條判斷》。

在《中國人工智能的新范式、新拐點》巔峰論壇環節,張一甲與金沙江創業投資基金主管合伙人朱嘯虎,獵豹移動董事長兼CEO、獵戶星空董事長傅盛,出門問問創始人兼CEO李志飛,清華大學電子工程系教授、系主任、國家自然科學基金杰青、IEEE Fellow、無問芯穹發起人汪玉,摩爾線程創始人兼首席執行官張建中5位嘉賓一起探討了人工智能的發展趨勢。

2024年將是生成式AI突飛猛進的一年,大會通過7場主題演講與4場圓桌論壇,從技術范式、基礎設施、應用落地等不同視角探討了AI的現狀與未來。

最后,在本次「甲子引力X」大會的“高光時刻”環節,「甲子光年」在現場發布了【星辰100】2024創新企業榜,這些AI領域中的創新企業和創新實踐將是推動中國AI發展的中堅力量。

據統計,到場參加本次大會的觀眾超過1000人次,大會通過甲子光年微信視頻號、百家號、網易號等渠道直播,并獲得新浪新聞、新榜、市界、投資家網等20多家媒體同步轉播,全網觀看人數超過60萬人次。

1.AI創生時代,中國AI新風向

本次大會的主題報告是《AI創生時代,2024中國AI新風向的30條判斷 》。

張一甲表示,過去一年,我們經歷了AI hype的壓縮版,AI已經進入史上最密集的進展發布期。

張一甲分析,AI改變世界有兩大維度。第一,AI主語化:從人主導向AI主導,人的主導權逐漸讓渡,AI主語化了;第二,AI映射力:AI對物理世界的映射能力逐漸增強,逐漸實現人類能力的趕超,從大腦、小腦到體力。

今年3月,甲子光年智庫提出了“AI創生時代”的概念,并提出了AI改變世界的四個階段:AI生產時代、AI原生時代、AI創生時代、AI文明時代。

甲子光年創始人、CEO張一甲

現場,張一甲也對這四個階段進行了解讀。在L1的AI生產時代,AI意味著第二生產力,關鍵是降本增效,推動數字化轉型,本質是效率、成本問題;在L2的AI原生時代,AI意味著第二語言,新的交互形式與內容載體;在L3的AI創生時代,AI意味著人類之外的第二主體,推動端上智能、軟硬結合、世界模型落地;在L4的AI文明時代,AI意味著第二文明體系。

去年4月,甲子光年智庫提出了評估智能新世代的評估指標:“信能比”,反映單位能源所能駕馭的信息量。最近,甲子光年智庫在信能比的基礎之上進一步完善了評估體系,在信息與能源之外新增一個維度:行為。

能源、信息和行為是現代社會和自然界中三個基本而相互關聯的概念——科技的進步,就是三者之間轉化能力加強的反映。

張一甲還總結了AI在各行各業中的廣泛應用和影響,包括勞動力市場的變革、技術的創新、數據的利用、資本的流動以及土地資源的管理,探討了AI的商業化路徑、開源與閉源的爭議、算力的發展需求、人機交互的演進等關鍵問題,以及預測了AI在科學、文化、經濟和社會層面的深遠影響,包括推動科學革命、引發新一輪文藝復興、改變人類認知和心理狀態等。

在《中國人工智能的新范式與新拐點》巔峰論壇環節,張一甲與朱嘯虎、傅盛、李志飛、汪玉、張建中五位嘉賓,就技術信仰與市場信仰、產品PMF、Killer App、算力生態、AI的先發優勢與后發優勢等話題展開精彩討論。

朱嘯虎表示創業者往往充滿浪漫情懷,喜歡談論無限可能和想象力。而投資人則相對務實,更關注商業化前景,“我一直強調,達到商業化體驗至關重要。”

傅盛表示自己是長期技術主義,短期市場務實。他還提到,即使在資源有限的情況下,科學和技術的創新仍然可以迸發出巨大的潛力,而資源的過度充裕有時會導致對技術潛力的盲目迷信。

李志飛認為技術信仰還是市場信仰,完全取決于立場,更多地提供了一種情緒價值而沒有絕對的對錯。他表示,技術創業者應該更加務實,更多地關注商業和市場競爭,真正了解技術是否符合用戶需求,這可能更為重要。

汪玉表示技術發展與商業化緊密相連,并指出高校科研成果向產業轉化的閉環存在不足,需要加強聯系和互動。他認為教授和研究人員應更早地了解市場需求,將理論研究轉化為實用的技術解決方案。

張建中強調了行業應用在技術發展中的重要性,認為技術創新需要與行業緊密結合才能實現真正的商業化,特別是在醫療健康領域,AI的應用前景廣闊。張建中還提到了算力的重要性,強調了摩爾線程在提供高性價比算力方面的使命,以促進AI技術的普及。同時,他也指出了當前AI研發模式的變化,以及GPU在AI發展中的關鍵作用。

2.七場演講,看懂AI趨勢

昆侖萬維董事長兼CEO方漢以《天工大模型驅動AI時代應用新變革》做了主題分享。

方漢闡述了公司在AI領域的最新進展和未來愿景。自2020年起,昆侖萬維便投身于中文預訓練大模型的研發,并在2022年開源了中國首個13億參數的中文模型。2023年推出的天工1.0及其后續版本,尤其是2024年發布的4000億參數的天工3.0,標志著公司在AI技術領域的顯著進步。

昆侖萬維董事長兼CEO方漢

方漢強調,技術紅利和產品創新是吸引和穩定用戶的關鍵,昆侖萬維正通過AI搜索和AI-UGC平臺,致力于提高用戶工作效率并促進個性化表達。此外,他還提到了音樂大模型的成就,該模型能夠根據隨機內容創作音樂,并且在方言處理和自然人聲生成方面具有全球領先優勢。

方漢認為,盡管在音樂和3D模型等垂直領域面臨數據量不足的挑戰,但通過合成數據等創新方法,昆侖萬維有信心維持技術發展并推動AI技術的商業化。他最后表達了昆侖萬維的使命,即實現通用人工智能,讓每個人都能更好地塑造和表達自我。

在大會下午場,中關村東升科技園首席運營官龔瑞男帶來《科技向善,以人為本》的主題演講,他開場引用詩句“歷運一同新甲子,日行再見舊壬辰”,向活動主辦方「甲子光年」致敬,并引入康波周期理論,指出我們正處于技術大變革的時期,人工智能有望在新的經濟周期中發揮關鍵作用。

中關村東升科技園首席運營官龔瑞男

透由歷史視角,龔瑞男強調了從語言到文字再到信息論的發展歷程,認為當前AI大模型的驅動代表了知識的獲取和使用成本的顯著降低,新的認知時代已經來臨,背后是巨大的商業機會。

由此,他引出了第二句詩“此情可待成追憶,只是當時已惘然”,以此來描述創業者的心路歷程。龔瑞男討論了企業成長的不同階段,包括早期創業、市場驗證、規模化到資本化,并強調了東升科技園在服務企業、降低試錯成本、提高成功率方面的經驗和優勢。

第三句詩“行到水窮處,坐看云起時”被龔瑞男用來表達面對AI領域不確定性的堅持態度,他強調科技應服務于人類幸福,而不是導致人的異化,并提出科技企業應以科技向善、以人為本為核心價值觀。

龔瑞男在演講中透露,東升科技園正在打造下一代服務形態,旨在構建一個智能生態,促進價值融合交換,以此來提高企業成功概率,邀請AI企業共創這樣一個價值社區。

硅谷知名投資人、Fusion Fund創始合伙人、斯坦福大學客座講師張璐在硅谷通過現場連線的方式,帶來主題演講《Cost efficiency of AI,the future of infrastructure》,深入探討了AI基礎設施的關鍵作用及其在推動技術創新和產業整合中的重要性。

Fusion Fund創始合伙人、斯坦福大學客座講師張璐

張璐提到,我們正處在一個激動人心的時刻,尤其是在硅谷,AI的生態發展呈現出蓬勃的態勢。在此過程中,AI基礎設施的創新變得尤為關鍵,包括硬件芯片、云計算、數據處理、網絡安全以及邊緣計算等方面。

AI技術的商業化和產業應用需要通過降低成本來實現,特別是在算力和能耗方面。張璐具體列舉了當前AI基礎設施面臨的四大挑戰,并提出了一系列技術創新方向,如GPU優化、新型計算架構、能耗降低技術,以及數據隱私和安全解決方案。

張璐還提到了開源生態在AI發展中的價值,以及邊緣計算在降低能耗和提高安全性方面的優勢。她鼓勵創業者和投資人在選擇合作伙伴和確定競爭策略時要有清晰的認識,并強調了高質量數據在AI應用中的重要性。張璐堅信,通過不斷的技術創新和國際合作,AI將為人類帶來更多的驚喜和價值。

出門問問創始人兼CEO李志飛帶來主題演講《產模結合的AIGC產品還能怎么玩?》。

出門問問創始人兼CEO李志飛

在演講中,李志飛深入探討了人工智能領域產品與模型結合的重要性,強調在當前技術快速發展的背景下,產品和模型之間的緊密協作是至關重要的。他認為,盡管大模型技術帶來了巨大的潛力,但同時也存在著產品與模型脫節的問題,這要求企業必須清晰地定義產品目標和模型的技術指標。

李志飛提出,擁有自主模型能夠為產品提供強大的迭代能力和市場競爭力,同時,基于產品的高質量數據是構建持久競爭壁壘的關鍵。

作為剛剛上市的“AIGC第一股”的掌舵者,李志飛指出公司必須要一個明確的產品目標來引導研發方向,而不是在AI領域中進行無目的研發。此外,他分享了在商業模式上的探索,特別是針對專業消費者的新市場,并分享了公司旗下幾款產品,包括AI配音平臺魔音工坊,三秒克隆人聲的DupDub等等。

最后,他強調在快速變化的AI行業中找到并堅守公司核心價值的重要性,也就是真的找到“公司的靈魂”,并鼓勵通過社區交流和反饋來促進創新和進步。

接下來,商湯聯合創始人楊帆發表了《大模型浪潮下的人工智能基礎設施構建與應用》的主題演講。

商湯聯合創始人楊帆

首先,楊帆概括了大模型時代的兩個關鍵技術特征:第一個是AGI,“如果我們將人和AI都視為信息系統,那么今天新一代的AI信息系統能夠更主動地提供反饋” ;第二個是AI的通用性顯著提升,“成本下降,性價比變好,這將支持人工智能產業持續健康地長期發展,改善性價比問題”。

其次,楊帆提出了AI基礎設施的重要性。他認為AI的三要素:算力、算法、數據的基礎設施化是產業發展的必然趨勢。在應用場景上,楊帆提到了醫療領域作為AI應用的熱點,以及編程能力作為AI的核心競爭力,不僅關乎理性思考,也是推動動作閉環的關鍵。

在應用落地環節,美訊創始人兼CEO Chris Pereira帶來了主題為《賦能品牌全球化:中國企業海外業務拓展的AI浪潮》的演講。

美訊創始人兼CEOChris Pereira

Chris Pereira分享道:“我個人不喜歡‘出海’這兩個字,你買機票的一瞬間就已經出海了。從中國到海外,本土化是最重要的一個過程,本土化的過程就是要跟本地人建立信任、交朋友。”

在他看來,內容本土化、團隊本土化以及第三方認可,是中國企業在海外本土化的三大抓手。

談及建立本地信任和關系的重要性時,Chris Pereira提到,通過與當地人喝咖啡這樣的社交活動,可以建立起重要的聯系和信任。他引用了華為任正非的一句話“一杯咖啡吸收宇宙的能量”,來強調即使是非正式的社交活動也能帶來巨大的商業價值和避免走上彎路,從而在海外市場建立起信任和關系。

易點天下技術中心副總經理張奧迪帶來題為《向AI要產能,向數據要決策 構建出海營銷新生態》的主題演講。

易點天下技術中心副總經理張奧迪

張奧迪表示,本地化、數據增長和IT基礎設施是國內營銷出海可能會面臨的主要問題。

整體來看,“向AI要產能,向BI要決策”是易點天下利用AI和數據分析(BI)來提升出海營銷的效果的核心戰略。他解釋說,通過結合AI大模型和行業經驗,可以構建一個智能化的決策鏈,從而提高營銷活動的精準度和效率;同時利用BI來做出更加精準的商業決策,以實現更有效的出海營銷戰略。

3.四場圓桌,拆解AI生態

本次大會的圓桌論壇分別從AI的不同生態層探討了AI的發展趨勢。

在《AI技術范式的變革:Scaling Law的盡頭是什么》圓桌環節,百度集團副總裁侯震宇、中國人民大學高瓴人工智能學院教授盧志武、清智資本創始合伙人張煜、新浪微博新技術研發負責人張俊林、RWKV元始智能COO羅璇與甲子光年高級分析師王藝一起探討了Scaling Law的發展趨勢。

侯震宇堅定地支持Scaling Law,并認為至少在當前,Scaling Law仍然有效且潛力巨大。他還提到了摩爾定律和安迪-比爾定律,認為Scaling Law在AI領域也呈現出類似的效應,即算力的增長被算法和數據的需求所消耗。

盧志武表示有條件地支持Scaling Law,認為它在實現AGI方面可能不夠充分。他提出可能需要更好的模型架構,并指出Transformer模型可能不是最終解決方案。盧志武還強調了商業化成功需要考慮更多因素,不僅僅是模型規模。

張煜認為Scaling Law在短期內是有效的,但長期來看可能會遇到極限。他通過比喻說明了Scaling Law的局限性,比如爬樹無法到達月球,暗示了可能需要新的方法或技術突破。

張俊林將Scaling Law視為一個經驗公式,認為它基于大量實驗和數據。他覺得在當前階段,Scaling Law是成立的,但隨著時間的推移,可能會看到它的效果放緩。

羅璇非常相信Scaling Law,但指出Transformer架構的時間和空間復雜度問題導致算力和數據利用率低。他認為未來會有新算法提高數據和算力的效率,并提到了RWKV的架構可能代表了這種發展方向。

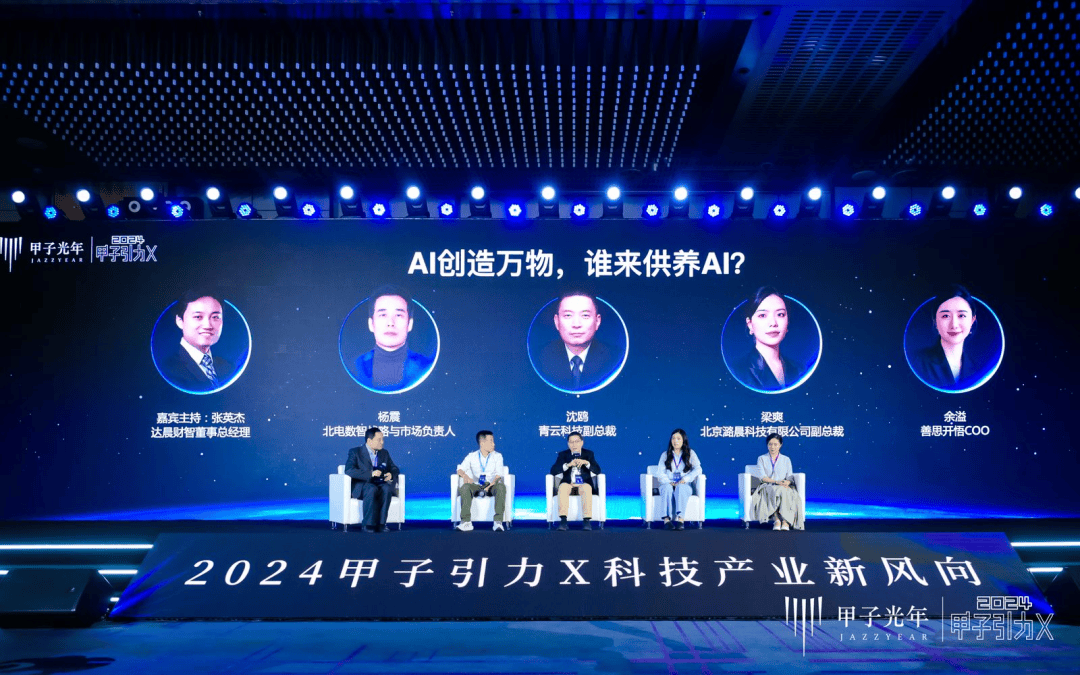

在《AI創造萬物,誰來供養AI》圓桌論壇上,北電數智戰略與市場負責人楊震、青云科技副總裁沈鷗、北京潞晨科技有限公司副總裁梁爽、善思開悟COO余溢、達晨財智董事總經理張英杰進行了精彩的討論。

張英杰首先提到,AI算力基礎設施面臨適應快速技術變革的挑戰。楊震對此強調了AI基礎設施與IT時代的差異,提出硬件、軟件和場域層面的重新定義。他介紹了北京市數字經濟算力中心的建設,強調其作為公共算力提供者的角色,以及算力層、調度層和行業賦能層的全面布局,和提供框架和工具鏈的重要性。

沈鷗分享了青云科技在云計算領域的經驗,強調算力平臺的可靠性和性能需求。他討論了國產算力適配的重要性和平臺的生態建設,并且強調了運營算力平臺的挑戰,包括成本控制和技術服務的提供。

梁爽提到了大模型對硬件的多樣化和靈活性需求,以及GPU在大模型訓練中的局限性。她介紹了潞晨科技的Colossal-AI系統,強調其在分布式訓練中的優勢。余溢提出了前瞻性部署、定制化配置和關注先進技術趨勢的重要性,以及對機房建設的前瞻性規劃。

接下來,在《AI的“錢景”:商業閉環如何形成?》圓桌論壇中,小米手機部副總裁、小米技術委員會副主席、小米機器人事業部總經理許多,北京人形機器人創新中心總經理熊友軍,華為云全球初創生態發展總經理段小蕾,aiXcoder總裁劉德欣,新智聚安總經理劉茂亮五位嘉賓展開精彩討論。中科視語聯合創始人、中國科學院自動化研究所高級工程師張臘擔任本場圓桌主持人。

許多強調了生存的重要性,指出公司需要有清晰的商業定位,并且要關注維持成本,因為AI產業的發展是一個長期過程。段小蕾也表達了相似的看法:“活下去,畢竟我們做的是一個公司。那只有說我們自己能夠活下去,才有可能把我們的技術創新也好,商業模式創新也好,在未來當我們更強大的那一天,給世界帶來更大的影響力。”

長遠來看,企業如何活下去,并且活得越來越好?aiXcoder總裁劉德欣認為,即使技術上沒有問題,也應該更加關注客戶的實際需求,并將產品打磨得更好以滿足這些需求。

“產業有痛點,產業有需求,AI在生長,AI在迭代。現在下一步就是如何能夠通過AI和整個產業結合起來。”新智聚安總經理劉茂亮表示。

關于AI的未來,北京人形機器人創新中心總經理熊友軍認為,具身智能是AI的未來,而人形機器人作為具身智能的代表,將會是未來發展的關鍵。

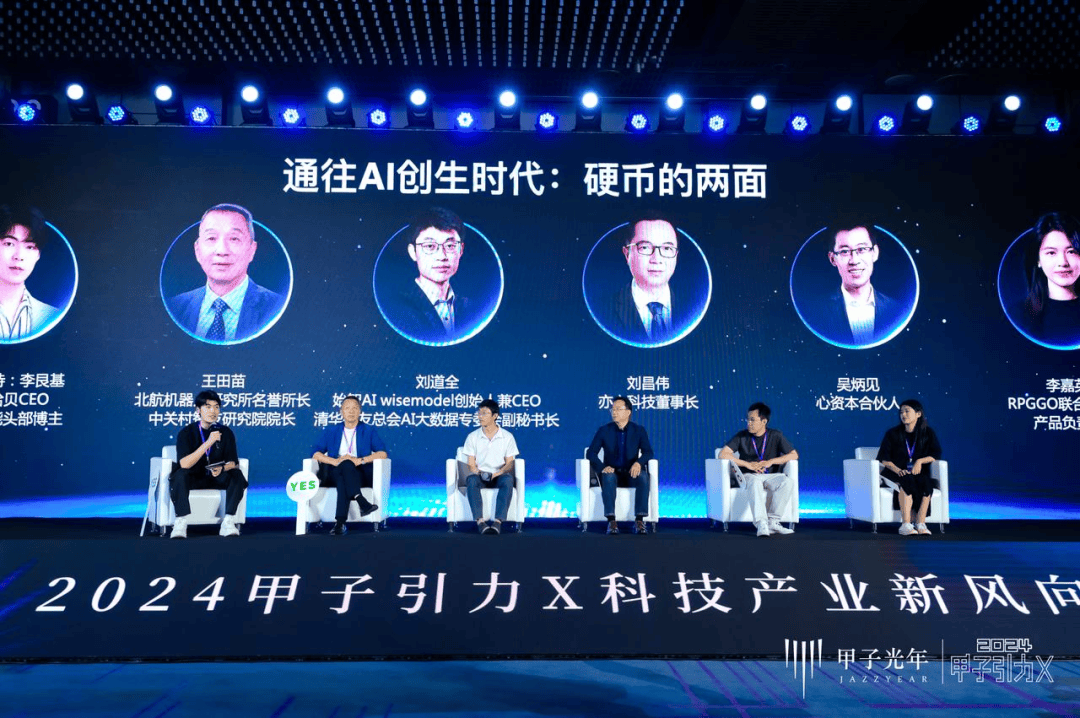

在《通往AI創生時代:硬幣的兩面》圓桌論壇,北航機器人研究所名譽所長、中關村智友研究院院長王田苗,始智Al wisemodel創始人兼CEO、清華校友總會AI大數據專委會副秘書長劉道全,亦心科技董事長劉昌偉,心資本合伙人吳炳見,RPGGO聯合創始人、產品負責人李嘉英與鯨海拾貝CEO、人工智能頭部博主李艮基進行了一場“關于未來的辯論”。

在談到“具身智能是否是AI的終極形態”時,四位嘉賓都給出了“No”的答案。

王田苗認為,AI的終極形態有多種,包括精神層面、交互層面和物理操作層面。在劉道全看來,具身智能是一種形式,但AI的終極形態可能在云端,而邊緣端可能僅具備簡單的感知或處理能力。

劉昌偉的觀點是,具身智能的邏輯生成需要大模型的規律總結,未來可能有更好的模型出現。吳炳見表示,AI的終極形態可能由多個模型組成,具身智能只是其中之一。李嘉英從需求的角度出發,她認為具身智能的形態取決于滿足人類需求的方式,不一定要有具體的物理形態。

李艮基是唯一投了“Yes”票的嘉賓。在他看來:“具身智能是AI發展的一個重要方向,并且可能是終極形態之一。”他強調,需要注意人類演化過程中大腦結構的復雜性,以及這種結構可能對AI未來發展的影響。

在這場圓桌論壇中,來自不同領域的嘉賓分享了他們對于AI發展的專業見解,在AI與社會、法律、倫理和哲學的交叉問題中,提供了全面而多元的視角。

比如在“AI合成數據會是模型訓練的救命稻草嗎”的討論中,王田苗認為AI合成數據在訓練底層智能行為方面效果很好,尤其是在具身智能領域,通過生成數據訓練可以提高機器人的操作能力。而劉道全則持相反觀點。他AI生成的數據與人類產生的數據本質上沒有區別,都是數據的來源。

本次大會的圓桌論壇不僅僅對科技、產品的闡述,更是對現實發展問題的探討,還是對AI廣闊前景的展望。正如“達芬奇無盡的好奇心”一般,在這個快速發展的AI領域,保持一顆探索的心和提出有見地的問題,或許是人類通向明日的金鑰匙。

最后,「甲子光年」在大會現場還發布了【星辰100】2024創新企業榜。「甲子光年」期望通過本次榜單發布,表彰相關企業在技術研發、商業模式、應用場景創新及生態建設等方面做出的杰出貢獻,為中國AI產業的未來注入更多活力和動力。

在科技發展的長河中,人類正站在一個特殊的歷史交匯點,「甲子光年」期待與大家共同探索通往AI創生時代的無限可能。正如張一甲在報告解讀中所說:“在AI創生時代,我們關注技術范式如何收斂,關注技術躍進如何重塑千行百業,更關注此刻的每一個決定對未來社會經濟結構的深遠影響。”