近日,上海全自動駕駛地鐵15號線發生嚴重事故,在祁安路站站臺上,一名乘客下車時,被正在關閉的屏蔽門夾住,車輛突然啟動,致乘客被帶倒擠壓,被救出后送醫搶救無效身亡。這不禁令人對自動駕駛地鐵的安全性產生懷疑與擔憂,但此番上海地鐵事故真的該問責自動駕駛嗎?

1月22日下午,上海地鐵15號線發生嚴重事故,在祁安路站站臺上,一名乘客下車時,被正在關閉的屏蔽門夾住,車輛突然啟動,致乘客被帶倒擠壓,被救出后送醫搶救無效身亡。

據悉,上海地鐵15號線是2021年1月開通的全自動駕駛線路,是國內具備最高等級(UTO)全自動駕駛的軌道交通線路,信號系統基于無線通信,滿足全自動駕駛最高等級,而此次的事故無疑再一次將「自動駕駛」推向了風口浪尖。

在地面交通中,自動駕駛需要面對人、車、復雜路況等諸多環境因素,但在軌道交通中,環境相對封閉、路況簡單且有嚴格的時間把控,為自動駕駛的落地創造了良好的“溫室”環境,如今卻也出現了重大事故,不禁令人對其安全性產生懷疑與擔憂,但此番上海地鐵事故真的該問責自動駕駛嗎?

事故復盤

誠然,當列車車門、屏蔽門燈閃爍、警示聲鳴響時,乘客應停止上車,并退至安全區域,但在實際場景中,經常會出現因人多擁擠推搡、或乘客反應不及時而來不及退出候車黃色安全線以外的情況。而在突發狀況發生時,站臺工作人員與列車自動控制系統又是否做出了正確的反應呢?

從目前網絡上曝光的視頻可以看出,在發現乘客被屏蔽門夾住后,工作人員立即上前幫助其脫困,并進行了一系列“操作”,但并未及時救出乘客,而自動駕駛系統也并沒有檢測到這起車門外的突發事件,反而啟動行駛,導致乘客被擠壓。

針對這起事故與網絡上的種種猜測,筆者咨詢了業內人士,諸如此類的突發狀況究竟應該如何處理。

據這位業內人士介紹,站臺均設置了緊急停車按鈕,而工作人員在接發車時也應站在緊急停車按鈕下,以防緊急情況發生時可以快速做出反應,叫停運行中的列車后再進行相應處理。此外,正常情況下,屏蔽門的開合狀態是隨列車門開合而自動控制的,但當發生異常情況時,每個站臺的綜合控制室則可以通過IBP盤(綜合后備盤)接管屏蔽門的狀態控制。

IBP 盤由 IBP 面板、 PLC ( BAS 專業提供)、人機界面終端(其它專業提供并安裝)、監控工作臺構成。當車站綜合監控系統設備服務器或者人機界面出現故障時,通過 IBP 盤對本車站進行應急管理;或在緊急情況下直接操作 IBP 盤上按鈕、鑰匙開關等,采用人工介入方式進行運行模式操作和某些設備的遠程單動操作。

基于當前的列車自動控制系統,無論是否為自動駕駛,列車在出站前均會自動檢測屏蔽門狀態,來判斷是否具備發車條件。當屏蔽門出現機械故障或因通信故障無法正確向列車自動控制系統發送屏蔽門關好信號時,工作人員可以手動切除屏蔽門與車門的聯動狀態,從而使列車能夠正常發車,避免列車晚點。

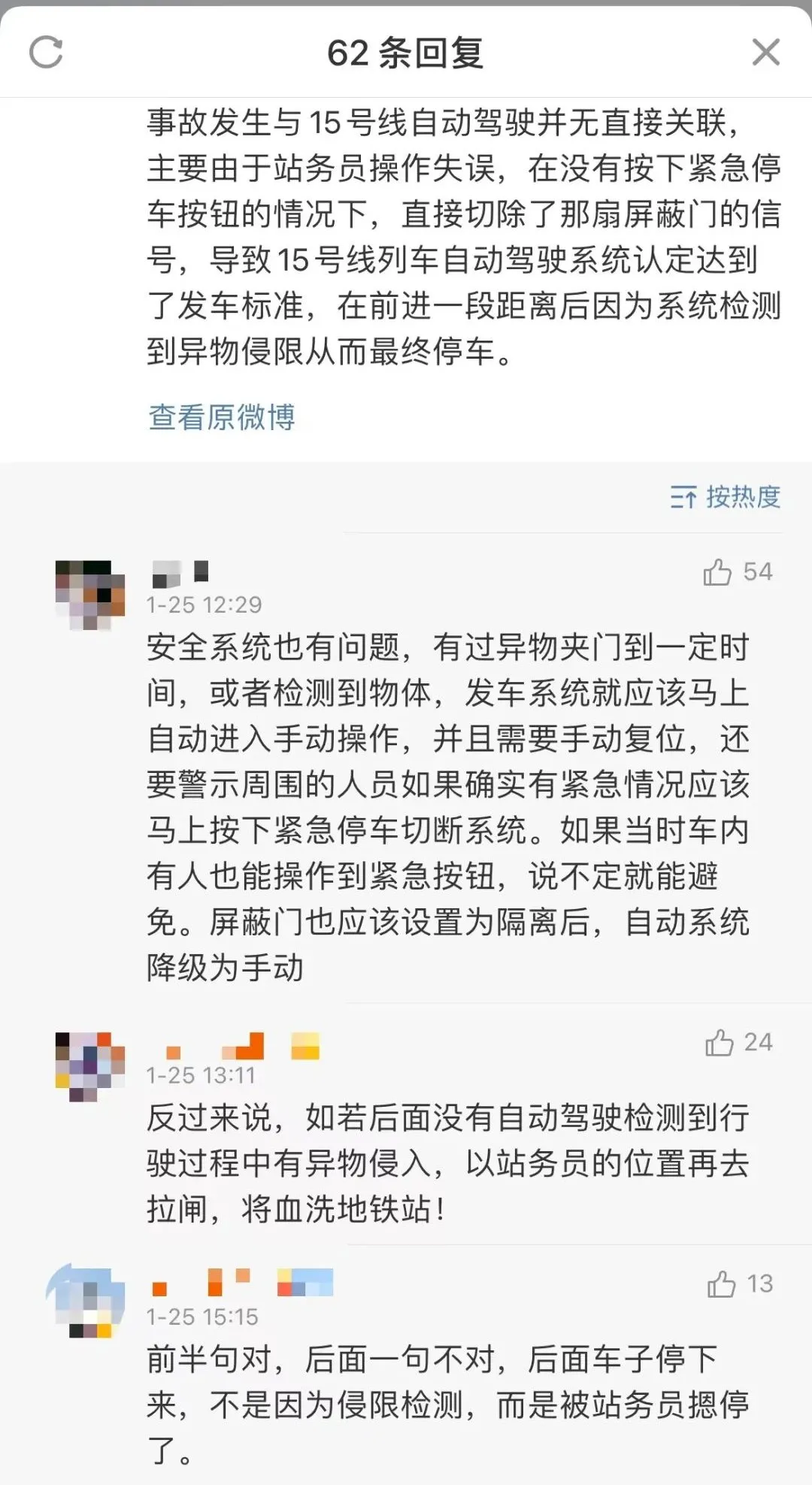

而這也恰恰是本次事故引發爭議的焦點——有網友通過視頻判斷,工作人員當時可能是誤操作,切斷了屏蔽門信號,才導致列車發車。

當然,截止發稿,官方尚未發布具體的事故情況說明。

悲劇已然發生,分析事故原委的目的不應是惡意指責與謾罵,而是為了警醒市民與工作人員,更是為地鐵自動駕駛敲響警鐘,應提升突發事件應對能力,從人、車以及硬件、軟件不同角度制定相應解決方案。

全自動駕駛卻離不開人?

早在2014年8月,上海地鐵10號線便實現了無人駕駛運行。截至2021年12月30日,上海地鐵已經擁有5條全自動駕駛線路,包括10、14、15、18號線、浦江線。其中,上海地鐵14、15、18 號線均是GOA4 等級全自動駕駛,實現了完全的無人化自動駕駛,取消了駕駛艙。

逐本溯源,通信系統無疑是地鐵自動駕駛的基本盤。據業內人士介紹,目前的全自動駕駛普遍采用車地通信,基于CBTC系統的LTE通信可以實現車—地的雙向通信,一方面可以把車載數據向車站、車輛段、停車場等屬地進行及時傳輸,以實現地鐵運營方對乘客狀況、列車設備及運行狀態、隧道及弓網等情況的監測;另一方面可以將前車狀態、站臺環境等可能影響列車運行的信息實時反饋至自動駕駛系統中,以便系統據此調整運行狀態。

業內人士分析,未來的全自動駕駛通信將會向車車通信過渡,通過列車之間的直接信息交互,提升數據傳輸時效性與運營能力。2020年6月,卡斯柯信號有限公司基于車車通信的列車自主運行系統完成現場多車無人駕駛測試驗證,實現了全國首例基于車車通信的UTO無人駕駛。

回歸到本次事故中,上海軌道交通15號線是在上海市軌道交通領域首次將LTE異網融合技術應用于地鐵通信系統,通信帶寬更高、連接更快、承載能力也更強。而目前看來,15號線也并未出現通信問題而引發的駕駛失誤。

歸根究底,目前的全自動駕駛地鐵雖然將駕駛員“趕”下了列車,但在面對突發情況時卻還是要依賴站臺的工作人員來緊急制動。對此,也有不少網友發出質疑,地鐵車門與屏蔽門為何不能像電梯門一樣有防夾機制?

據業內人士介紹,目前的城市規定交通車輛的車門和屏蔽門均設置防擠壓功能,當車門或屏蔽門關閉過程中夾人或夾物時,該功能生效,車門或屏蔽門會自動嘗試關閉三次,若仍無法正常關門,車門或屏蔽門會保持打開狀態。

值得注意的是,即便車門完全打開,目前的自動駕駛系統也并不會向相關人員發出指令或警告,而是由列車自動控制系統發出警告,IBP盤上的指示燈亮起,需要站臺工作人員上前解決。這也是大家上班通勤經常會遇到的場景——工作人員或志愿者上前勸阻那些試圖擠上車的乘客……

據業內人士介紹,也正是因為類似事件的發生概率過高,所以才沒有在軟件層面設置相應的突發情況報警,而當真正的突發事件發生時,這無疑也在某種程度上影響了綜控室、站臺與列車之間的協作。

毫無疑問,我們不能因單一事件而否定成熟技術的應用前景,但是,作為乘客,我們也應該明晰,全自動駕駛并沒有想象中那么“聰明”。

參考資料:

1.《全國首例!卡斯柯基于車車通信的列車自主運行系統完成現場多車無人駕駛測試驗證!》,中國通號

2.《上海地鐵乘客被夾身亡,全自動駕駛足夠安全嗎?》,電子發燒友網

3.《國內首條+最高等級+全自動駕駛!這條軌道交通厲害了》,中鐵十四局