據報道,90后小伙吳萬章在素有“24小時不熄火的城市廚房“之稱的深圳新洲村開了一家真正能24小時不打烊的餐飲店,成功實現周入10萬元。

同為90后,當小編還在暢想5位數年終獎時,來自浙江寧波的小伙已經實現了周入10萬,沒錯,周入,不是月入!而他的財富密碼正是炒菜機器人——這個不久前才在冬奧村里驚呆一眾外國運動員與媒體的“神仙大廚”。

那么,這位寧波小伙是如何做到的呢?

據報道,90后小伙吳萬章在素有“24小時不熄火的城市廚房“之稱的深圳新洲村開了一家真正能24小時不打烊的餐飲店。店內菜品實現了標準化,8分鐘即可出餐。其店內有兩種炒菜機器人,一種是大鍋滾筒式,一次可以出十幾份菜;另一種是智能炒菜機器人,有九個爐頭,一次性可以出9份菜。

正如吳萬章所言,機器人不需要休息,而且還能保證菜品口味的穩定性。所以,他不僅節省了聘請廚師的人力成本,其出餐效率更是普通餐廳難以比擬的,不僅保障了堂食的翻臺率,更成了美團、餓了么平臺的“模范商家”——出餐快、菜品穩定。

如此看來,周入10萬的確不是虛言啊!

冷冰冰的機器人能否hold住老祖宗留下的手藝

功過參半,所謂的“口味穩定”卻也成為了很多人抨擊炒菜機器人不夠專業的“軟肋”。

無關年齡、職業,中國人骨子里對于飲食有著傳承式的執著,即使是在快節奏的“內卷時代”,能讓人們放慢腳步的可能僅僅是一碗家鄉的牛肉面,或是一頓媽媽親手包的餃子,其中蘊含的細膩情感與微妙的口味差別都是機器人難以企及的。

此外,中華烹飪在某種程度上已經不僅僅是人們飽食的手段,不同菜系的傳統烹飪技藝堪稱是藝術盛宴,而炒菜只是眾多技法中最常見的一種,卻也是最多樣、復雜的一種,恐怕單純是“適量、火候”等詞就足以把機器人搞暈。

在某種程度上,炒菜機器人的主戰場是團餐,也就是“大鍋飯”,尤其是常見的滾筒式炒菜機器人,一次可出餐十余份,更有甚者可以出餐數十斤,不僅出餐量有保障,還能在菜量大的時候保障菜品充分翻炒。所以,在學校、企業食堂等團餐場景,機器人的程序化、標準化便成了優勢,同時還能保證快速補餐。

然而,眾口難調,面向團餐的炒菜機器人雖然很難模擬出美味消費者的家鄉味道,卻也應該保持一個專業廚師應有的基本水平。那么,冷冰冰的程序和只會翻滾卻不知顛勺為何物的機器人能夠保障菜品口味嗎?

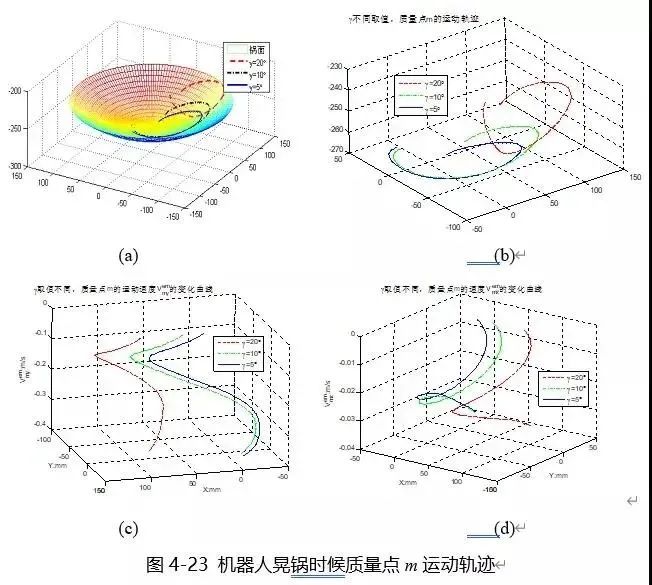

對此,已有15年中餐烹飪機器人研發經驗的上海交通大學機械與動力工程學院機器人研究所博導、副研究員閆維新提出,中餐烹飪機器人設計的關鍵是鍋具運動和火候控制。通過對廚師灶上動作的深入研究他與合作者提煉出了鍋具的各種標準化運動如“晃鍋”可分解為圓周、直線運動的組合在此基礎上他們開展了鍋具運動學動力學仿真分析與優化設計。

圖源:科創上海

而在晃、顛、劃、翻、推、拉、揚、淋等各種鍋具運動中,機器人最難模仿的是“大翻”,這個對于初級廚師都頗具挑戰性的動作是為了對食材進行均勻加熱,需要廚師操作鍋具做近似拋物線的變速運動,讓食材上拋、翻轉、下落。

閆維新研究后認為“大翻”標準化運動的最優化指標是“物料出鍋瞬時速度矢量差最小”,經過仿真函數分析他讓鍋具機器人在兩個自由度運動的條件下在計算機軟件中實現了“大翻”效果——物料既能出鍋飛行并翻轉,落點又不會在鍋外。完成仿真分析后,研究團隊開展了大量驗證實驗,證明鍋具機器人能高效復現廚師的翻鍋動作。

此外,在火候控制方面,閆維新為烹飪機器人開發了雙壓強火力控制系統和火候視覺模塊。前者能精確控制常壓燃燒器的熱負荷,這是實現火力控制數字化和標準化的關鍵;后者基于機器視覺技術實現了食材的實時監測,并據此調節火力強度和烹飪時間,進而控制雙壓強火力控制系統與火候視覺模塊協同運行,讓菜肴出品穩定性強,色澤和口感保持一致。

隨著烹飪機器人得到更加廣泛的關注與認可,網絡上出現了“機器人將取代廚師、廚師這行要涼”等言論,小編認為,機器只能解放人力,無法替代,而往日只能在煙熏火燎的后廚干著重復性工作的大廚們則可以將注意力聚焦配菜、調味以及菜品創新等更有意義的事情上。

冬奧認證,防疫美食兩不誤

實際上,我國首臺中餐烹飪機器人早在2006年便已經面世,而作為當代廚房小白的福音,全自動烹飪機器人的概念也得到了廣泛認可。如今,機器人大廚經過迭代也變得越來越專業,甚至出現在了冬奧村的智慧餐廳中,一方面實現了科學防疫、減少餐廳服務人員,另一方面也展示了中國的科技實力。

北京冬奧會媒體中心“智慧餐廳”里的機器人大廚24小時待命,可制作十余種菜肴以及煲仔飯、漢堡、咖啡等。

據科創上海報道,北京冬奧會、冬殘奧會主媒體中心媒體餐廳的全自動烹飪機器人由上海交通大學機械與動力工程學院機器人研究所博導、副研究員閆維新帶領的團隊所研發。研發出60款以上餐飲服務類機器人,包含鍋具、其他工具、火力、投料4個功能部件,已獲得近30件專利授權。他認為“智能機器人技術可以實現中餐烹飪的標準化,其應用前景很廣闊。”

值得一提的是,閆維新的團隊已經與多位烹飪大師達成合作,記錄其烹飪配料、灶上動作和火候把控,再把標準化記錄轉化為機器人控制程序,復制、傳承大師的烹飪技藝,并將其一并帶入了冬奧村的智慧餐廳中。

相較中餐烹飪機器人,漢堡機器人、咖啡機器人、調酒機器人則要簡單許多,主要通過機械臂完成漢堡、飲品的“組裝”。以漢堡包制作為例,智能漢堡機從加熱面包、現煎肉餅到配搭生菜、醬汁,全部由機械設備自主完成,每20秒就能做出一個漢堡包。

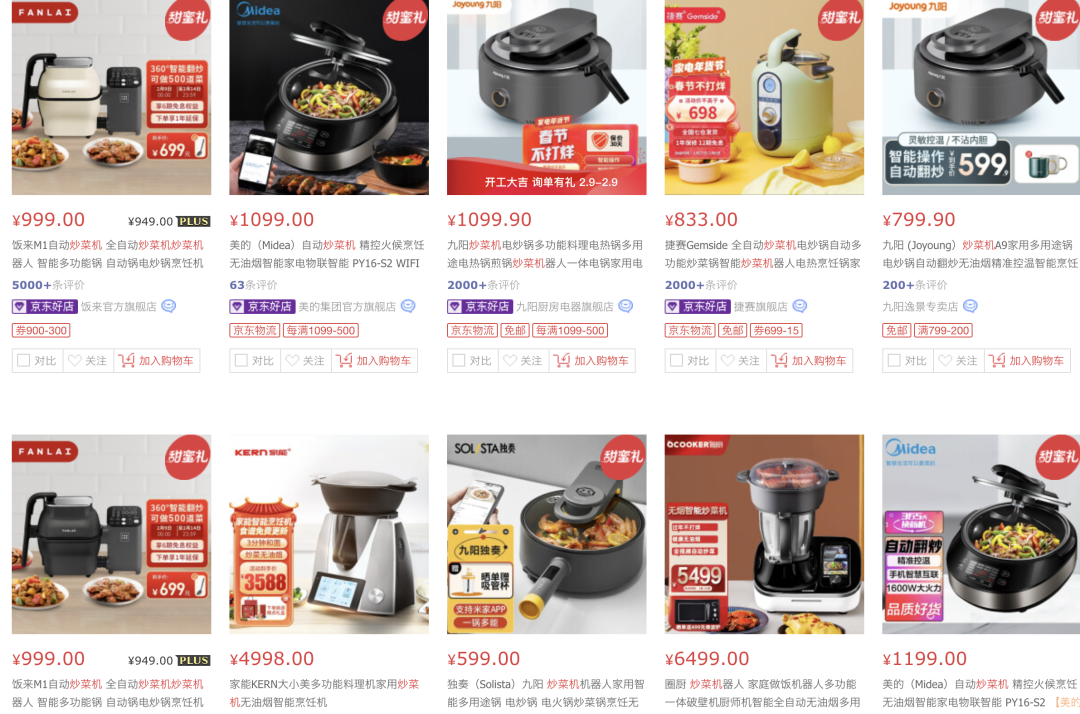

如今的烹飪機器人已經不僅僅局限于食堂或餐廳的后廚,同樣飛入了尋常百姓家。美的、九陽等家電企業均推出了價格從百元到千元不等的自動炒菜機,其傻瓜式操作的便捷性也贏得了好評。

誠然,堪稱非物質文化遺產的中餐烹飪本身就是一件神秘、復雜且極具魅力的事情,適量鹽、少量油、掌握火候等“加密指令”難倒了無數對中國美食心懷向往的外國人,希望炒菜機器人能夠成為他們的中餐大廚。

而對于國內的一眾廚房小白而言,炒菜機+洗碗機的完美配合簡直不要太爽?