多年以來,物聯網應用給人的印象大多是被動的識別,而隨著技術的迭代進步和“腦洞大開”,物聯網也會應用在更多主動感知的場景當中。在未來,隨著“智能空間”的范圍越來越廣,物聯網或許可以在更多場景中做到無限感知,讓普適計算得以真正落地實現。

在幾天前智庫發布的《6月1日起!日本強制給貓狗植入芯片,“動物聯網”先來了》一文中,曾經提到過在國內外寵物身上植入的芯片均應用的是射頻識別技術(Radio Frequency Identification,RFID),也就是我們常說的電子標簽。經過多年發展,RFID在日常的物流、門禁、零售等場景中已經隨處可見。而在智次方·物聯網智庫前幾日舉辦的【風起·“無源”勝“有源”——感知無源·智能悠遠】主題直播活動上,上海交通大學RFID與物聯網研究所所長、博士、博士生導師王東、上海交通大學RFID與物聯網研究所博士后張謙,也更加深入的為我們帶來了RFID最新成果的相關介紹。

自2003年沃爾瑪宣布采用UHF RFID技術追蹤商品時起,在后續接近20年的發展時間里,配合著一個讀寫器,RFID標簽一直在碎片化的長尾市場中被大量使用。在最初近10年的時間里,RFID的主要發展方向是識別,即獲取標簽的EPC、讓讀寫器讀取的距離更遠、讀取的速度更快,如在供應鏈的各環節通過RFID技術實現實物流轉信息的快速自動識別,進而實現整個供應鏈的可視化,支撐面向監管、企業產品溯源、消費者商品防偽等應用場景需求。

而從2013年至今,將無源的RFID技術用于感知則成了新的發展方向。RFID讀寫器除了能提供RFID標簽的ID信息外,還能提供標簽返回信號的強度值(RSSI)、相位值(Phase)以及多普勒頻率(Doppler Frequency)等參數,利用這些參數可以實現基于RFID的厘米級精準定位、追蹤、動作和行為感知等,極大地拓展了RFID應用的范圍和層次,使RFID技術從識別走向感知。

從無源感知到泛在感知

作為近年來的一項新興技術,無源感知以其特有的感知機理和方法,逐漸成為泛在感知計算領域的核心支撐技術。

與傳統的有源感知相比,無源感知主要依賴于從環境中獲取的能量完成計算、感知與通信,無需電源對終端節點持續供電,因此,它在續航、部署、維護等方面擁有傳統有源感知無法匹及的潛在優勢。不過,大多數無源感知技術僅僅是基于未標記的反射信號進行感知,無法區分多個反射信號的具體來源,也無法對同時存在的多個感知對象進行有效區分,導致應用范疇受到限制。

而在眾多的感知技術之中,RFID由于標簽的輕量級、可標記、易部署等特征,成為無源感知的重要媒介。RFID的出現不僅僅是提供了物品“身份識別”的能力,還為實現“可標記”的無源感知提供了新的機遇。

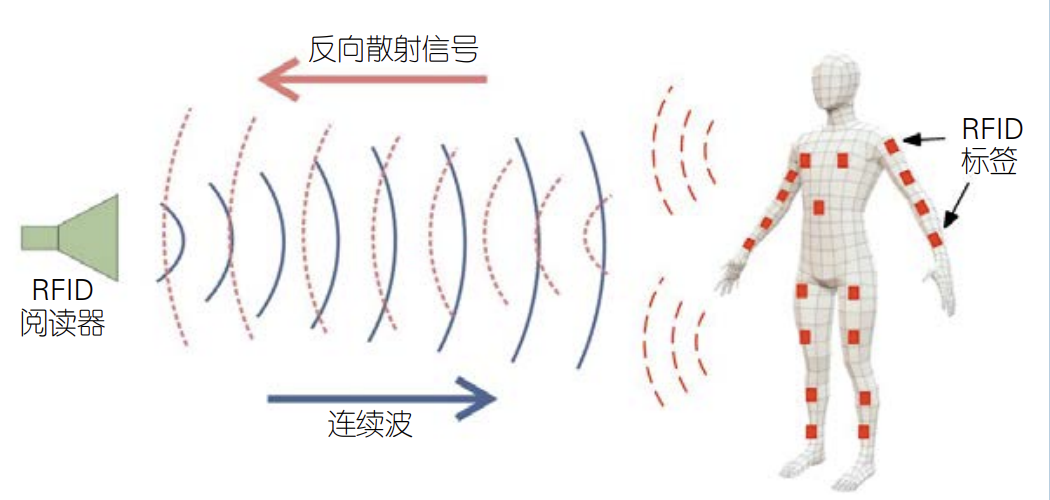

基于反向散射(backscatter)機制,RFID系統實現了讀寫器與標簽之間的通信。在反向散射的過程中,讀寫器天線發射的連續波信號被RFID標簽調制并反射,從而使讀寫器有效地識別標簽信號。

由于RFID標簽反向散射的信號本身非常微弱,同時又很容易受到各種環境因素的干擾,包括傳輸環境中的多徑效應、干擾對象的能量吸收等。因此,包含環境因素的信息會天然地包含在RFID標簽的反向散射信號中。同時,RFID的可標識特性能夠有效區分反向散射信號的來源,從而保證了無源感知機制的“可標記性”。利用反向散射通信機制的環境敏感特性,RFID系統可以基于標簽反射信號中攜帶的環境因素的動態特征對指定對象進行感知,例如肢體行為識別、呼吸及心跳監測等,而這些特性才是RFID技術能夠實現由“識別”到“感知”蛻變的根本原因。

RFID帶來的全新交互方式

1991年時,馬克·維瑟提出了“Ubiquitous Computing”(普適計算)的理念,從那時起,人們就一直致力于實現廣泛的“人-機-物”互聯,希望以最自然的方式提供服務和進行交互,并強調和環境融為一體的計算概念,讓計算設備從人們的視線里消失。普適計算本身也是一個涉及研究范圍很廣的課題,包括分布式計算、移動計算、人機交互、人工智能、嵌入式系統、感知網絡以及信息融合等多方面技術的融合。在普適計算的模式下、在信息空間與物理空間融合中,計算機的計算正在消亡,取而代之的是傳感器網絡,人們的最終愿景也變為能夠在任何時間、任何地點、以任何方式進行信息的獲取與處理。

對此,他和團隊成員設想了三種形式的計算設備:

Tabs,尺寸以厘米計算,類似便利貼

Pads ,尺寸以分米計算,類似一張紙、一本書或一本雜志

Boards ,尺寸以米計算,類似一塊黑板或公告板

值得一提的是,他預測未來的物品都會包含一個計算機或者標簽,人們可以很容易地得到有關物品的信息, 這點正與RFID標簽的設計不謀而合。

而RFID等感知技術的發展,也讓普適計算的實現更近了一步。

如果你常去優衣庫,那大概已經體驗過了門店里自助結賬的功能:沒有攝像頭的拍攝,僅僅把衣服放在指定位置,即可進行識別,這種幾乎無感的體驗背后用到的就是RFID。

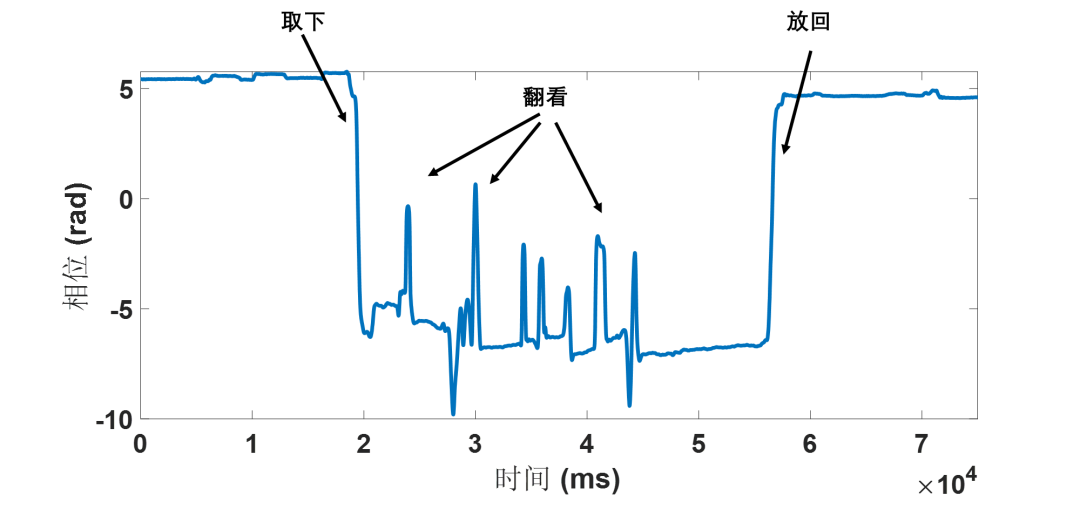

但RFID能做到的可不僅這些。上海交通大學RFID與物聯網研究所博士后張謙在演講中介紹,如果商場的衣服上貼附了RFID標簽,則通過標簽的相位或信號強度信息的變化就可以判斷顧客的行為和動作。

如下圖中所示,當顧客“取下”和“放回”衣服時,該衣服上RFID標簽的相位信息就會劇烈變化,而當“翻看”衣服時,標簽的相位也會發生相應變化。利用這些信息,就可以對顧客的行為進行感知。線上用戶行為數據可以通過追蹤用戶的網頁瀏覽、點擊記錄以及商品評論、購物車信息、購買記錄等輕松獲得,通過RFID感知技術,商家也可以獲得線下顧客的行為數據。

圖:“取下”衣服時RFID標簽相位的劇烈變化

除了衣服上的標簽以外,RFID標簽還可以部署在環境中,利用人體行為動作產生的多徑環境變化實現非接觸感知,而且由于標簽易部署、低成本、無源的特點,實際場景中可以通過部署多個標簽組成的標簽陣列全面地感知多徑變化,例如他們團隊將RFID標簽陣列和讀寫器天線分別部署在走廊兩側,不同的人經過時,由于步態、體型等的不同,就會引起不同的信號變化,基于這種變化就可以實現對用戶的身份識別。而借助多個標簽產生的空間多樣性還可以有效緩解不同步態因子如背包等帶來的影響,實現更為魯棒的感知。

圖:基于RFID標簽陣列的非接觸步態識別

柔性的RFID標簽也可以用來改善人機交互的體驗。隨著VR/AR等設備銷量的持續增長,下一代的智能終端大概率非它莫屬,而鍵盤、鼠標、觸摸板等傳統的人機交互方式和設備完全無法勝任下一代終端的交互任務。

來自南京大學的科研人員,就構建了利用柔性RFID標簽的手勢微動作感知系統,將標簽分別附著在手套的五個手指上,使用RFID天線對多個標簽進行持續掃描采集反向散射的信號特征,如信號強度、相位等 ,就可以讓用戶使用肢體甚至手指進行體感交互,操縱顯示屏或者空中的虛擬對象, 實現厘米精度的“微手勢”的精確感知,從而更加自然地使用VR里的相關應用。

圖:基于 RFID 的手勢微動作感知系統

更進一步來說,除了RFID射頻信號以外,空間中的無線信號可以說是無處不在,如聲波、毫米波、WIFI載波等。與RFID無線感知的原理相同或者相似,這些不同的無線信號也都可以用來進行感知和交互。

無處不在的“透明”計算

實際上,類似的場景已經進入到我們的生活方方面面。

在絕大多數人的認知中,WiFi的功能僅僅是用來連接無線網絡,但WiFi作為一種電磁波信號,其實是可以用來反映物體活動情況的。利用光學中的菲涅爾區的概念,并考慮到電磁波的反射特性和WiFi信號的頻率多樣性,幾種理論結合之后的模型便可以捕獲到人體亞波長級別的微小移動,從而可以做到利用WiFi信號感知人體毫米級的行為。

因此,當在家中部署WiFi信號發射器和接收器之后,就可以對人的連續行為進行感知,如:睡眠、呼吸、摔倒等,沒有任何的接觸和額外的成本即可實現。相比于使用攝像頭,還避免了隱私相關的困擾。

圖:WiFi睡眠監測

不僅如此,配合著WiFi的感知功能,一些智能家居也不再需要手動或者語音操控,如空調就可以通過WiFi感知到的房間人數和位置,實時調控風速、強度、方向等。

這個“腦洞”打開之后,這種類似的無感監測就能夠應用到更多的場景當中,如:運動檢測、步態識別、飲食管理、生命體征監測、位置追蹤等,而且家用WiFi還可以做到24小時的全天候監測,也不用額外部署傳感器。

除此之外,無感監測還可以用到讓你意想不到的場景中:利用智能設備(手機、智能手表等)內置的揚聲器,讓其以設定的調制方式和頻率產生人耳聽不見的聲波信號(17KHz~24KHz),再利用設備的麥克風采集經由環境反射回的聲波信號,通過對信號進行處理就可以感知周圍環境的變化,超聲波信號較短的波長(2cm左右)使其非常適用于細粒度的人機交互動作感知。

例如,上海交通大學RFID與物聯網研究所王東老師的團隊就利用超聲波感知實現了端到端的手指寫字識別以及更細粒度的唇語識別,而且他們還通過超聲波的唇語感知信號實現了多模態語音增強,這樣以來,用戶在用手機發送語音消息或者記錄語音筆記時,借助超聲波感知技術就可以有效過濾掉周圍環境中的噪聲。

圖:基于超聲波的端到端唇語識別

無處不在的“透明”計算

在普適計算剛剛提出來的時候,很多人都覺得這是無稽之談。但經過多年的發展,計算機已經經歷了集中式、分布式、嵌入式等階段,物聯網和人工智能也伴隨著各種終端得到了廣泛的部署和應用,各種感知和控制設備的設備的興起,都讓普適計算逐漸成為可能。

若要讓普適計算的理論落到實處,就要利用各種設備進行泛在感知。在過去和現在,計算機和手機等各種設備的“存在感”始終很強,使得本應是機器服務于人的情況變成了人被機器所“綁架”。在未來,只有將基礎理論和人工智能更加有機地結合起來,才能將“無感”式的感知真正變成空氣中的氧氣、變成以人為中心,并能自動適應用戶的需求變化。

除此之外,作為普適計算的分支,智慧城市、智慧樓宇、智能家居等的持續發展,也會讓“無限感知”真正變得“無處不在”。

參考資料:

1.《基于RFID的無源感知技術及應用——從RFID識別到RFID感知》 上海交通大學RFID與物聯網研究所所長、博士、博士生導師 王東;上海交通大學RFID與物聯網研究所博士后 張謙

2.《從“識別”到“感知”: 基于 RFID 的可標記無源感知》,中國計算機學會通訊

3.《靠WiFi信號就能檢測呼吸跌倒!北大這項硬科技研究越來越藏不住了》,量子位