第一個吃螃蟹的人,有時候嘗到的是鮮美,有時候嘗到的卻是苦澀。那些第一批報考物聯網專業并已經步入職場的人,現在究竟發展的如何?當年的選擇對他們的人生起到了怎樣的影響?……

前段時間,是一年一度的高考季,許多學生都為選專業的問題犯了難,因為在很多人看來,專業似乎在很大程度上決定了一個人未來的“錢”途。

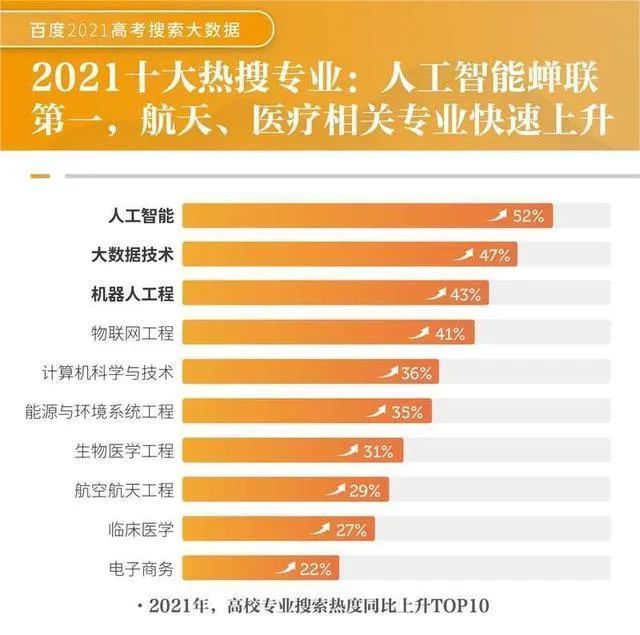

除了持續熱門的計算機、醫學、師范、財務等專業,近年來新興的物聯網、人工智能等也引起了不少人的興趣——這些新興專業到底值不值得報?報了后會不會因為專業課程和就業市場不成熟而成為“小白鼠”?

圖源:百度

作為成立十年專注于物聯網的媒體,我們見證了物聯網產業在國內的發展歷程,吸納了各路人士的觀點,決定在此節點向對于物聯網專業感興趣但沒有系統了解過的學生群體傳達我們匯總的干貨——過來人的經驗、教訓,以及他們當時對于本專業的困惑和從業后的自問自答。

為此,我們深入采訪了兩位同樣出身物聯網工程專業而從業方向不同的學長學姐——現在的他們,一位是某大型高新科技企業的人工智能工程師小Z,一位是物聯網媒體平臺資深執筆人小X。

他們也是國內物聯網工程專業設立最早期的一批學生,十年后的今天,新興學科依舊不斷涌現,因此第一批吃螃蟹的人經歷和心境更加值得深究。

新手村的小白們

和每一個正在享受人生第一個無需補課的暑假的高中畢業生們一樣,小X和小Z在類似的暑假曾面臨著普世意義上的“人生重要選擇”——填報志愿。

小X填報的第一志愿是十年前還大熱的會計專業,因就業率高、市場需求大,會計一度是“鐵飯碗”的一員。家長們對這個專業抱有極高的認可度,盡管很多剛剛摸到高校門檻的學生們對這個學科幾乎一無所知。

事實上這也是大多數處于志愿填報期的學生的狀態,對高校設立的專業知之甚少,在長輩們經驗主義的推薦和言之鑿鑿的預測之下,選定專業的時候更像是自己人生規劃的旁觀者。然而頭腦一熱的預測捕捉不到未來的變局——回想起來,會計專業在十年前其實就已經供過于求,在幾年后的畢業季正是這個大熱專業降溫的起點。

在一水“臉熟”或“臉生”的專業中,物聯網工程乍一看其實沒有什么特別的。小X在和朋友們聊到這個專業時也只是感到新鮮,這個十分年輕的專業因為未知而像一張剛出土的藏寶圖一樣——吸引力是較高的,但無法與鐵飯碗的透明牢靠相抗衡;前景是樂觀的,因為第一批進入專業的前輩也才大二而已,前途尚未可知。

因此,像小X一樣將物聯網工程放進第二志愿的人零零總總可以匯聚成一小撮。我們知道填報志愿歷來是運氣與技術交加的極限運動,被調劑的蹦極繩拽到第二志愿時,小X也只感到“陰差陽錯”。

傾向于科技類專業的小Z則是選擇了“廣撒網”的戰術。在計算機科學等學科短暫關閉的階段,小Z了解到了軟件工程、網絡工程等專業,又在家人的點撥下搜集了物聯網工程的情況。小Z逐漸將這個專業與報紙上報道的智慧社區等新型設施建設聯系起來,認為這是比較前沿的專業。在后期搜集專業涉及的學科時,他看到了很多高中時期不可能接觸到的技術,受此吸引,小Z主動填報了這個專業。

在物聯網工程專業設立的前一年,也就是2009年,中科院無錫高新微納傳感網工程中心主任劉海濤曾說過:“與計算機、互聯網產業不同,中國在物聯網領域享有國際話語權。”在當時的語境下,把握“物聯網”的技術先發優勢和話語權,繼續擴大物聯網產業化的優勢,成為國際標準制定的主導國之一是守城之策。在這背后,正如時任總理所說的“早一點攻破核心技術,加快推進傳感網的進展”,脫離不開的是人才儲備的攻堅之矛。

2010年,經教育部批準,物聯網工程專業在我國高校完成了首屆招生任務,全國首批獲準成立此專業的高校有三十所,國內物聯網專業正式起步。

2012年,小X和小Z等一批物聯網專業的學生正式升上大學。

“我找對組織了么?”

無論是不是自己所期待的結果,物聯網工程專業在全國各地招募到了小X、小Z同期的第二批預培養人才,等待他們的是我國最早期的物聯網工程課程體系。

而在小X和小Z回憶起來時,比起具體的專業課程,他們首先異口同聲地說:“我們的專業課比較雜”。

小Z解釋道,當時他們需要學習的不僅包括數電、模電等工科基礎,還有電路原理、通信原理等,以及高頻電子電路、單片機、嵌入式系統、無線傳感網絡等的設計及制圖。相比而言,物聯網導論、物聯網安全、物聯網項目與實施這類科目顯得非常直白、樸實而親切。

科目門類包羅萬象,小X和小Z對課程體系的評價都可歸為一個預料之中的詞“不成熟”。

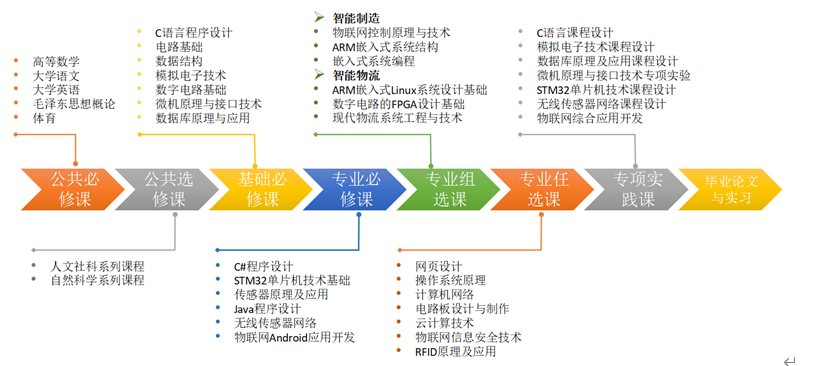

彼時,物聯網工程屬于計算機學科,同時涉及數學、電子和通信等領域。像所有融合學科一樣,它具有跨多學科、綜合性強的特點,這點在其涉及的基礎知識層面體現得淋漓盡致——算法與程序設計、電路與電子設計、計算機系統與接口、數據庫系統和計算機網絡,共計五大塊知識領域。

作為“新工科專業”,物聯網工程在課程設置需要以“應用”為出發點。又因物聯網被廣泛應用在各種工程領域,所以需要涵蓋基礎理論、硬件、軟件多角度的歸類和組織。其中,硬件包括電子測量工具、電路調試、電路設計等內容;硬件的設計包括單片機、傳感器、傳輸設備等內容;軟件包括開發環境、編程語言、軟件調試和協議配置等。需要學習的系統有Linux、Android等,需要學習的編程語言包括C語言、Java語言等。

廣東某校物聯網工程專業課程設置

同時,物聯網工程又是一門以“應用型人才”為培養目標的專業,這不僅要求學生具有智能感知、泛在物聯、智能處理、決策控制、復雜系統設計能力,還要求學生具備較強的實踐能力。現實中錯綜復雜的應用場景決定了物聯網工程專業在設置時存在的天然難關——成為整合專業涉及的各個學科相關課程,兼顧實踐教育的“新工科”。

小X和小Z雖求學于不同高校,但在回憶那時課程體系不成熟之處時反映的問題近乎相同。首先是專業要求軟件、通信、計算機什么都學,最后學生卻“樣樣通樣樣松”,專業課程注重概念,卻沒有從中學習到精深的層次。二是專業課之間沒有很好的串聯,形成富有邏輯的結構化體系。

這些實實在在的課程設置病根讓當時的物聯網工程專業學生吃了很多苦頭。首先是專業科目龐雜,課業負擔很重;其次是專業課歸納成的任何一大領域都有更專精的獨立學科存在,比如編程、通信等等,看似是海納百川的學科但內里是一個個淺灘。

最直接的影響即為當時的物聯網專業學生在實習階段很難找到對口崗位,因為學科過新,也是因為在面試官考察較為精深的問題時,這些學生的競爭力要弱于計算機、軟件等更垂直的專業領域學生。

實習時的面試情形也會復刻在畢業擇業面試的情景中。小Z無奈道,那時物聯網工程出身的人,可能會在技術公司的外包技術崗位寫程序,是接觸不到核心技術的工作。

如果切實的回顧當時的就業大環境,其實可以發現,那時的大學生就業形勢已經可以用嚴峻來形容了,未對口就業早已成為了現實問題。在學業與就業之間撕裂出一道鴻溝的正是多方面的矛盾——經濟發展與教育結構、專業學習與職業發展、市場需求與人才培養模式等等,甚至可以微觀到大學生的職業規劃意識以及父母意愿上。

從物聯網工程的角度而言,對于市場人才需求沒有較為精準的靶向定位,這對于向車聯網、工業物聯網、智慧城市等領域輸送人才的學科來說實屬不應該。但我們從結果導向來看,小X和小Z都成為了物聯網相關領域的資深專家——一位是技術人員,一位是資深媒體人。對于媒體人小X而言,這也算不上專業不對口——這也是十年時間市場更為宏大的包容度的體現。

那么,這十年間物聯網工程專業的學子遭遇和就業狀況有所改善了么?

無悔的旅途

沒有。或者說不動則已,一動驚人。

物聯網工程反映的難題幾乎代表了所有交叉學科的困境。這十年間,我們可以觀察到物聯網在生活中的滲透正在加速,細分領域愈發茂盛,產業發展欣欣向榮。這些可喜之處反饋到高校時,并不會讓物聯網工程的專業課課本減少一章一頁。智慧園區、智慧農業等應用場景如餃子餡一般又細又碎,又被5G、區塊鏈、云計算等新技術的餃子皮搜羅在一起,兩者結合如同下餃子一般噗通——噗通——落地。物聯網產業烈火烹油,門檻上過獨木橋的學生們水深火熱。

好在“山不來就我,我就來就山”早已刻進中國人的基因。這期間學生們也摸索出來——對于物聯網工程這樣的學科來說,本科或許是準備階段,想要成為專精人才可以通過考研深造實現。好在考研備選方向非常多,計算機科學與技術、軟件工程、電子與通信工程等都在射程之內。也有學生將這個階段壓縮到大學期間,在大三階段就鎖定自己希望深造的方向,并在大四盡己所能增加實習機會。得益于5G等技術的發展,智能家居等領域極速擴張,市場對于物聯網工程專業出身的學生認可度有所提高,職業機會也逐漸開放。

當然,也有像武漢大學一樣,將物聯網工程從本科撤掉的大學。這也回應了我們五年前從讀者中收集到的爭議點之一——物聯網工程究竟適不適合設立為本科專業。或許可以從另一個思路切入這個問題——物聯網工程本科學習到的知識是否能夠將學生培養為勝任相關崗位的人才。

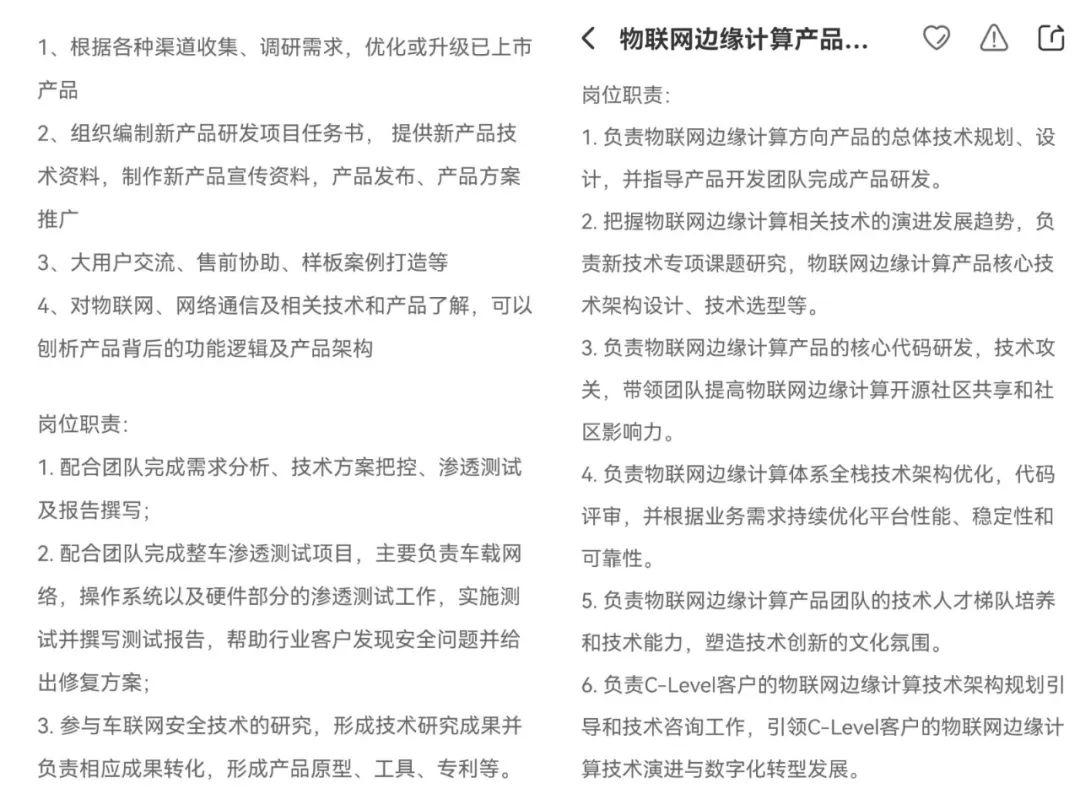

翻閱市面上的招聘軟件,所有接納物聯網工程專業的崗位,名稱不一定帶著“物聯網”三個字,但無論是產品經理、項目經理、方案工程師還是算法工程師,都存在兩點硬性需求:一是要懂技術或產品背后的邏輯,二是要有相對完整的項目經歷或實踐經驗。這項觀察提醒我們的是,物聯網工程終究是一門應用型學科,回歸應用是它的宿命,也是專業出身的人的使命。

物聯網工程部分對口就業崗位要求(選自拉勾招聘)

這是十年后在物聯網工程門檻上扒著的學生們正面對的時代洪流——校企合作也好,培訓基地也好,將實習納為硬性成績指標也好,社會各界正合力將學生盡早推向工程,宏觀來講也是縮短paper落地的周期。

十年間的變化雖不至滄海桑田,也已是十年樹木。應屆畢業生們就業關鍵詞已經從“應屆生對口就業難”變為“應屆畢業生就業率低”,一代人的辛酸分攤為每個人的苦果,每個人咽下是一個時代的消愁。

或許在七年前,第一批物聯網工程畢業的學生就是別人眼中“倒霉的家伙”——畢竟當年的就業并不樂觀,小X和小Z也如是說。

但他們并不后悔報考物聯網工程。之于他們而言,物聯網工程在當時的前瞻性為他們展示了很多當時少有人接觸到的、最新鮮的東西,這些東西會在腦海中壘上石塊,在未來的日子里,或許就有摸著石頭過河的機會,最終通往的一定是未來的諸多可能。

在回憶的最后,工程師小Z說,如果能回到大學時代,他不要做那么墨守陳規的學生——不要老師教什么就學什么,在課程各方面不是特別完備的階段,要學會接觸、自學更多東西。

而對于物聯網媒體人小X,她執筆寫下的字句,與行業人士對話的往來,也無不受到曾經求學生涯的照拂。

未知比我們存在的更久,它其實是個人視角定義出的相對概念。無論怎樣的抉擇,無法預知接下來的旅途是必然的,遺憾也是必然的。但正因時光不會虛度,經歷終究會穿過歲月與你我相伴相生,我們才不會后悔用心度過的那段光陰。

從這個層面來講,填報志只是一個節點,未來不止有四年、三年或兩年,還有不知何處的延伸,也不會有后悔的空隙。

寫在最后

當然,有人可能會問,你們為啥不在選專業那幾天發這篇稿子?

這是因為——我們不想任何人把上文的這些經驗當成自己選專業的建議,而是為了用兩個人的親身經歷告訴你,無論做了怎樣的專業選擇,只要放平心態,都能學到對未來職業生涯終身有益的東西~