12 月 30 日,商湯科技正式在港交所開始上市交易。敲鑼儀式在北京時間 9 點 30 分正式舉行,商湯科技在港交所的股份代號為 0020,發售價為每股 3.85 港元,截至發稿前,股價上漲至4.47港元,市值近1500億港元,約合 1225 億元人民幣。

商湯集團聯合創始人、董事長兼 CEO 徐立博士在上市儀式致辭中表示:“今天的敲鑼儀式上,其實商湯的全體同事都在線上一同參與,這在十年前是沒辦法想象的。技術正在快速地拉近虛擬和現實世界的距離。商湯的人工智能技術正是聚焦在虛擬和現實世界的邊界之上:一方面,推動現實世界的全面數字化轉型,帶來生產力的躍遷,另一方面,將數字世界的內容投射到我們的現實感知中,來增強我們生活的體驗。”

每個時代的企業都承載著各自不同的希望和責任,我們的命題是如何從生存、追趕到發展與開創。當我們看到了技術的巨大突破,商湯人希望推動技術落地,用技術突破去重新定義場景和模式,去刷新大眾對于人工智能的認知。商湯人始終堅信人工智能技術變革帶來增量價值,必將推動普惠和公平的智能時代到來。我們將和投資者、合作伙伴一起,推動人工智能基礎設施的建設,賦能百業,普惠眾人。用我百點熱,耀出千分光。

商湯科技成功上市

商湯科技成立于 2014 年,據官網介紹,商湯科技是一家人工智能軟件公司,業務涵蓋智慧商業、智慧城市、智慧生活、智能汽車四大板塊。

8 月 27 日晚間,商湯科技正式向港交所遞交了招股說明書,此后關于“商湯上市”的消息便不斷流出。

遞表三個月后,11 月 22 日深夜,港交所文件顯示,商湯科技已通過上市聆訊。據商湯招股書顯示,中金公司、海通國際和匯豐為其主承銷商。

此次聆訊后,按照計劃,商湯科技公開發售于 12 月 7 日開始,至 12 月 10 日中午結束,最終發售價及配售結果定于 12 月 16 日公布,并計劃于 12 月 17 日在港掛牌上市。

然而,商湯科技在上市之前卻臨門生變。

當地時間 12 月 10 日,美國財政部于宣布將商湯科技列入所謂“涉軍企業名單”,實施投資限制,禁止美國人對該公司進行交易投資。按美國相關政策,一旦被列入該名單,美國投資者將不能在市場上對商湯科技進行交易。

此次消息公布時,商湯科技在港 IPO 已臨近上市前夕。商湯過去幾年共完成 12 輪融資,投資方包含大量美元基金。商湯被列入投資禁令清單,意味著此次 IPO 會遭受嚴重影響。

被美國“拉黑”后,商湯科技立即予以回應。商湯科技表示:“對于這一決定與相關指控表示強烈反對。我們認為該決定與相關指控毫無根據,反映了對我公司根本性的誤解。科技發展不應該受到地緣政治的影響。”

12 月 13 日上午,商湯科技在港交所發布公告稱,將延遲全球發售及上市。董事會宣布,全球發售及上市將會延遲,且公司預期將刊發補充招股章程,補充招股章程修訂及補充招股章程,將載有經更新上市時間表、香港發售股份的相關申請程序及其他相關資料。公司仍致力盡快完成全球發售及上市。所有申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人。

盡管被美“拉黑”,但商湯的上市之路并未就此終止。

“商湯目前的發行將美國人排除在購買其股票之外,這限制了購買該股票的投資者群體,”香港證券交易商協會主席湯姆·陳百林說,該協會是一個本地經紀人行業機構。“然而,快速重啟和超額認購證明了香港 IPO 市場在面臨美國制裁時的韌性。”

12 月 20 日上午,在上市計劃暫停七天后,商湯科技在港交所發布公告稱將重新啟動全球招股,并計劃于 12 月 30 日在港交所掛牌上市。

此次重啟上市,商湯科技 IPO 的發行規模和價格沒有變化,但是其在港交所披露的補充招股章程,對原先的招股章程作出了多處修訂及補充。

商湯科技表示,由于相關美國規例不停轉變及發展的特質,其已要求將美國投資者排除在認購全球發售的發售股份(包括香港公開發售提呈發售的發售股份)之外。也就是說,商湯科技重啟 IPO 直接將美國投資者排除在外了,這樣就大大降低了美國對 IPO 的影響。

12 月 30 日,商湯科技正式在港交所掛牌上市。

七年十二輪融資,IPO 勢在必行

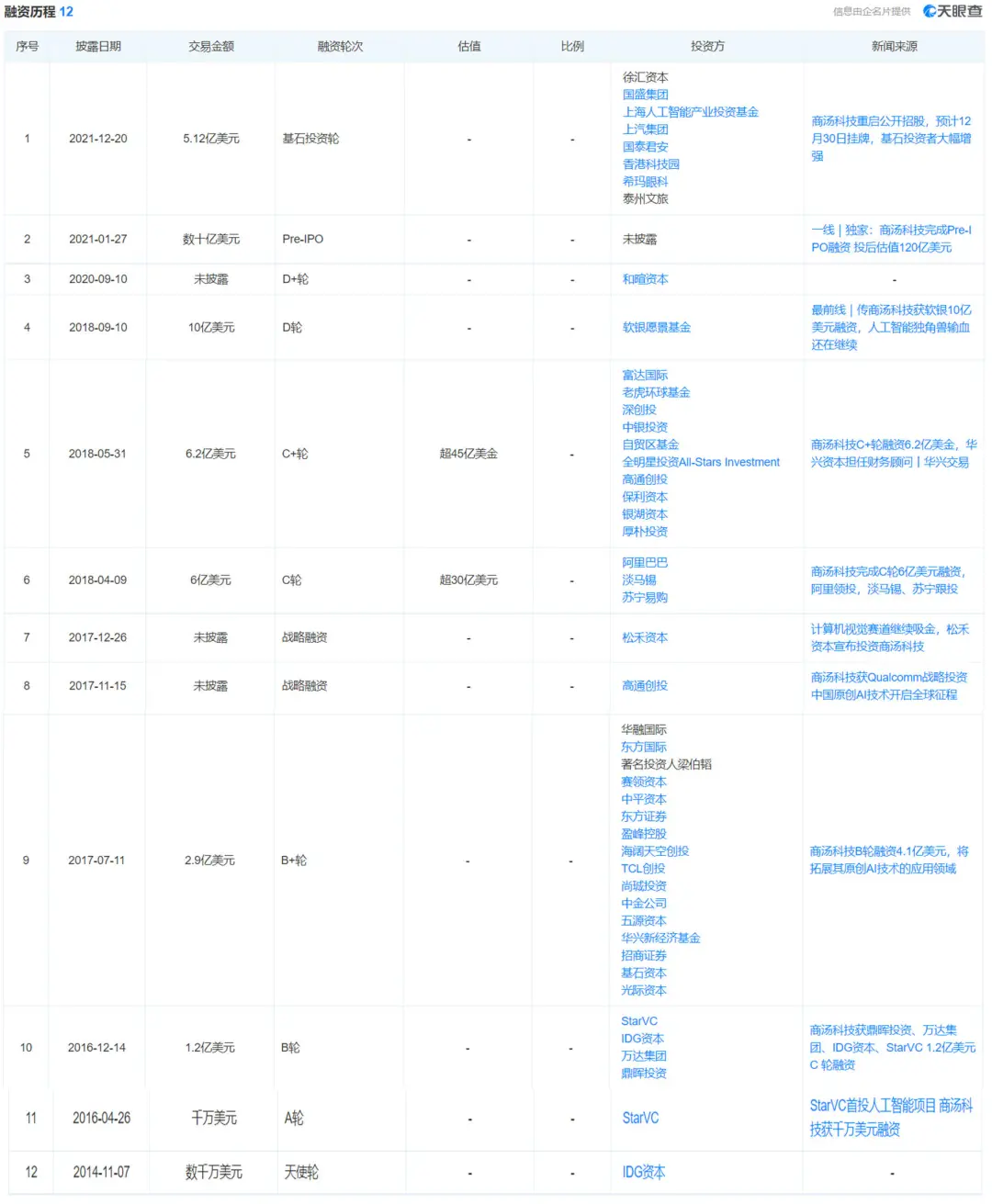

據天眼查顯示,成立七年間,商湯科技完成了 12 輪融資。

最先發現商湯科技的是 IDG 資本。

2014 年 11 月,IDG 資本成為商湯科技的天使輪投資人,投資數千萬美元,并在 2016 年參與 B 輪融資。

2016 年,StarVC 投資商湯 A 輪和 B 輪。B 輪投資人還有萬達集團和鼎暉投資。

2017 年,AI 公司迎來資本風口。商湯當年完成三輪融資,涉及的有 17 家著名機構。

2018 年,正值資本寒冬,但商湯對投資人的吸引力不減,經過多輪融資的商湯科技又獲得了由阿里巴巴領投的 6 億美元 C 輪融資。這在當時,已經創下了全球人工智能領域融資記錄。創達國際、老虎基金和銀湖資本等十余家國際機構介入。

2020 年 12 月底,商湯完成 Pre-IPO 輪募資。投資方未公開披露。根據公開信息商湯估值約為 130 億美元。

據招股書披露,商湯科技的歷史總融資金額為 52 億美元。知名咨詢公司弗若斯特沙利文的行業報告也顯示,基于 2020 年的收入水平,商湯集團已成為亞洲最大的 AI 軟件公司。經歷了 12 輪融資,商湯科技成為了全球估值最高、最有價值的人工智能創業公司。

去年的商湯人工智能峰會上,商湯科技副總裁柳鋼曾在接受媒體采訪時表示,商湯不是一家以融資驅動的公司,有很多機構爭著想投資,但不是誰想投就可以投的。

但回顧公司的融資歷程,很難讓人相信它不是以融資為驅動的,此次商湯的 IPO 也是勢在必行。

今年上半年研發投入達 17.7 億元

瘋狂融資的背后,商湯科技的錢都花在了哪里?

研發投入無疑是一大筆開銷。

據招股書披露,商湯科技僅今年上半年的研發投入就達到了 17.7 億。三年半累計研發費用為 69.9 億元。2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年上半年研發開支別為人民幣 8.5 億元、19.2 億元、24.5 億元及 17.7 億元。招股書顯示,此次公開募股募集資金 60% 將用于投入研發。

截至 2021 年 6 月 30 日,商湯科技有 40 名教授領導研發工作,有 3,593 名研發成員,其中約有三分之二持有或正在攻讀碩士或博士學位,包括超過 250 余名博士及博士學位候選人。

值得一提的是,商湯科技的研發投入近年普遍占收入一半以上。2018 年、2019 年及 2020 年的研發投入分別占當年收入的 45.9%、63.3% 以及 71.3%。2021 年上半年,研發投入更是占收入的 107.3%。

至于研發投入逐年攀升的原因,商湯科技在招股書中稱,公司經營所處的行業受到快速技術變革的影響,在技術創新方面亦在快速發展。公司需要在研發方面投入大量資源,包括財政資源,以取得技術進步,從而擴大產品線并使產品及服務具有創新性及市場競爭力。商湯科技預計公司研發費用將繼續大幅增加。

上市后就高枕無憂了?

商湯科技長期專注于計算機視覺和深度學習的原創技術研發,推出了面部識別、圖像識別、文本識別、醫療影像識別、視頻分析、無人駕駛和遙感等一系列人工智能技術。雖然商湯科技在技術上占有一定優勢,但隨著傳統互聯網甚至傳統企業不斷向 AI 領域的跨界,這個賽道迎來了更多的玩家,商湯面對的競爭也愈發激烈。

面對如此激勵的競爭環境,加之技術上短時間無法取得壓倒性優勢,因此盈利問題是商湯上市之后無法回避的“大考”。

數據顯示,2018 年 -2020 年和 2021 年上半年,商湯科技的營業收入分別是 18.5 億元、30.3 億元、34.5 億元、16.5 億元,過去三年半時間商湯累計營收 99.78 億元。

收入規模擴大并未緩解商湯的虧損問題。數據顯示,2018-2020 年、2021 年上半年,商湯期內虧損分別達 34.33 億元、49.68 億元、121.58 億元、37.13 億元,三年半累計虧損 242.72 億元,調整后累計虧損為 25.9 億元。

12 月初,資深產業經濟觀察家梁振鵬在接受集微網采訪時表示,國內 AI 企業在研發、人才等領域需巨額資本的投入,方能在規模業務和效應上實現提升,因此需要各大金融機構傾力注資來支撐 AI 公司的可持續發展。因此,初期國內 AI 企業還是較看重規模發展,而輕公司業績、利潤,導致虧損成了常態。

資本逐利,無可厚非,PPT 里的藍圖描述得再天花亂墜,但自我造血能力撐不起高估值的話,泡沫終有一天會破掉。

不過,商湯的成功上市,還是給那些仍然掙扎和徘徊在 AI 規模化落地困境中的玩家帶來了一絲希望。

在 AI 賽道上,上市之路雖然難走,但好在有人已經觸摸到了終點線。