元宇宙,這個詞誕生的意義可能大于一切,大于任何對她的解讀。元宇宙,無疑是顛覆式創新的集大成者,我很希望元宇宙能夠遍地開花,扎扎實實的在各行各業展現她的魅力。

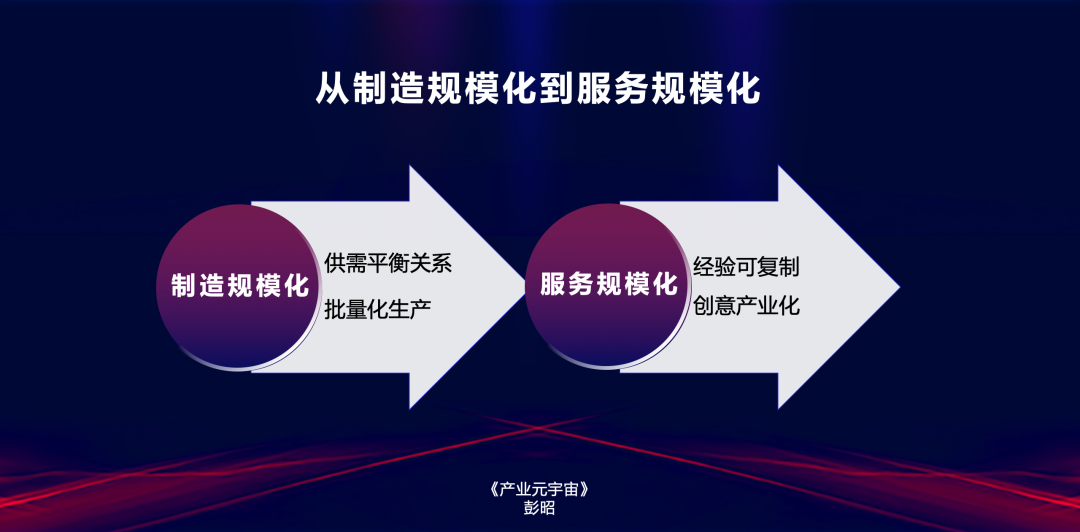

Part.5 產業元宇宙的著眼點在于服務規模化

科技的本質之一是實現各個領域的規模化。一項先進技術只有走出實驗室,通過研發轉化成滿足某種需求的產品,被低成本地大規模生產出來,最終推向市場送到消費者手上,才能切實解決實際問題,才能真正推動社會進步。從這個意義上講,科技本身就具備實現規模化使用的屬性,只有被規模化使用的科技才能最終造福于人,推動經濟發展和社會進步。從工業革命發生以來,我們已經經歷了生產制造的規模化,如今我們來到服務規模化的新紀元。

不少科幻小說在暢想未來時,都有一個人人被機器人服務的生動畫面,這樣的場面其實已經離我們不遠。不久的未來,米其林三星大廚的精湛廚藝,可以通過廚師機器人復制到千家萬戶。私人健身教練可以化身到智能手機、手表和健身鏡中,隨時陪伴我們的訓練。過去只有大富大貴才能享受的高端服務,在技術的加持下可以讓每個人都能擁有。服務將是未來商業的主題,產業元宇宙的著眼點在于服務的規模化。

獵戶星空咖啡沖調機器人

傳統行業中往往形成規模化的是生產制造,而研發與服務,尚未形成規模。探究其主要原因,傳統企業的操作現場普遍存在一定的封閉性,企業組織并不是由廣泛的利益相關者共同建設的,工業產品的研發與定義很少融入用戶創造的內容,大規模的普遍協作還沒有形成。

我們都知道生產制造是一個極其復雜的過程,也是供應鏈中最關鍵的一步。根據不同的制造策略,企業對生產過程持續進行優化,總體上而言分為以下三種:

按庫存生產策略(make-to-stock,MTS):根據預期的消費者需求生產或制造商品。這種方式還利用預測和實時數據來幫助生產正確數量的產品,并最終減少工廠內的浪費。它的主要缺點是依賴于預測并建立大量的庫存。

按訂單生產策略(make-to-order,MTO):指的是企業根據客戶訂單的需求量和交貨期來進行生產安排,其宗旨在于降低庫存,不作任何庫存存放,有訂單才安排生產,無訂單則調整生產。按訂單生產的產品包括計算機、汽車、重型設備等。

靈活組裝生產策略(make-to-assemble,MTA):這是前兩種策略的混合模型,允許根據客戶需求定制一些組件。生產線根據需求預測儲存基本零件,但在客戶下訂單之前不組裝。比如餐飲業就是一個很好的例子,它事先準備好一些原材料,然后等待客戶訂單開始加工。

無論是哪種生產策略,都是從生產者的角度出發,提高生產和運營的效率,提升產品的質量,降低庫存和交期。不過,這些以生產制造為起點的策略,都不是符合產業元宇宙特征的生產策略。在產業元宇宙中,有兩類利益相關者,將在工業互聯網中發揮重要作用:

設計服務提供者:對工廠的布局或者生產的產品提供設計方案的服務提供者。設計分為兩個層面,對工廠自身的設計,以及對制造產品的設計。一方面,為了滿足個性化的最終用戶需求,工廠需要變得極其具有柔性,各種生產設備如何合理布局,使用適當的通訊和控制裝置,產出質量合格,性價比高的商品,工廠自身需要被重新設計和定義。另一方面,最終用戶未必知道自己想要什么,需要具備設計能力的專業人士,提高設計質量的一致性,降低設計的風險。

最終用戶:最終用戶在購買產品的過程中,通過購買力為不同的定制化產品投票,從而讓爆品和爆款從眾多產品中脫穎而出。產業元宇宙中,設計與創意誕生的難度將會極大降低,產品設計的數量將呈指數級增長。就像短視頻平臺創造了一大批內容創作者一樣,普通消費者能夠隨時輕松渲染和模擬定制產品的3D原型。在這個過程中,如果最終用戶提供產品創意,可以在產業元宇宙中獲得相應的產品銷售收益。

人們需要的不是電鉆,而是墻上的洞;人們需要的不是墻上的洞,而是掛在墻上的畫;人們需要的不是掛在墻上的畫,而是美的體驗。產業元宇宙應該讓人們感受到美的體驗。

機器的生產效率不再制約生產力的提升,人的知識、經驗、創新力、設計能力和服務能力成為瓶頸。工業系統越是復雜,人的學習曲線就越緩慢,而當人的學習曲線落后于技術的進步時,人就會成為制約技術進步和應用的瓶頸。產業元宇宙實現人們知識的傳承,讓個性化、高端服務的規模化成為可能。生產制造商在產業元宇宙中也將轉型,從最終產品的生產者,轉變為制造即服務的提供者,比如出行服務提供者、管家服務提供者。

往期連載(點擊題目即可查看):

《我寫了一本產業元宇宙的“小說”,歡迎一起參與~》