元宇宙,這個詞誕生的意義可能大于一切,大于任何對她的解讀。元宇宙,無疑是顛覆式創新的集大成者,我很希望元宇宙能夠遍地開花,扎扎實實的在各行各業展現她的魅力。

產業元宇宙助力碳中和的底層邏輯

據多方測算,中國“碳達峰”、“碳中和”的資金需求規模級別將達百億元,那么錢從哪兒來?央行2021年4月12日在一季度金融數據發布會上透露,正在抓緊研究設立直達實體經濟的碳減排支持工具,爭取盡快推出。業內人士表示,除綠色信貸、綠色債券等外,還可發展綠色保險、綠色租賃、綠色信托等碳金融產品。

未來碳排放將是一個非常巨大的市場,對產業元宇宙而言也是一個巨大的機遇。因為在實現碳中和的過程中,產業元宇宙將發揮重要作用。由產業元宇宙構成的各種系統,仿佛為我們的地球配備了一層“數字肌膚”,能夠有效監測、分析和管理碳排放。各類產業元宇宙企業更是碳中和的重要參與者和引領者,我們利用科技的力量,致力于提高能源利用效率,進一步加強節能減排。很多機構和國家已經注意到產業元宇宙在實現碳中和過程中發揮的重要作用。根據世界經濟論壇發布的數據,產業元宇宙中包含的技術,比如物聯網與5G、人工智能等相結合,在全球范圍內助力減少的二氧化碳排放量可達15%。更進一步的分析顯示,84%的物聯網項目可以滿足全球性的可持續發展,在這些項目中,25%關注于工業和基礎設施創新,19%聚焦于提供價格合理的清潔能源。

“碳中和”如何實現?總結來看,碳排放指的所有溫室氣體的排放,而“碳中和”就是將社會發展中排放的溫室氣體,通過各種手段降為0,以實現“碳排放≤碳吸收”。

碳排放-碳吸收≤0=碳中和

產業元宇宙可以在碳排放、碳吸收等各個環節發揮作用。產業元宇宙中所包含的物聯網與5G、人工智能、區塊鏈等技術相結合,能夠從環境中采集大量的數據,辨識和分析其中存在的能效改進機會點,并且給出合理的行動建議。從普適性的應用場景來看,產業元宇宙助力碳中和的底層邏輯圍繞以下3點展開:

產業元宇宙助力監測碳排放

改進的基礎是記錄和了解,各類智能傳感器可以讓企業實時掌握能源和損耗數據,有效的偵測浪費情況的發生。這些數據不僅包括企業在生產和運營過程中產生的碳足跡,也可以包括在人員辦公和差旅過程中的碳排放。

比如在蘋果披露的碳足跡中,產品生產過程中的碳排放最多,占比76%。其次是產品使用和產品運輸中的碳排放,分別占14%和5%。2021年,蘋果宣布有175家供應商已經承諾使用清潔能源。蘋果去年就宣布全球公司運營已實現了碳中和,大量依靠代工,這一點似乎并不稀奇。然而,更大的雄心在于,蘋果公司的目標是到2030年就在供應鏈和整個產品生命周期中實現100%碳中和。

基于產業元宇宙的碳核算市場逐漸起步。2020年碳交易市場剛剛萌芽,市場規模在12.67億元人民幣。其中碳核算市場占據10%的份額在1.2億左右。2021年我國碳交易市場成交量或將達到2.5億噸,市場規模是2020年的五倍達到60億元,碳核算市場規模達到9億。2025年隨著《管理辦法》的出臺實施,八大行業都將逐步接入碳交易市場,市場規模將達到500億元而碳核算市場因為需求的提升市場規模將達到150億元。2030年八大行業碳交易量將超過50億噸,市場規模將超過1000億人民幣,碳核算市場將達到250億的規模。

產業元宇宙助力預測和減少碳排放

人工智能技術可以根據企業當前的工作過程、減排方法和需求,預測未來的碳排放量,有利于幫助企業更加準確的制定、調整和實現碳排放目標。

根據波士頓咨詢公司的分析,使用AI可以幫助減少26至53億噸的二氧化碳,占減排總量的5%至10%。

例如深圳智慧機場通過AI精準預測和管理,減少滑行距離,能讓每架飛機少跑1~2分鐘,減少耗油10~20升,根據中國民航局公布的全年航班起降架次,我們預計全年合計起降1,025萬架次,每年可減少二氧化碳排放量約36.31萬噸。

截至2021年2月18日,全國機場數量達241個,我們基于機場面積預測全國機場數據中心占地面積進而推測所需數據中心及機柜數量,按照引入AI及數字化精準管理的機場帶來3%數據存儲增量的假設,進而得出數據中心耗電量增量約相當于23.86萬噸二氧化碳排放,最終可實現全年二氧化碳排放凈減少12.44萬噸,相當于每度電用電增量帶來1.52千克二氧化碳減排量。

工業互聯網也可以為減排節能賦能。工業互聯網以數據為核心,基于傳感器集中收集的海量數據,結合軟件平臺和大數據分析技術來實現工業自動化控制、智能化管理。在工業互聯網賦能下,企業生產力和工作效率得到提升,同時能源使用和碳排放有效減少,實現節能增效。

工業互聯網隨著5G網絡部署呈現迅猛發展之勢,截至2021年3月,全國在建工業互聯網項目超過1,100個,多種工業互聯網應用場景層出不窮,包括上海商飛、山西陽泉煤礦、湖南三一重工和廈門港等,5G顯著地助力了工業領域的升級轉型。

產業元宇宙促進實現碳中和的收益

為了監督企業實現碳減排,還需要一些配套的設施,比如碳交易。企業實現碳中和的競爭力更具吸引力的地方在于,實現大幅減排后,充裕的碳排放額度,有望成為企業最具前景的收益來源之一。

很多國家每年會給企業發放碳排放配額,排放量少于配額的企業就可以把多余的配額拿到碳交易所出售,而超過排放超過配額的的企業,就需要到市場上去買排放權,這么做的好處是可以以更加市場化的方式來推動企業主動減少碳排放。

在這個機制下,高耗能的能源企業排碳成本就高,而新技術、新能源等企業可以化身“賣碳翁”,用省下來的碳配額來增加盈利。比如特斯拉,去年終于首次實現了全年盈利,但這個成績不是靠賣車,而是靠賣碳來的,特斯拉2020全年碳積分收入達15.8億美元。

我國自2011年起就在多省市啟動了地方碳交易試點工作,今年全國碳市場建設加速,央行上海分行行長在接受采訪時透露,計劃于6月底前啟動全國碳交易。

在這個過程中,碳信息的有效性和可披露性是關鍵。但是跟蹤和報告碳排放數據的挑戰并不小,很多國家還要求披露環境、社會和公司治理數據(ESG),而這些數據經常會出現記錄不準確的情況。為了應對這些挑戰,一些公司嘗試將物聯網和區塊鏈技術相結合,來簡化和促進ESG數據的收集和自動呈報流程。

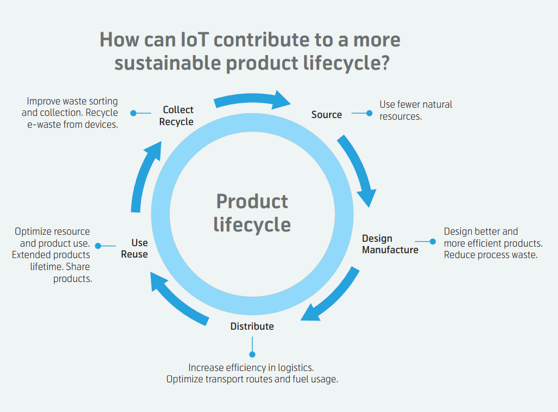

基于以上3個底層邏輯,不同企業可以從不同環節切入,減少碳排放。對于生產、加工與制造型企業,可以從原料、生產、分銷、使用和回收等五大環節入手,利用物聯網將整個價值鏈連通,助力實現碳中和。

1. 原料:減少對于資源的使用。

以農業為例,世界銀行的資料顯示,全球超過70%的淡水被用于農業灌溉,而物聯網傳感器以及自動灌溉系統可以有效節約用水量。這些傳感器還可以監控農作物生長的整體環境,包括光照強度、土壤養分以及空氣溫濕度,從而決定播種、灌溉、施肥的最佳時間點,從而有效的利用各種資源并提升農作物的產量和質量。

2. 設計和制造:改進流程并降低浪費。

通過智能互聯產品,制造企業可以深入了解產品的使用情況,并根據數據分析結果優化新版產品的設計。針對易損部件,企業可以事先選擇更加強固的材料進行生產。對于生產流程本身,企業可以根據實時提供的產線數據優化流程,減少能源損耗,提升產品質量。

3. 分銷:實現高效的物流運輸

借助物聯網,企業可以實時追蹤物料和貨物信息,提升供應鏈的透明度。很多企業已經采用物聯網進行車隊管理,優化運輸路線并輔助駕駛員進行行為管理,這種做法一方面可以節省燃油,一方面可以降低城市擁堵和污染。尤其是針對冷鏈運輸的貨物,物聯網降低碳排放的作用更加顯著。通過及時調整運輸途中箱內的溫度,避免易腐和易碎產品暴露在過熱、過冷、強震條件下,出現不必要的產品破損和失效。

4. 使用和重復使用:延長使用壽命并實現產品共享

根據聯合國的預測,2030年,全球將有60%的人口居住在城市,而且城市化的趨勢仍將持續,人口超過千萬的大型城市越來越多。智能互聯產品可以有效幫助大型城市降低碳排放。

智能空調可以自動調節溫度并降低能耗。有數據顯示,與傳統系統相比,按需控制的智能通風系統可以最高節省70%的碳排放。還有些企業利用物聯網技術變革商業模式,從賣產品到賣服務,為用戶提供方便使用的共享空調。從共享電動車到共享按摩椅,產品即服務的模式正在成為共享經濟的核心。這些共享產品一方面提高了產品的利用率,有效促進物盡其用,一方面產品回收和處理的權責更加明晰,為循環經濟做出貢獻。

5. 回收和再利用:改善廢品分類和收集

基于智能分析的廢品管理系統可以促進人們進行垃圾分類,并在垃圾箱將滿的時候發出提示,提升廢品管理效率和垃圾車的運營效率。還有的企業研發了可以自動分揀不同廢品的傳送帶,塑料、紙張、玻璃和金屬可以被自動識別和分離,降低了人為錯誤,提升了分揀效率。

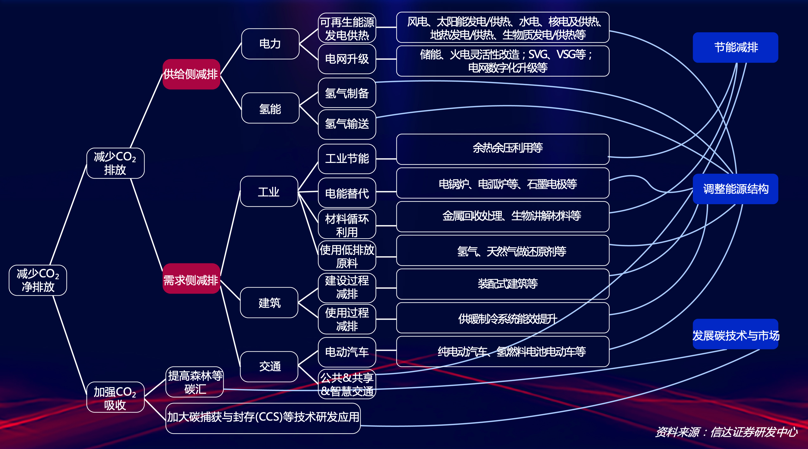

總體來看,減排舉措可分為節能減排、調整能源結構、發展碳技術與碳市場。實現碳中和目標,必須依靠突破性技術。目前在減少二氧化碳排放領域已有部分技術成功完成商業化推廣,成為減排重要技術推動力。為取得碳中和全面勝利,在低碳技術浪潮中,政府與市場不僅需要對現有技術有較為清晰的了解,也需要對新技術或潛在的技術可能進行前瞻性預判,將其納入長期目標的超前部署和規劃之中,持續優化碳中和路徑選擇。完成現有技術的盤點,是碳中和不同階段選擇何種技術路線的基礎工作。

往期連載(點擊題目即可查看):

《我寫了一本產業元宇宙的“小說”,歡迎一起參與~》